Né en 1934, le réalisateur s’était voué, à travers ses films, à la réhabilitation de la culture arabe. Il s’est éteint vendredi 23 mai, à l’âge de 91 ans.

Par Jean-Luc Douin

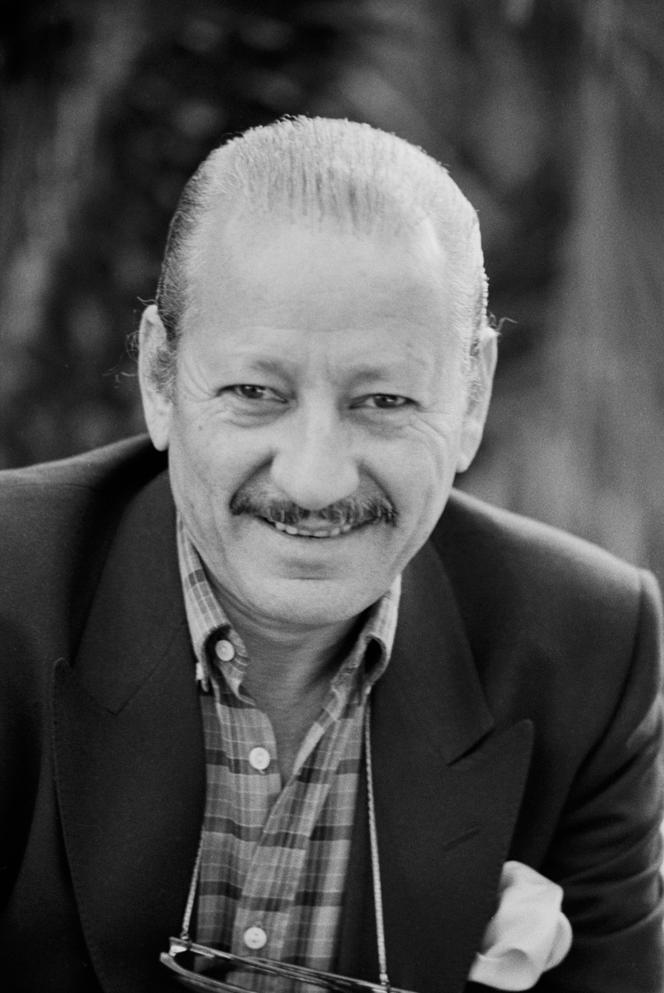

L’acteur et réalisateur algérien Mohamed Lakhdar Hamina, à Montpellier, le 3 novembre 1986. ÉRIC CATARINA/GAMMA RAPHO

Le vendredi 23 mai 1975, il avait reçu la Palme d’or au Festival de Cannes pour Chronique des années de braise. Le cinéaste algérien Mohamed Lakhdar Hamina est mort cinquante ans plus tard, jour pour jour, vendredi 23 mai, à Alger, à l’âge de 91 ans.

« Je ne cesse de porter mon bled avec moi », disait ce fils de modestes paysans des hauts plateaux, qui s’était voué à la réhabilitation de la culture arabe. Né le 26 février 1934 à M’Sila, Mohamed Lakhdar Hamina fait, à partir de 1952, ses études en France, à Antibes (Alpes-Maritimes), où il rencontre sa future femme, une Française, avec laquelle il élèvera quatre fils.

Pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), son père est enlevé, torturé et tué par l’armée française. Lui-même entre au Front de libération nationale (FLN), puis, appelé sous les drapeaux, il déserte pour rejoindre le gouvernement provisoire de la République algérienne, à Tunis. Quand on lui demande son métier, il répond « cinéaste », affirmation d’une vocation plus que d’une expérience, car il n’a encore rien tourné.

Après un stage aux actualités tunisiennes, il s’inscrit à l’école de cinéma de Prague, d’où il sort diplômé en prises de vues. A l’indépendance, il s’investit dans l’Office des actualités algériennes, puis, après la nationalisation du cinéma algérien, dirige l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, devenu, en 1987, le Centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographique.

Amitié avec Jacques Perrin

Son premier film, Le Vent des Aurès (1967), décroche le Prix de la première œuvre au Festival de Cannes. Une mère y recherche désespérément son fils raflé par l’armée française et incarcéré dans un camp. Hassan Terro, en 1968, est une comédie interprétée par Rouiched, le Fernandel algérien : un petit-bourgeois algérois, froussard et vantard, est pris par erreur pour un redoutable révolutionnaire, parce qu’il héberge sans le savoir un moudjahid.

Mohamed Lakhdar Hamina en conférence de presse, après la présentation de son film « Chronique des années de braise », lors de la 28ᵉ édition du Festival de Cannes, le 14 mai 1975. RAPH GATTI/AFP

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés " LE VENT DES AURÈS "

Décembre (1973) est un huis clos en forme de face-à-face entre un responsable du FLN et un officier français qui le torture. Entre-temps, Lakhdar Hamina s’est investi dans la production. Il soutiendra une trentaine de films, dont Z, de Costa-Gavras, en 1969, monté grâce à l’amitié qu’il noue avec Jacques Perrin. L’auteur du Vent des Aurès montre le scénario au président Houari Boumédiène, qui donne son feu vert pour que cette dénonciation du putsch des colonels en Grèce se tourne en Algérie.

« Le tiers-monde a trouvé son cinéaste », clame la revue Jeune Afrique, en 1975, lorsque Lakhdar Hamina reçoit la Palme d’or d’un jury cannois présidé par Jeanne Moreau. Chronique des années de braise est une grande fresque épique, l’évocation sur trois décennies du passé de l’Algérie – de l’époque coloniale à la guerre de libération –, de la défaite de la France en 1940, de la guerre contre Hitler (avec la participation de soldats algériens), du maintien d’une situation coloniale anachronique, mais aussi de la sécheresse de 1939, de l’épidémie de typhus, des élections de 1947 et de l’organisation des premiers maquis. Le film s’arrête au moment où la révolte du peuple algérien tourne à la révolution. C’est l’éveil d’une conscience populaire, avec quelques brefs documents d’actualité, commenté par un prophète fou qu’il interprète lui-même.

Divisé en « chants » (les années de cendre, les années de la charrette, les années de feu…), cet ample poème de près de trois heures n’est pas sans rappeler le souffle de grands réalisateurs soviétiques. Le peuple est le héros d’une chanson de geste qui évite didactisme, démagogie, complaisance et esthétisme au profit de morceaux de bravoure.

Connu pour ses emportements

Parce que son tournage a coûté très cher – on parle de 10 millions de francs –, parce que Lakhdar Hamina est proche du pouvoir, parce que d’autres cinéastes algériens ont vu leurs projets ajournés et parce qu’il ne traite pas des urgences de l’Algérie contemporaine, cette Palme d’or déclenche une polémique dans son propre pays. Reste que ce film à l’indéniable splendeur plastique, porté par un souffle et une émotion, est « l’Autant en emporte le vent des Aurès, tourné par le Bondartchouk du Maghreb », comme l’écrivit le critique cinématographique Jean-Louis Bory.

Orchestré à l’hollywoodienne, avec une armée de figurants et une homérique tempête de sable, Vent de sable (1982) raconte l’histoire d’une femme répudiée par son mari pour ne pas lui avoir donné d’héritier mâle et dénonce l’exploitation de la femme par la société islamiste traditionnelle. Lakhdar Hamina n’a pas oublié qu’il n’a connu sa mère qu’enceinte et cloîtrée.

La Dernière Image (1986) a une résonance autobiographique : cette histoire d’une Française (Véronique Jannot) venue enseigner dans un village algérien ravive la passion que Lakhdar Hamina voua jadis à son institutrice. Crépuscule des ombres (2014), enfin, dépeint l’affrontement, pendant la guerre d’Algérie, entre un officier français et un soldat qui refuse d’exécuter son ordre, à savoir abattre un combattant algérien.

Connu pour ses emportements, voué toute sa carrière à crier au respect de l’homme spolié, Lakhdar Hamina usait de son franc-parler même avec le pouvoir, dénonçant le « vide culturel » de son pays et le destin de compatriotes qu’il voyait « défoncés à la bière ». « On leur a donné à choisir entre le bar et la mosquée, et les deux excès ne sont pas bons ! »

Mohamed Lakhdar Hamina en quelques dates

26 février 1934 Naissance à M’Sila (Algérie)

1967 « Le Vent des Aurès », prix de la première œuvre au Festival de Cannes

1975 « Chronique des années de braise », Palme d’or à Cannes

1981 Dirige l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique

1986 « La Dernière Image »

2014 « Crépuscule des ombres »

23 mai 2025 Mort à Alger

- Archives

Par NICOLE ZAND.

Publié le 22 janvier 1969 à 00h00, modifié le 22 janvier 1969 à 00h00

Premier long métrage de l'Algérie indépendante, entièrement réalisé par un cinéaste algérien, le Vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Hamina, avait représenté l'Algérie au Festival de Cannes 1967 et avait reçu alors le prix de la première œuvre. Sa sortie dans une salle du quartier Latin, tout en révélant un réalisateur au métier solide, ravivera, certes, les blessures d'une époque déjà lointaine - près de sept années ont passé depuis les accords d'Evian, - mais il dépasse les soubresauts de la guerre, de la haine, en s'enracinant dans une réalité plus profonde de ce pays, montré, pour la première fois, de l'intérieur.

Lakhdar Hamina dirige aujourd'hui l'Office des actualités algériennes ; après avoir reçu une formation technique à l'Institut de cinéma de Prague, il fut d'abord opérateur et réalisa ses premiers films en 1958 avec une équipe de cinéastes de l'A.L.N.-F.L.N. (Yasmina, les Fusils de la liberté). Le Vent des Aurès, dont il a fait à la fois le scénario, le découpage, le dialogue, l'image et la réalisation, a été tourné en 1966.

Le film commence sur des images qui pourraient être des images de paix : travaux rituels d'une famille - le père, la mère, le fils - dans ce pays chaouïa qui vit en économie fermée, cultive le blé ou l'orge dans les vallées ou sur les terrasses des hautes terres, et, tenu à l'écart des brassages ethniques, a conservé ses structures anciennes. Les travaux et les jours d'une vie misérable se répètent avec leurs rites : toilette, prière, moisson, élevage des chèvres et des poules, confection des galettes par les femmes qui savent lire l'avenir et confectionner des talismans...

Pourtant, la guerre est là ; chaque soir, le fils porte le pain aux " frères " qui sont dans la montagne ; le jour, les B-26 tournent dans le ciel, les convois de camions se font entendre en contrebas sur la route, jusqu'au jour où, la ferme d'un colon ayant été incendiée par l'A.L.N., mitraillage, accrochage, pilonnage, ratissage, font intrusion dans la vie des paysans.

Le père est tué, le fils arrêté et déporté on ne sait où, la mère partira sur les routes, cherchant de camp en camp à le retrouver. Cette tragédie d'une mère, ces images muettes de la détresse d'un peuple, c'est le vrai sujet du film. On pense aux films soviétiques, à la Mère de Gorki beaucoup plus qu'à un moment de notre histoire. Cette guerre, ce pourrait être n'importe quelle guerre, de n'importe quelle époque ; certains l'ont reproché à Lakhdar Hamina. Alors que celui-ci a illustré seulement, en des images souvent admirables, ce mot d'ordre des premiers temps de l'indépendance algérienne : " Un seul héros : le peuple ", et qu'il a réalisé non pas un film de guerre, mais un moment de la lutte des hommes.