Elle devait être « gagnant-gagnant ». En réalité, la soi-disant « mondialisation heureuse » – celle qui devait stimuler d’un côté le pouvoir d’achat dans les pays riches et permettre de l’autre le développement des pays pauvres – ne s'avère en fin de compte pas si équilibrée que cela. C'est le constat dressé dans une étude récente sur « les échanges inégaux de travail dans l’économie mondiale » parue dans la revue Nature. Avec un résultat édifiant : les travailleurs du Sud global fournissent 90 % de la main-d'œuvre nécessaire à l'économie mondiale et ne reçoivent que 20 % des revenus mondiaux. Car, quel que soit le bien ou le service que nous consommons, une large part de celui-ci est le fruit du travail de petites mains pas chères qui permettent de les rendre accessibles aux populations des pays du Nord global (1).

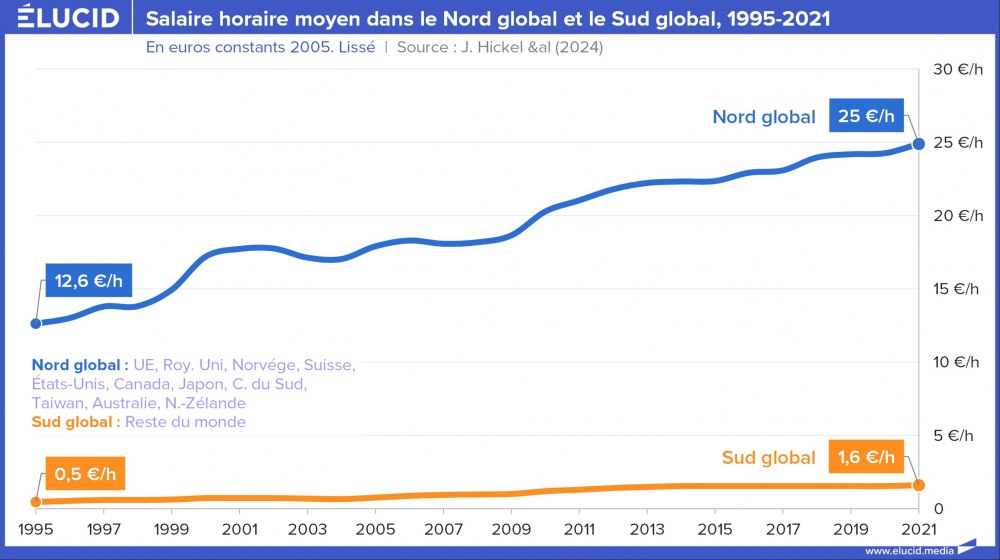

Environ 370 millions de travailleurs du Sud Global, soit plus que la totalité de la main-d'œuvre américaine et européenne réunies, travaillent pour les pays du Nord Global avec un salaire horaire d'environ 1,6 € pour produire les biens et services que nous consommons. Et tous les secteurs de nos économies sont touchés comme tous les niveaux de qualification… Sans ces pays pauvres, les pays riches seraient obligés de réduire leur consommation ou d'augmenter leur propre temps de travail.

Une production mondiale réalisée à 90 % par les pays du Sud et des revenus captés majoritairement dans les pays du Nord

On connaissait le « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Dans le cas des travailleurs des pays du Sud, les pays pauvres et moins pauvres, on pourrait plutôt parler d’un « travailler plus pour gagner moins ».

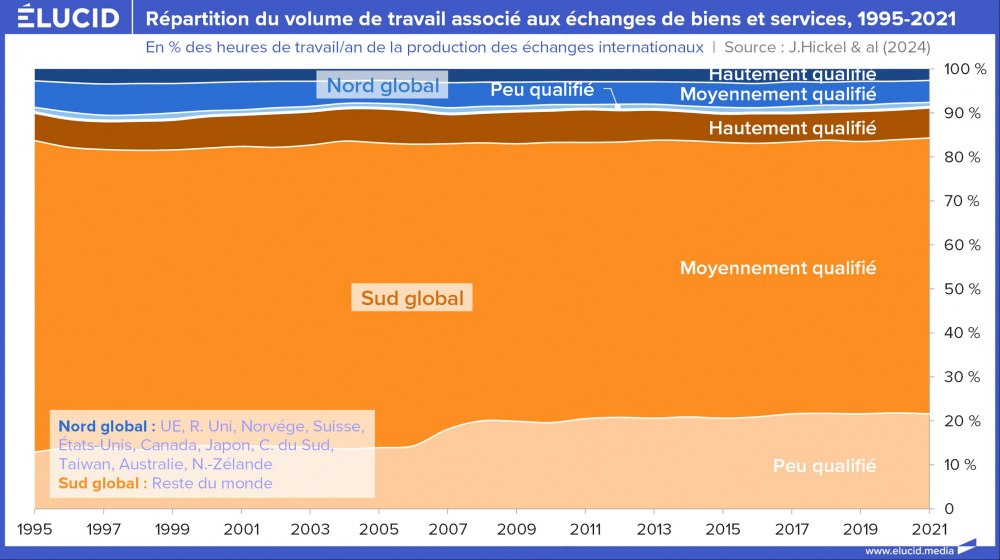

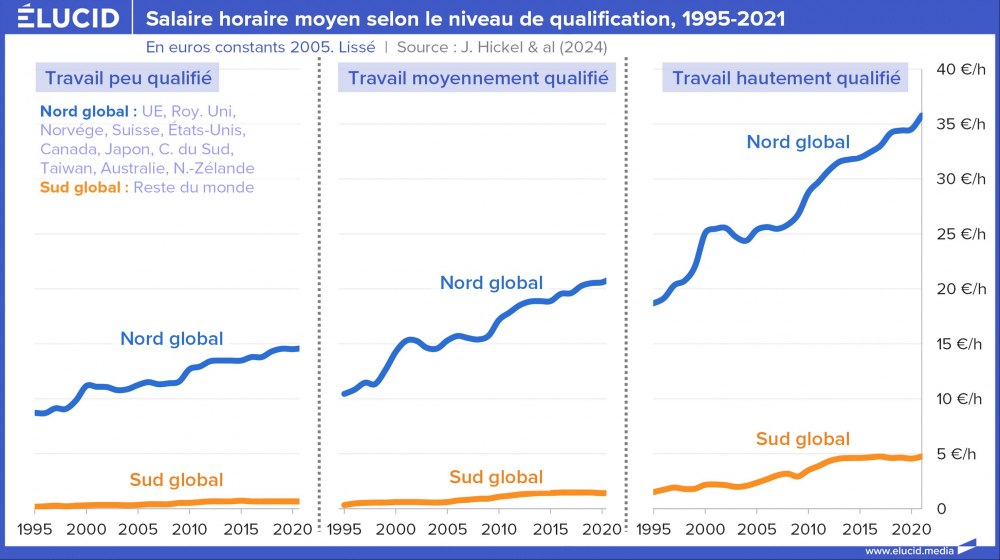

En 2021, ce sont 9 600 milliards d’heures de travail qui ont été consacrées à la production totale de l’économie mondiale. Ces heures de travail ont permis d’extraire du pétrole, du charbon, des minerais, puis de les transformer en métaux, en plastique ; de produire du blé, du soja, des tomates ; de fabriquer des machines, des pièces automobiles, de l’électroménager, des bibelots, etc. Et, sur ce total de production, 90 % a été réalisé par les travailleurs du Sud global. Cela représente 95 % du travail peu à moyennement qualifié et, plus surprenant, 75 % du travail hautement qualifié.

La contribution des pays du Sud à la production mondiale totale augmente régulièrement depuis 1995, et ce dans toutes les catégories de compétences, avec la plus forte augmentation qui est relevée dans la catégorie des compétences élevées. Ce constat ébranle quelque peu le discours rassurant des politiques français, et des autres pays riches, à savoir que le travail qualifié (comme la recherche et développement) resterait épargné par les délocalisations massives vers les pays à bas coûts opérées dans l’hexagone et dans les pays comparables.

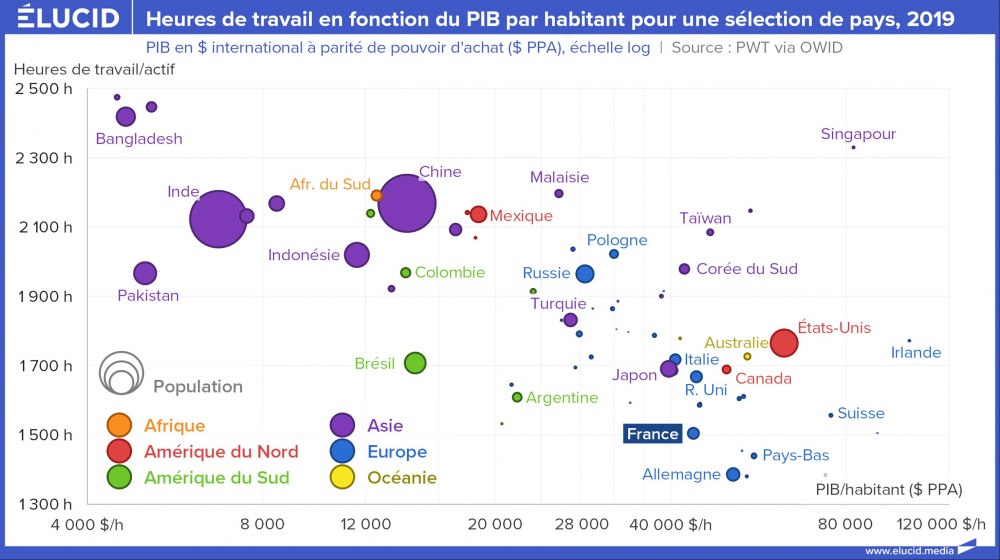

Et la différence en heures travaillées entre les pays du Sud et du Nord est colossale : en moyenne, on dénombre 466 heures par an de plus pour les travailleurs du Sud. C’est presque 30 % de la durée légale du travail en France. Pour fixer les idées, un travailleur du Sud fournit plus de 2 200 heures de travail par an, c’est un peu moins de 1 800 heures par an dans les pays du Nord. L’Union européenne tire la moyenne vers le bas avec un peu moins de 1 600 heures par an par emploi.

En parallèle, tandis que le volume de travail par travailleur a diminué de près de 10 % dans le Nord depuis 1995, il a augmenté de 1 % dans le Sud. Ce qui fait dire aux chercheurs que « dans la limite où l'augmentation du volume de travail [mondial, ndlr] a contribué à la croissance économique mondiale au cours des 25 dernières années, cette charge a été supportée de manière écrasante par les populations du Sud ».

Au-delà de la répartition inégale des quantités de travail, il existe un déséquilibre criant entre le volume de travail produit et le revenu capté par les pays du Sud. Bien qu’ils fournissent 90 % du travail total qui entre dans la production mondiale (2021), les pays reçoivent en échange moins de la moitié du revenu mondial (44 %). Quant aux travailleurs de ces pays, ils ne captent même pas la moitié des revenus nationaux. Résultat, 90 % de la main-d'œuvre utilisée pour la production mondiale ne perçoit qu'un cinquième du revenu de cette production, soit 20 %.

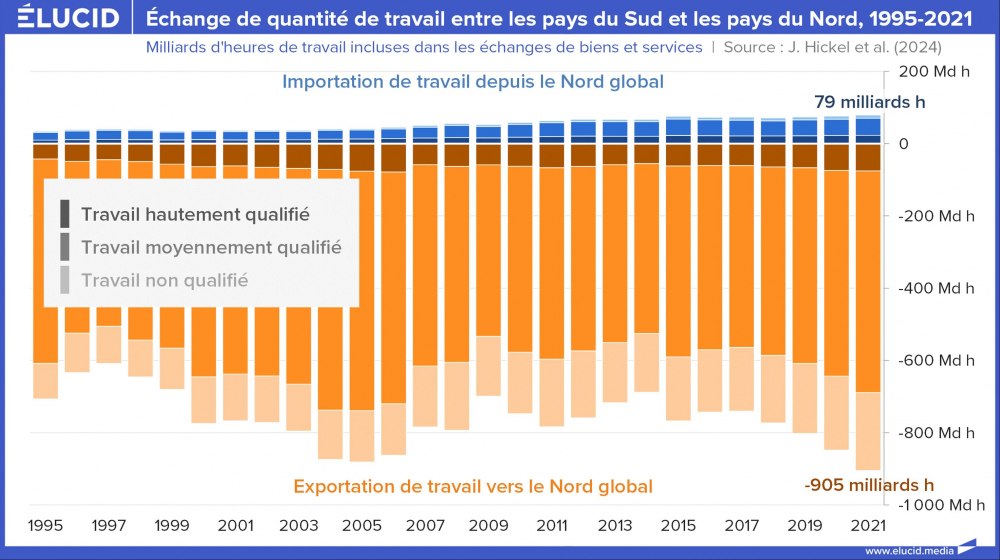

Un autre déséquilibre tient dans les échanges de travail au travers du commerce de biens et de services entre le Nord et le Sud. Chaque bien ou service nécessite une quantité de travail pour être produit. En important des biens ou services provenant des pays du Sud, le Nord importe des heures de travail qui ont été réalisées dans les pays du Sud. En 2021, le Nord a ainsi importé 900 milliards d’heures de travail du Sud tout en n’en exportant que 80 milliards en retour.

Et ce n’est pas un phénomène isolé dans le temps. En moyenne, depuis les années 1990, le Nord a importé quinze fois plus de travail du Sud qu’il n’en a exporté en retour. Ce large déséquilibre, associé à la faible part de revenu attribuée aux travailleurs du Sud, est le signe d’une forte appropriation du travail par les pays du Nord.

Et si le travail peu qualifié est le plus touché, avec près de trente fois plus de travail importé qu’exporté, le travail hautement qualifié n’est pas en reste puisque le Nord en importe quatre fois plus qu’il n’en exporte vers le Sud.

Aucun secteur ne fait exception. Le Sud contribue à l’écrasante majorité de la main-d’œuvre dans l’agriculture (99 %), les mines (99 %), l’industrie manufacturière (93 %) ou encore les services (80 %). Les échanges Nord-Sud conduisent les pays du Nord à importer 120 fois plus de main-d’œuvre agricole qu’ils n’en exportent. De quoi mettre en perspective les discours sur la souveraineté alimentaire qui reviennent souvent dans le débat public en France. C’est 110 fois plus de main-d’œuvre minière, 11 fois plus de main-d’œuvre manufacturière et 6 fois plus de main-d’œuvre dans les services. Il n’existe aucun secteur dans lequel le Nord exporte plus de main-d’œuvre vers le Sud qu’il n’en importe.

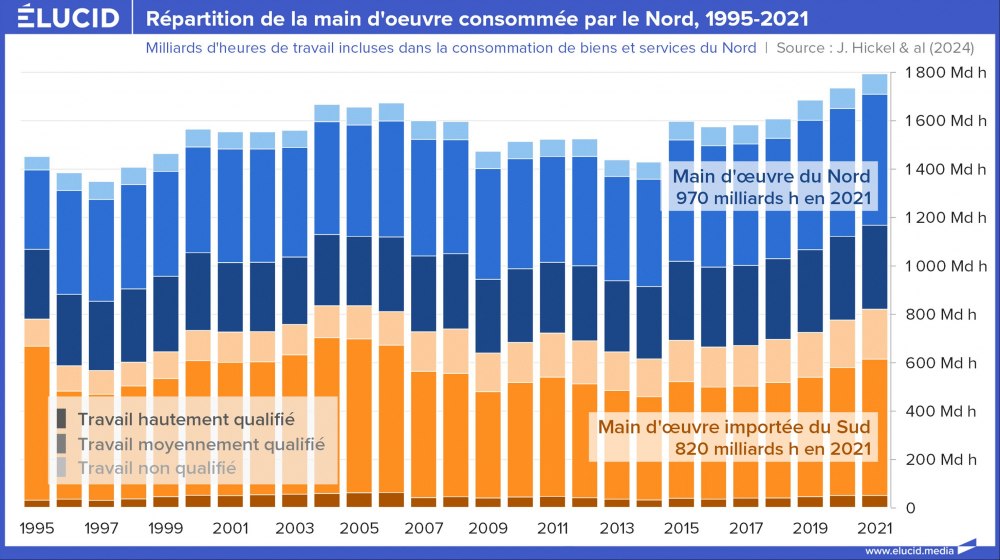

Ce modèle d’appropriation de la main-d'œuvre joue un rôle majeur dans la consommation du Nord, qui absorbe environ deux fois plus de travail qu’il n’en produit. Les économies du Nord global sont ainsi devenues de plus en plus dépendantes du travail du Sud global.

Les salaires du Sud sont dix fois plus faibles que dans les pays riches

Il y a une bonne raison pour que les économies du Nord soient aussi dépendantes du travail fourni par les pays du Sud, c’est le faible coût de ce travail. En 2021, si les travailleurs du Nord avaient dû effectuer la quantité de travail importée, le coût aurait été de l’ordre de 15 000 milliards d’euros (euros constants 2005) uniquement en salaires. À cela, il faudrait ajouter le prix des machines, des infrastructures, etc.

Dit autrement, le Nord « s’approprie » l'équivalent d’une valeur salariale du travail de 15 000 milliards d'euros, un chiffre qui a plus que doublé depuis 1995. Sur la période 1995-2021, les montants cumulés sont faramineux. Ce sont ainsi plus de 300 000 milliards d'euros dont ont profité les pays du Nord pour soutenir leur développement et leur mode de vie.

Et cette appropriation a été possible du fait des écarts salariaux très importants entre le Nord et le Sud. Les salaires du Sud sont en moyenne dix fois plus faibles que ceux du Nord à niveau de compétence égal et quel que soit le secteur d’activité. Ces disparités de salaires sont maintenues et même s’accroissent grâce à une dynamique bien plus favorable aux travailleurs des pays du Nord.

Ainsi, si le salaire horaire moyen du Sud a été multiplié par plus de trois depuis 1995, les travailleurs du Sud n’ont gagné qu’un euro supplémentaire en passant d’une rémunération de moins de 0,5 €/heure à un peu plus de 1,6 €/heure. Dans le même temps, le salaire horaire moyen du Nord ne faisait que doubler, mais en partant d’un montant bien plus important : il est passé de 12,6 €/heure à presque 25 €/heure.

À secteur d’activité et niveau de qualification équivalent, le travail effectué par un travailleur du Sud est aujourd’hui rémunéré quinze fois moins que celui d’un travailleur du Nord, et l’écart se creuse de plus en plus en euros sonnants et trébuchants !

Comme le montrent les résultats de l’étude, il n’y a aucun « rattrapage » en cours, il s’agit au contraire d’une divergence spectaculaire… de quoi là aussi relativiser le discours vantant les mérites de la mondialisation pour sortir les gens de la pauvreté...

L’argument des différences de productivité est souvent avancé pour expliquer ces écarts de salaires entre Nord et Sud. Les auteurs de l’étude notent qu’elles ne peuvent pourtant pas expliquer l’importance des écarts constatés. Ainsi, une part importante de la production du Sud est réalisée avec des techniques modernes, souvent avec des technologies acquises via des investissements internationaux en provenance des pays du Nord. D'autre part, nombre d’études montrent que, suivant les activités, les travailleurs du Sud produisent autant ou plus par heure que leurs homologues du Nord. En effet, la moins-disance sociale ou environnementale à l'œuvre dans les pays du Sud permet de s’affranchir des réglementations et des normes qui peuvent peser sur la productivité des entreprises dans les pays du Nord.

Commentaire