Il ne faut pas croire. Il m’arrive d’apprécier des propos de Abdelmadjid Tebboune en économie. Ainsi, le 23 février 2023, lorsque dans ma cellule du quartier d’isolement de la prison d’El Harrach, je l’entendais affirmer à la télévision : « Mon seul ennemi est le sous-développement ». Ambitieux et intéressant. Mais comment est-il entrain de s’y prendre pour produire du développement ? Car toute la question est là.

Les théories académiques du développement sont celles qui ont fait sans doute le plus de progrès dans la science économique depuis le fléchissement du consensus de Washington (hyper libéral) à la fin des années 90, puis la dépression de la crise des Subprimes, dix ans plus tard. Il existe plusieurs chemins de développement dans l’histoire récente pour sortir de la trappe des revenus intermédiaires dans laquelle est bloquée l’Algérie depuis maintenant deux décades.

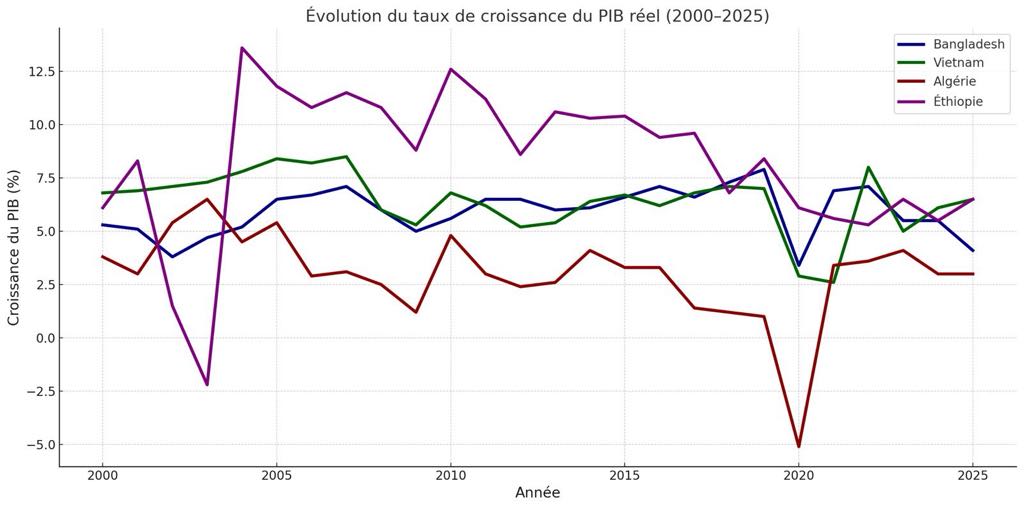

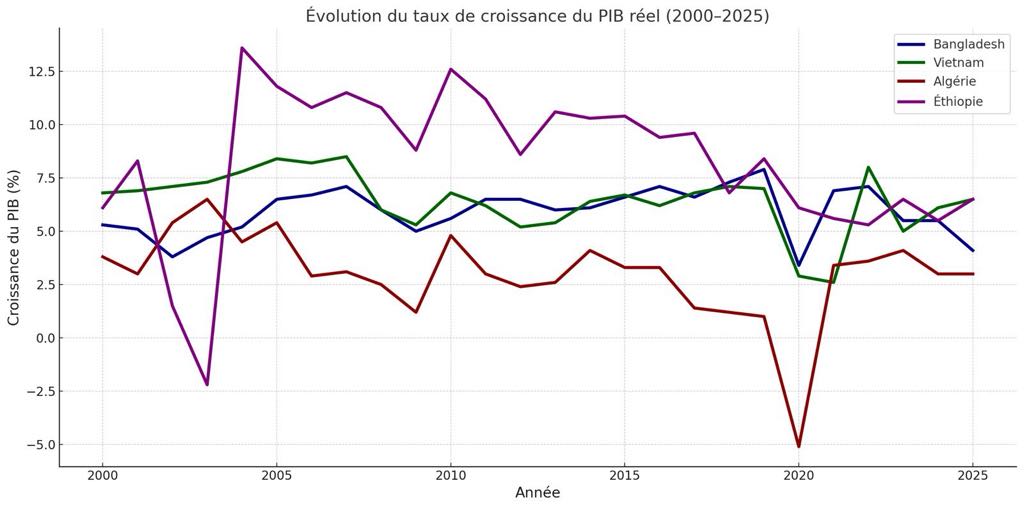

Celui de l’Indonésie, diversification réussie en dépit de la rente pétrolière-, est celui qui nous interpelle le plus. Plus proche de nous, la transformation structurelle de l’Éthiopie renseigne sur les avantages d’une insertion sectorielle réussie dans les chaînes de valeur internationale. L’approche par l’apprentissage – étudier ce qui a fonctionné chez les autres – est privilégiée par de nombreux auteurs de la recherche en développement. Là n’est pourtant pas l’essentiel.

Les modèles à succès ont été pensés en amont. C’est aussi le cas du Vietnam (exportation électronique) ou du Rwanda (positionnement services). Lorsque j’observe cette nouvelle rencontre Président-Acteurs de l’économie, je vois surtout le chaînon manquant : la matrice théorique qui inspire une feuille de route stratégique. Peut-être d’ailleurs existe-t-elle. Mais, elle n’est pas lisible.

Il faut tout même bien observer que « penser et élaborer une stratégie autour d’un postulat théorique » n’est pas étranger à la gouvernance Algérienne. Les « industries industrialisantes » ont été pensées avant de devenir un programme sous l’ère de Boumediene. De même que les cahiers des Réformes ont donné le cap de la fin des années Chadli.

À chaque fois, la stratégie algérienne du développement s’est adaptée au contexte international et y a connecté son potentiel du moment : marché intérieur et économie publique dans les années 70, ouverture et promotion du privé, au début des années 90. Par contre, le rattrapage par les infrastructures s’est imposé au début des années Bouteflika comme une urgence. Un impensé. Cela a amputé son « règne » d’une élaboration stratégique de cap et c’est payé lorsque le marché pétrolier s’est durablement retourné en 2014. Le gouvernement Sellal de 2016 a eu recours à une Task Force d’experts et à une consultation internationale, aidée par le CNES de feu Babes.

Trajectoire budgétaire, politique monétaire et incitations à la diversification, le curseur de la réflexion se situait déjà, faute de temps, sur l’aval des théories de développement. La tentation du retour à une politique de substitution aux importations plus agressive a toutefois débuté dès 2015. Elle a pris des allures plus volontaristes avec l’avènement de la présidence de Tebboune. Toujours sans un arrière-plan théorique qui oriente le long terme.

L’épisode de la dissolution de ALGEX et du retour de Kamel Rezzig au gouvernement pour gérer le commerce extérieur alerte sur l’impasse de vision qui se dessine. Compresser mieux et plus les importations d’un pays ne lui garantit pas de réussir sa politique industrielle. Il lui faut également, pour profiter de la protection de la concurrence internationale, libérer et inciter les acteurs de l’investissement industriel national et continuer à attirer des IDE en GreenField (nouvelles usines) dans des filières privilégiées dans la planification. Le mot est donc lâché.

Le retour de l’État orientant le marché dans le développement passe dans de nombreux pays par le plan. Une autre tradition algérienne abandonnée. Elle incite à la réflexion en amont. À la construction de cadres théoriques. Ainsi la sidérurgie, les engrais et les matériaux de construction auraient dû être identifiés, il y a dix ans, comme locomotives, -ce qu’elles sont aujourd’hui-, de la diversification planifiée à l’exportation grâce à l’avantage coût énergétique. Et aujourd’hui, l’Algérie a besoin de promouvoir les filières et les bonnes pratiques qui lui feront passer le cap des 10 000 dollars de revenus par habitant à la prochaine décennie.

Les deux principaux courants académiques du développement des 30 dernières années concèdent qu’un régime autoritaire peut aussi produire du développement. À condition qu’il utilise la stabilité politique – comme le Parti communiste chinois ou la présidence Kagame au Rwanda – pour déployer des visions de long terme. Les pays en voie de développement qui ont le mieux avancé depuis 20 ans ont amélioré la qualité de leurs institutions. Au service d’une vison de long terme.

Par Ihsane El Kadi

15 avril 2025

Maghreb Emergent

Les théories académiques du développement sont celles qui ont fait sans doute le plus de progrès dans la science économique depuis le fléchissement du consensus de Washington (hyper libéral) à la fin des années 90, puis la dépression de la crise des Subprimes, dix ans plus tard. Il existe plusieurs chemins de développement dans l’histoire récente pour sortir de la trappe des revenus intermédiaires dans laquelle est bloquée l’Algérie depuis maintenant deux décades.

Celui de l’Indonésie, diversification réussie en dépit de la rente pétrolière-, est celui qui nous interpelle le plus. Plus proche de nous, la transformation structurelle de l’Éthiopie renseigne sur les avantages d’une insertion sectorielle réussie dans les chaînes de valeur internationale. L’approche par l’apprentissage – étudier ce qui a fonctionné chez les autres – est privilégiée par de nombreux auteurs de la recherche en développement. Là n’est pourtant pas l’essentiel.

Les modèles à succès ont été pensés en amont. C’est aussi le cas du Vietnam (exportation électronique) ou du Rwanda (positionnement services). Lorsque j’observe cette nouvelle rencontre Président-Acteurs de l’économie, je vois surtout le chaînon manquant : la matrice théorique qui inspire une feuille de route stratégique. Peut-être d’ailleurs existe-t-elle. Mais, elle n’est pas lisible.

Il faut tout même bien observer que « penser et élaborer une stratégie autour d’un postulat théorique » n’est pas étranger à la gouvernance Algérienne. Les « industries industrialisantes » ont été pensées avant de devenir un programme sous l’ère de Boumediene. De même que les cahiers des Réformes ont donné le cap de la fin des années Chadli.

À chaque fois, la stratégie algérienne du développement s’est adaptée au contexte international et y a connecté son potentiel du moment : marché intérieur et économie publique dans les années 70, ouverture et promotion du privé, au début des années 90. Par contre, le rattrapage par les infrastructures s’est imposé au début des années Bouteflika comme une urgence. Un impensé. Cela a amputé son « règne » d’une élaboration stratégique de cap et c’est payé lorsque le marché pétrolier s’est durablement retourné en 2014. Le gouvernement Sellal de 2016 a eu recours à une Task Force d’experts et à une consultation internationale, aidée par le CNES de feu Babes.

Trajectoire budgétaire, politique monétaire et incitations à la diversification, le curseur de la réflexion se situait déjà, faute de temps, sur l’aval des théories de développement. La tentation du retour à une politique de substitution aux importations plus agressive a toutefois débuté dès 2015. Elle a pris des allures plus volontaristes avec l’avènement de la présidence de Tebboune. Toujours sans un arrière-plan théorique qui oriente le long terme.

L’épisode de la dissolution de ALGEX et du retour de Kamel Rezzig au gouvernement pour gérer le commerce extérieur alerte sur l’impasse de vision qui se dessine. Compresser mieux et plus les importations d’un pays ne lui garantit pas de réussir sa politique industrielle. Il lui faut également, pour profiter de la protection de la concurrence internationale, libérer et inciter les acteurs de l’investissement industriel national et continuer à attirer des IDE en GreenField (nouvelles usines) dans des filières privilégiées dans la planification. Le mot est donc lâché.

Le retour de l’État orientant le marché dans le développement passe dans de nombreux pays par le plan. Une autre tradition algérienne abandonnée. Elle incite à la réflexion en amont. À la construction de cadres théoriques. Ainsi la sidérurgie, les engrais et les matériaux de construction auraient dû être identifiés, il y a dix ans, comme locomotives, -ce qu’elles sont aujourd’hui-, de la diversification planifiée à l’exportation grâce à l’avantage coût énergétique. Et aujourd’hui, l’Algérie a besoin de promouvoir les filières et les bonnes pratiques qui lui feront passer le cap des 10 000 dollars de revenus par habitant à la prochaine décennie.

Les deux principaux courants académiques du développement des 30 dernières années concèdent qu’un régime autoritaire peut aussi produire du développement. À condition qu’il utilise la stabilité politique – comme le Parti communiste chinois ou la présidence Kagame au Rwanda – pour déployer des visions de long terme. Les pays en voie de développement qui ont le mieux avancé depuis 20 ans ont amélioré la qualité de leurs institutions. Au service d’une vison de long terme.

Par Ihsane El Kadi

15 avril 2025

Maghreb Emergent