Localisation du berceau de l’Afro-Asiatique : une problématique ouverte

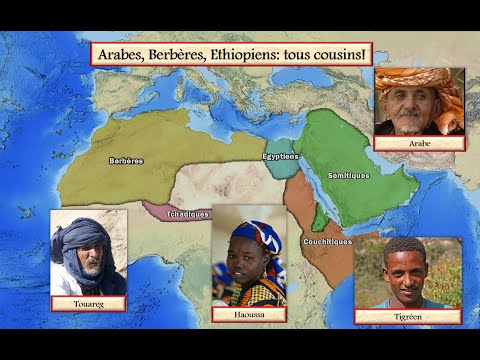

L’Afro-Asiatique est une famille linguistique actuellement subdivisée en six branches, dont une éteinte, l’Égyptien. Les cinq autres branches actuelles, très diversifiées, sont le Sémitique, le Berbère, le Couchitique, le Tchadique et l’Omotique. La distribution particulière de cette famille lui a donné son nom. Elle est à cheval sur les continents africain et asiatique et comprend un passage emprunté à plusieurs reprises et dans les deux sens au cours de l’histoire du peuplement humain. Cette répartition pose avec acuité la question de la localisation de son foyer originel : africain ou asiatique ?

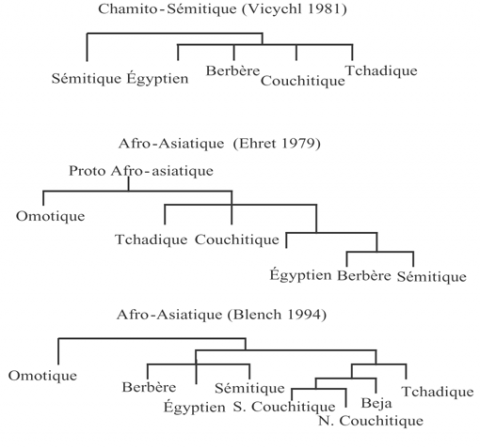

Cette question, contemporaine de l’intuition de parenté entre ces branches, a fait couler beaucoup d’encre, et des thèses contradictoires sont encore défendues. Entre linguistes d’abord, qui ont proposé de nombreuses classifications non concordantes pour l’Afro-Asiatique. De plus, la délimitation de certaines branches n’a toujours pas emporté le consensus. Les topologies proposées pour cette famille diffèrent dans les positions relatives du Sémitique et de l’Omotique. Certains auteurs estiment que le Sémitique a divergé en premier. C’est la position de l’école linguistique russe, ardent défenseur du Nostratique et anciennement sémitocentrique. Toutefois, une majorité d’auteurs considèrent que l’Omotique est la branche la plus ancienne :

D’autres disciplines, telles que la génétique des populations ou l’archéologie, ont apporté leur cortège de méthodes et d’arguments pour participer à un débat linguistique déjà foisonnant, sans pour autant permettre d’y apporter une réponse définitive. Plus fondamentalement, l’approche pluridisciplinaire a mis l’accent sur des faiblesses méthodologiques des arguments linguistiques en en prenant le contre-pied et en offrant un soutien inopiné à une faction minoritaire de linguistes. Elle propose de replacer la problématique du berceau de l’Afro-Asiatique dans une perspective plus large d’histoire du peuplement humain.

... /...

L’Afro-Asiatique est une famille linguistique actuellement subdivisée en six branches, dont une éteinte, l’Égyptien. Les cinq autres branches actuelles, très diversifiées, sont le Sémitique, le Berbère, le Couchitique, le Tchadique et l’Omotique. La distribution particulière de cette famille lui a donné son nom. Elle est à cheval sur les continents africain et asiatique et comprend un passage emprunté à plusieurs reprises et dans les deux sens au cours de l’histoire du peuplement humain. Cette répartition pose avec acuité la question de la localisation de son foyer originel : africain ou asiatique ?

Cette question, contemporaine de l’intuition de parenté entre ces branches, a fait couler beaucoup d’encre, et des thèses contradictoires sont encore défendues. Entre linguistes d’abord, qui ont proposé de nombreuses classifications non concordantes pour l’Afro-Asiatique. De plus, la délimitation de certaines branches n’a toujours pas emporté le consensus. Les topologies proposées pour cette famille diffèrent dans les positions relatives du Sémitique et de l’Omotique. Certains auteurs estiment que le Sémitique a divergé en premier. C’est la position de l’école linguistique russe, ardent défenseur du Nostratique et anciennement sémitocentrique. Toutefois, une majorité d’auteurs considèrent que l’Omotique est la branche la plus ancienne :

D’autres disciplines, telles que la génétique des populations ou l’archéologie, ont apporté leur cortège de méthodes et d’arguments pour participer à un débat linguistique déjà foisonnant, sans pour autant permettre d’y apporter une réponse définitive. Plus fondamentalement, l’approche pluridisciplinaire a mis l’accent sur des faiblesses méthodologiques des arguments linguistiques en en prenant le contre-pied et en offrant un soutien inopiné à une faction minoritaire de linguistes. Elle propose de replacer la problématique du berceau de l’Afro-Asiatique dans une perspective plus large d’histoire du peuplement humain.

... /...

Commentaire