ENTRETIEN. Dans un nouvel essai, le philosophe renouvelle sa critique du libéralisme à travers le prisme du village des Landes où il vit depuis sept ans.

Propos recueillis par Sébastien Lapaque*

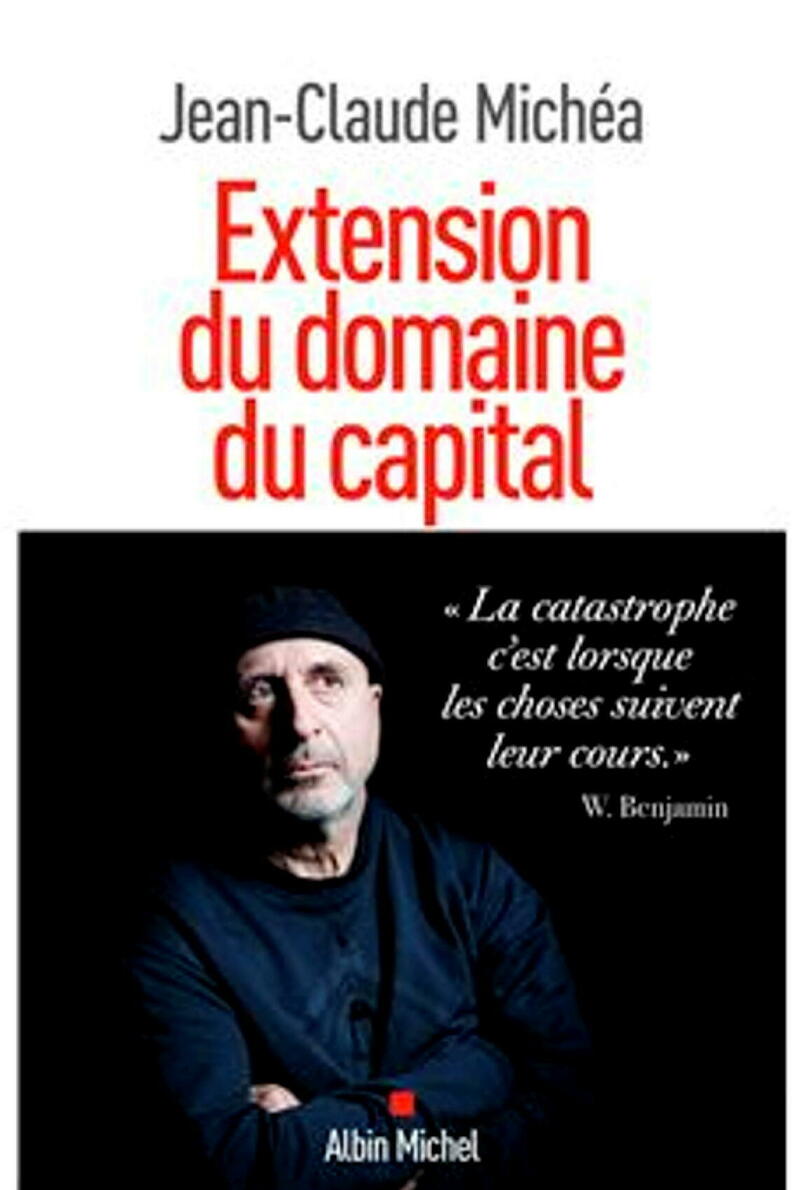

Jean-Claude Michéa le 6 septembre 2023 dans les Landes, où il s’est installé il y a sept ans. © KHANH RENAUD POUR « LE POINT »

Àla fin des années 1990, la publication de Orwell, anarchiste tory et de L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes a imposé Jean-Claude Michéa comme un penseur dissident dont les lecteurs se murmuraient le nom comme un mot de passe. Il enseignait alors la philosophie au lycée Joffre de Montpellier. Ses anciens élèves se souviennent qu'il possédait l'art difficile d'apprendre à penser par soi-même et citait volontiers des auteurs inconnus au programme : Christopher Lasch, Jacques Ellul, Pier Paolo Pasolini, Guy Debord.

Un quart de siècle plus tard, ce trublion anarchiste est devenu la bête noire des universitaires de gauche. Ils lui reprochent d'avoir blasphémé la religion du progrès, d'avoir fourni des munitions doctrinales à la droite et de parler au nom d'un introuvable peuple trahi. En s'installant dans un petit village des Landes, à proximité des palombières et des élevages de taureaux de combat, Jean-Claude Michéa s'est attaché à leur répondre en rendant compte d'une expérience de la culture populaire directement vécue. Loin des métropoles mondialisées, il se consacre aux soins de sa basse-cour, de son verger et de son potager.

Le philosophe devenu jardinier a cependant trouvé le temps de donner à un texte destiné à un public local la forme d'un essai de combat dans lequel il détaille les métamorphoses contemporaines du capitalisme financier. Extension du domaine du capital (Albin Michel) reprend la matière et le mobile d'une quinzaine d'ouvrages publiés depuis trois décennies. C'est un livre conçu non comme un système mais comme une boîte à outils théoriques, pleine d'intuitions, de pistes de lecture et de réflexion. Comme toujours, Michéa est drôle, féroce et caustique – surtout lorsqu'il s'agit de tailler en pièces une gauche libérale convertie au culte des minorités. Il n'épargne pas cependant la droite des valeurs, qui promeut la fluidité du marché tout en exécrant la « société liquide » qu'elle engendre.

Le Point : Après avoir passé plusieurs décennies à Montpellier, vous vivez depuis sept ans dans un petit village des Landes. Cette expérience vous permet-elle de révoquer les conclusions des sociologues qui expliquent que la « France périphérique » dont a parlé Christophe Guilluy n'existe pas ?

Jean-Claude Michéa : Il est sûr que quand vous vivez dans un village de 400 habitants, dépourvu de tout moyen de transport en commun (ici, il faut téléphoner la veille pour qu'un chauffeur de car accepte de faire le détour !), situé à dix kilomètres du premier café et du premier petit commerce et – ces choses allant de pair – au cœur d'un véritable « désert médical », les sarcasmes des sociologues de la gauche métropolitaine envers Christophe Guilluy ont quelque chose de surréaliste. Surtout quand on sait par ailleurs que les nouveaux modes de calcul adoptés par l'Insee depuis 2021 (les critères de densité – 17 habitants au kilomètre carré dans le cas de notre village – sont enfin mis au premier plan) ont permis d'établir que cette France rurale (qui ne représente elle-même qu'une partie de la France périphérique) regroupe en réalité 88 % des communes et 33 % de la population.

Je m'empresse d'ajouter que cette expérience quotidienne de la ruralité – outre qu'elle permet généralement de découvrir un monde (surtout dans le Sud-Ouest !) où les valeurs d'entraide et le sens de la fête ont encore toute leur signification – a d'autres vertus pédagogiques. Elle offre notamment à tous ceux qui, originaires comme moi de la grande ville, se sont donc résolus à franchir le pas, une occasion rêvée de s'affranchir une fois pour toutes de cette étroitesse d'esprit inhérente à toute vision purement citadine de la vie (il faut absolument lire, sur ce sujet, le génial À la terre, de Marin Fouqué, éditions XXI).

Il suffit, par exemple, d'avoir désormais une terre à cultiver et des animaux à protéger (poules, canards, etc.) pour en venir ainsi très vite à porter sur les renards, les chevreuils et les sangliers – sans même parler des autres prédateurs locaux – un regard autrement plus complexe que celui des studios Walt Disney et, à leur suite, des différentes sectes « animalistes » ou de la Mairie de Paris (quelques collisions nocturnes pouvant d'ailleurs également favoriser cette prise de conscience !). Et donc, dans la foulée, à remettre progressivement en question la plupart de ces préjugés urbains – à l'image de ceux que la « bourgeoisie verte » entretient rituellement à l'endroit des chasseurs ruraux – dans lesquels il est effectivement plus gratifiant de voir le signe de sa supériorité morale sur les « ploucs » et les « beaufs » de la France populaire (à la façon caricaturale d'un Aymeric Caron) que celui de sa propre soumission pavlovienne à la sensibilité, désespérément hors-sol, des nouvelles classes moyennes métropolitaines. Autrement dit, de cette « fraction dominée de la classe dominante », selon la formule de Bourdieu, qui est devenue de nos jours la base sociologique privilégiée de la nouvelle gauche « inclusive », comme le prouve, entre autres, la corrélation désormais classique entre mairie « écologiste » et prix du mètre carré !

À l'inverse de Cincinnatus lâchant l'épée pour la charrue, vous avez malgré tout ressenti la nécessité de poser votre bêche pour revenir à l'écriture ?

Ici, personne ne pose jamais la bêche ! Mais il est vrai qu'en acceptant d'écrire ce petit essai – ce qui n'avait en effet rien d'évident quand on vit dans un monde où il y a, par définition, toujours quelque chose de plus urgent à faire, et surtout de plus intéressant, que de s'enchaîner à un ordinateur –, j'avais en tête une idée précise. Celle de reprendre ma critique de la dynamique aveugle, et à présent devenue folle, du capitalisme planétarisé (puisqu'il est de la nature du capital de s'étendre toujours plus), mais en m'appuyant systématiquement, cette fois, sur tout ce qu'avait pu m'apprendre, durant ces sept années, le simple fait d'observer cette fuite en avant suicidaire depuis un lieu géographique, social et culturel situé à des années-lumière de l'univers gentrifié, artificialisé et humainement appauvri des grandes métropoles modernes. Cet essai aurait donc pu tout aussi bien s'appeler « Critique de la raison métropolitaine » !

Vous écrivez volontiers « extrême gauche libérale » dans votre livre. Comment faire comprendre aux lecteurs surpris par cette expression qu'elle est, dans votre esprit, non pas un oxymore, mais un pléonasme ?

Ce qu'on appelle de nos jours l'extrême gauche – des « antifas » aux puritains wokistes – n'a bien sûr plus grand-chose à voir avec ce qu'on entendait sous ce nom avant l'avènement du mitterrandisme (ce « passage de l'ombre à la lumière », comme le décrivait alors Jack Lang). Quel rapport y a-t-il, en effet, entre les critiques radicales du système capitaliste et de son ambivalente idéologie des « droits de l'homme » – d'ailleurs souvent inspirées par la pensée de Marx – que publiaient par exemple dans les années 1960 les éditions Maspero et ces travaux académiques jargonneux de la nouvelle gauche « intersectionnelle » et « inclusive » qui ne font aujourd'hui, pour l'essentiel, que singer la doxa des riches campus de la bourgeoisie américaine tout en parodiant de façon burlesque le discours des sciences ? Quant au lien philosophique qui unit cette extrême gauche post-mitterrandienne à l'idéologie libérale, il devrait quand même sauter aux yeux !

Comment l'établissez-vous ?

Faisons un peu de philosophie. Quel est l'axiome de base du libéralisme politique ? C'est la croyance, née des terribles guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles, selon laquelle la source ultime de tous les despotismes (on dirait aujourd'hui de l'« extrême droite ») réside dans la prétention d'un pouvoir politique à détenir la vérité sur le « Bien » et le bonheur des individus – que celle-ci soit de nature morale, philosophique ou religieuse. D'où, très logiquement, l'idée qu'une société libre est d'abord une société dans laquelle l'État n'exercerait plus d'autres fonctions que gestionnaires et techniciennes (c'est ce fameux principe de « neutralité axiologique » auquel les libéraux cherchent toujours à réduire l'idée de « laïcité »). La question des « valeurs » n'apparaissant plus, dès lors, que comme une simple affaire de goût et de « choix privé » dépourvue de toute incidence sur la vie commune (Netflix ou Amazon Prime, McDonald's ou Burger King, chevelure libre ou voile islamiste, seins nus ou burkini, etc.) et dont un État libéral n'a donc pas à se mêler.

Ce simple rappel des principes du libéralisme montre déjà clairement le lien indissoluble qui unit son versant politique (si l'État doit rester idéologiquement « neutre » et s'en tenir à la seule « administration des choses », c'est d'abord parce que, pour un libéral, aucun « choix de vie », qu'il soit moral, sexuel, religieux ou autre, ne peut être dit meilleur qu'un autre) et son versant culturel (chacun doit donc être entièrement libre de vivre « comme il l'entend »). Mais le lien qui unit « en même temps » (Macron l'a bien compris !) ce libéralisme politique et culturel au libéralisme économique ne me semble pas moins évident.

C'est la thèse centrale de tous vos livres depuis « Orwell, anarchiste tory », publié en 1995. Pouvez-vous la développer encore une fois ?

C'est tout simplement qu'une société qui, par définition, serait uniquement composée de « monades dont chacune a un principe de vie particulier et une fin particulière » (je reprends ici la formule qu'utilisait Engels pour décrire une société libérale et capitaliste dans laquelle ce qu'il nommait « l'atomisation du monde » aurait été « poussée à l'extrême ») vit forcément en permanence sous la menace de sa propre dissolution. Comment faire, dès lors, pour réintroduire ce minimum de cohésion culturelle et de langage commun sans lequel les membres d'une société libérale – vouée de surcroît à devenir toujours plus individualiste et « multiculturelle » – ne pourraient longtemps continuer à « vivre ensemble » ?

On connaît la réponse que Voltaire – deux siècles avant Ayn Rand, Milton Friedman ou Friedrich Hayek – donnait à cette question. « Quand il s'agit d'argent, écrivait-il en 1760, tout le monde est de la même religion. » En d'autres termes, la seule façon cohérente pour une société qui a fait sien l'axiome premier du libéralisme culturel de la nouvelle gauche – le fameux « c'est mon choix donc c'est mon droit » – de conjurer cette « guerre de tous contre tous » qu'elle porte en elle comme la nuée l'orage, c'est de se doter d'un fondement économique lui-même libéral, c'est-à-dire reposant avant tout sur le libre-échange, la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Et donc d'exhorter simultanément ses membres à communier (sur le modèle des clips « inclusifs » de la propagande publicitaire) dans la seule « religion » que les libéraux imaginent réellement commune à tous les êtres humains : celle de leur « intérêt bien compris » (ou « égoïsme rationnel », dira Ayn Rand) et, à travers lui, de la croissance illimitée et de la consommation compulsive devenue un mode de vie à part entière. Reste à savoir, bien sûr, si une telle « solution » n'est pas plutôt de nature à aggraver le problème qu'elle prétendait résoudre et à encourager la brutalisation croissante de la vie quotidienne. Vos lecteurs jugeront !

Propos recueillis par Sébastien Lapaque*

Jean-Claude Michéa le 6 septembre 2023 dans les Landes, où il s’est installé il y a sept ans. © KHANH RENAUD POUR « LE POINT »

Àla fin des années 1990, la publication de Orwell, anarchiste tory et de L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes a imposé Jean-Claude Michéa comme un penseur dissident dont les lecteurs se murmuraient le nom comme un mot de passe. Il enseignait alors la philosophie au lycée Joffre de Montpellier. Ses anciens élèves se souviennent qu'il possédait l'art difficile d'apprendre à penser par soi-même et citait volontiers des auteurs inconnus au programme : Christopher Lasch, Jacques Ellul, Pier Paolo Pasolini, Guy Debord.

Un quart de siècle plus tard, ce trublion anarchiste est devenu la bête noire des universitaires de gauche. Ils lui reprochent d'avoir blasphémé la religion du progrès, d'avoir fourni des munitions doctrinales à la droite et de parler au nom d'un introuvable peuple trahi. En s'installant dans un petit village des Landes, à proximité des palombières et des élevages de taureaux de combat, Jean-Claude Michéa s'est attaché à leur répondre en rendant compte d'une expérience de la culture populaire directement vécue. Loin des métropoles mondialisées, il se consacre aux soins de sa basse-cour, de son verger et de son potager.

Le philosophe devenu jardinier a cependant trouvé le temps de donner à un texte destiné à un public local la forme d'un essai de combat dans lequel il détaille les métamorphoses contemporaines du capitalisme financier. Extension du domaine du capital (Albin Michel) reprend la matière et le mobile d'une quinzaine d'ouvrages publiés depuis trois décennies. C'est un livre conçu non comme un système mais comme une boîte à outils théoriques, pleine d'intuitions, de pistes de lecture et de réflexion. Comme toujours, Michéa est drôle, féroce et caustique – surtout lorsqu'il s'agit de tailler en pièces une gauche libérale convertie au culte des minorités. Il n'épargne pas cependant la droite des valeurs, qui promeut la fluidité du marché tout en exécrant la « société liquide » qu'elle engendre.

Le Point : Après avoir passé plusieurs décennies à Montpellier, vous vivez depuis sept ans dans un petit village des Landes. Cette expérience vous permet-elle de révoquer les conclusions des sociologues qui expliquent que la « France périphérique » dont a parlé Christophe Guilluy n'existe pas ?

Jean-Claude Michéa : Il est sûr que quand vous vivez dans un village de 400 habitants, dépourvu de tout moyen de transport en commun (ici, il faut téléphoner la veille pour qu'un chauffeur de car accepte de faire le détour !), situé à dix kilomètres du premier café et du premier petit commerce et – ces choses allant de pair – au cœur d'un véritable « désert médical », les sarcasmes des sociologues de la gauche métropolitaine envers Christophe Guilluy ont quelque chose de surréaliste. Surtout quand on sait par ailleurs que les nouveaux modes de calcul adoptés par l'Insee depuis 2021 (les critères de densité – 17 habitants au kilomètre carré dans le cas de notre village – sont enfin mis au premier plan) ont permis d'établir que cette France rurale (qui ne représente elle-même qu'une partie de la France périphérique) regroupe en réalité 88 % des communes et 33 % de la population.

Il suffit d’avoir une terre à cultiver et des animaux à protéger pour […] remettre progressivement en question la plupart des préjugés urbains – à l’image de ceux que la « bourgeoisie verte » entretient rituellement à l’endroit des chasseurs ruraux.

Je m'empresse d'ajouter que cette expérience quotidienne de la ruralité – outre qu'elle permet généralement de découvrir un monde (surtout dans le Sud-Ouest !) où les valeurs d'entraide et le sens de la fête ont encore toute leur signification – a d'autres vertus pédagogiques. Elle offre notamment à tous ceux qui, originaires comme moi de la grande ville, se sont donc résolus à franchir le pas, une occasion rêvée de s'affranchir une fois pour toutes de cette étroitesse d'esprit inhérente à toute vision purement citadine de la vie (il faut absolument lire, sur ce sujet, le génial À la terre, de Marin Fouqué, éditions XXI).

Il suffit, par exemple, d'avoir désormais une terre à cultiver et des animaux à protéger (poules, canards, etc.) pour en venir ainsi très vite à porter sur les renards, les chevreuils et les sangliers – sans même parler des autres prédateurs locaux – un regard autrement plus complexe que celui des studios Walt Disney et, à leur suite, des différentes sectes « animalistes » ou de la Mairie de Paris (quelques collisions nocturnes pouvant d'ailleurs également favoriser cette prise de conscience !). Et donc, dans la foulée, à remettre progressivement en question la plupart de ces préjugés urbains – à l'image de ceux que la « bourgeoisie verte » entretient rituellement à l'endroit des chasseurs ruraux – dans lesquels il est effectivement plus gratifiant de voir le signe de sa supériorité morale sur les « ploucs » et les « beaufs » de la France populaire (à la façon caricaturale d'un Aymeric Caron) que celui de sa propre soumission pavlovienne à la sensibilité, désespérément hors-sol, des nouvelles classes moyennes métropolitaines. Autrement dit, de cette « fraction dominée de la classe dominante », selon la formule de Bourdieu, qui est devenue de nos jours la base sociologique privilégiée de la nouvelle gauche « inclusive », comme le prouve, entre autres, la corrélation désormais classique entre mairie « écologiste » et prix du mètre carré !

À l'inverse de Cincinnatus lâchant l'épée pour la charrue, vous avez malgré tout ressenti la nécessité de poser votre bêche pour revenir à l'écriture ?

Ici, personne ne pose jamais la bêche ! Mais il est vrai qu'en acceptant d'écrire ce petit essai – ce qui n'avait en effet rien d'évident quand on vit dans un monde où il y a, par définition, toujours quelque chose de plus urgent à faire, et surtout de plus intéressant, que de s'enchaîner à un ordinateur –, j'avais en tête une idée précise. Celle de reprendre ma critique de la dynamique aveugle, et à présent devenue folle, du capitalisme planétarisé (puisqu'il est de la nature du capital de s'étendre toujours plus), mais en m'appuyant systématiquement, cette fois, sur tout ce qu'avait pu m'apprendre, durant ces sept années, le simple fait d'observer cette fuite en avant suicidaire depuis un lieu géographique, social et culturel situé à des années-lumière de l'univers gentrifié, artificialisé et humainement appauvri des grandes métropoles modernes. Cet essai aurait donc pu tout aussi bien s'appeler « Critique de la raison métropolitaine » !

Vous écrivez volontiers « extrême gauche libérale » dans votre livre. Comment faire comprendre aux lecteurs surpris par cette expression qu'elle est, dans votre esprit, non pas un oxymore, mais un pléonasme ?

Ce qu'on appelle de nos jours l'extrême gauche – des « antifas » aux puritains wokistes – n'a bien sûr plus grand-chose à voir avec ce qu'on entendait sous ce nom avant l'avènement du mitterrandisme (ce « passage de l'ombre à la lumière », comme le décrivait alors Jack Lang). Quel rapport y a-t-il, en effet, entre les critiques radicales du système capitaliste et de son ambivalente idéologie des « droits de l'homme » – d'ailleurs souvent inspirées par la pensée de Marx – que publiaient par exemple dans les années 1960 les éditions Maspero et ces travaux académiques jargonneux de la nouvelle gauche « intersectionnelle » et « inclusive » qui ne font aujourd'hui, pour l'essentiel, que singer la doxa des riches campus de la bourgeoisie américaine tout en parodiant de façon burlesque le discours des sciences ? Quant au lien philosophique qui unit cette extrême gauche post-mitterrandienne à l'idéologie libérale, il devrait quand même sauter aux yeux !

Comment l'établissez-vous ?

Faisons un peu de philosophie. Quel est l'axiome de base du libéralisme politique ? C'est la croyance, née des terribles guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles, selon laquelle la source ultime de tous les despotismes (on dirait aujourd'hui de l'« extrême droite ») réside dans la prétention d'un pouvoir politique à détenir la vérité sur le « Bien » et le bonheur des individus – que celle-ci soit de nature morale, philosophique ou religieuse. D'où, très logiquement, l'idée qu'une société libre est d'abord une société dans laquelle l'État n'exercerait plus d'autres fonctions que gestionnaires et techniciennes (c'est ce fameux principe de « neutralité axiologique » auquel les libéraux cherchent toujours à réduire l'idée de « laïcité »). La question des « valeurs » n'apparaissant plus, dès lors, que comme une simple affaire de goût et de « choix privé » dépourvue de toute incidence sur la vie commune (Netflix ou Amazon Prime, McDonald's ou Burger King, chevelure libre ou voile islamiste, seins nus ou burkini, etc.) et dont un État libéral n'a donc pas à se mêler.

Ce simple rappel des principes du libéralisme montre déjà clairement le lien indissoluble qui unit son versant politique (si l'État doit rester idéologiquement « neutre » et s'en tenir à la seule « administration des choses », c'est d'abord parce que, pour un libéral, aucun « choix de vie », qu'il soit moral, sexuel, religieux ou autre, ne peut être dit meilleur qu'un autre) et son versant culturel (chacun doit donc être entièrement libre de vivre « comme il l'entend »). Mais le lien qui unit « en même temps » (Macron l'a bien compris !) ce libéralisme politique et culturel au libéralisme économique ne me semble pas moins évident.

C'est la thèse centrale de tous vos livres depuis « Orwell, anarchiste tory », publié en 1995. Pouvez-vous la développer encore une fois ?

C'est tout simplement qu'une société qui, par définition, serait uniquement composée de « monades dont chacune a un principe de vie particulier et une fin particulière » (je reprends ici la formule qu'utilisait Engels pour décrire une société libérale et capitaliste dans laquelle ce qu'il nommait « l'atomisation du monde » aurait été « poussée à l'extrême ») vit forcément en permanence sous la menace de sa propre dissolution. Comment faire, dès lors, pour réintroduire ce minimum de cohésion culturelle et de langage commun sans lequel les membres d'une société libérale – vouée de surcroît à devenir toujours plus individualiste et « multiculturelle » – ne pourraient longtemps continuer à « vivre ensemble » ?

On connaît la réponse que Voltaire – deux siècles avant Ayn Rand, Milton Friedman ou Friedrich Hayek – donnait à cette question. « Quand il s'agit d'argent, écrivait-il en 1760, tout le monde est de la même religion. » En d'autres termes, la seule façon cohérente pour une société qui a fait sien l'axiome premier du libéralisme culturel de la nouvelle gauche – le fameux « c'est mon choix donc c'est mon droit » – de conjurer cette « guerre de tous contre tous » qu'elle porte en elle comme la nuée l'orage, c'est de se doter d'un fondement économique lui-même libéral, c'est-à-dire reposant avant tout sur le libre-échange, la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Et donc d'exhorter simultanément ses membres à communier (sur le modèle des clips « inclusifs » de la propagande publicitaire) dans la seule « religion » que les libéraux imaginent réellement commune à tous les êtres humains : celle de leur « intérêt bien compris » (ou « égoïsme rationnel », dira Ayn Rand) et, à travers lui, de la croissance illimitée et de la consommation compulsive devenue un mode de vie à part entière. Reste à savoir, bien sûr, si une telle « solution » n'est pas plutôt de nature à aggraver le problème qu'elle prétendait résoudre et à encourager la brutalisation croissante de la vie quotidienne. Vos lecteurs jugeront !

Quelles que soient les illusions que la nouvelle extrême gauche entretient sur elle-même, il est clair qu’elle ne peut trouver sa cohérence philosophique ultime que dans une soumission

de fait, quoique jamais admise comme telle, à l’anthropologie utilitariste du libéralisme économique.

de fait, quoique jamais admise comme telle, à l’anthropologie utilitariste du libéralisme économique.

Commentaire