Le management s'est infiltré partout, imposant sa vision du monde et ses outils, transformant petit à petit les institutions en organisations scientifiques. La vie humaine elle-même semble avoir été digérée par l'hydre managériale.

La marchandise n’est pas un bien ou un objet, en tout cas elle ne s’y réduit guère : c’est tout le génie de Marx d’avoir établi, avant toute chose, dès le premier chapitre de la première section du premier livre du Capital, qu’une valeur d’échange se superpose à la valeur d’usage pour opérer la transmutation du produit en marchandise (1).

Ainsi, parler de la marchandisation généralisée du monde revient à s’interroger sur l’échangisme intégral que promeut et développe le capitalisme, depuis sa première forme commerciale jusqu’à ses dernières mutations managériales et financières. Dans ce texte, nous nous pencherons moins sur les multiples manifestations de cette « extension du domaine du capital (2) » que sur ses conditions organisationnelles ; regardant par conséquent l’amont plutôt que l’aval, nous nous posons la question suivante, qui nous permettra d’articuler la marchandise capitaliste et le management scientifique : d’où provient la valeur d’échange ? Quelle en est la source ?

La valeur d’échange est une détermination quantitative que le consommateur perçoit naïvement sous la forme du prix. Cette assignation a pourtant une origine précise et indéniable : le travail et, plus exactement encore, le travail collectif. En d’autres termes, la substance commune à toutes les marchandises est l’activité de production. Leur évaluation dépend alors, en toute logique, de la quantité de travail nécessaire pour les produire. Mais si nous poursuivons notre régression vers l’origine, il convient de remarquer que cette quantité de travail s’apprécie en durée (jours, heures, minutes), c’est-à-dire selon un critère abstrait étranger à la réalité existentielle de l’activité. C’est la raison pour laquelle Marx qualifie de « travail abstrait » cette forme spécifique de travail qui mène à la création de la valeur d’échange ; et il appellera de surcroît « fétichisme de la marchandise » l’oubli des conditions concrètes de la production de la marchandise et la croyance en l’existence séparée de cette dernière, soit cette inversion mystificatrice qui consiste à attribuer à la marchandise les propriétés du travail concret.

Or, le travail abstrait n’existerait pas s’il n’était conçu et organisé par une caste de travailleurs non productifs : les ingénieurs-managers qui, chronomètre en main, programment les gestes des ouvriers de manière à optimiser leur productivité. La même démarche existe encore aujourd’hui, non seulement dans les ateliers sous la houlette des spécialistes de la qualité et du lean management, mais encore dans les services de ressources humaines qui gèrent le travail réel depuis les cartographies de compétences et l’identification des modes opératoires nécessaires à la réalisation de la stratégie d’organisation.

Suite à ces considérations liminaires, nous sommes alors en mesure d’avancer ceci : à la marchandisation du monde correspond une nouvelle forme de gouvernementalité des populations qui apparaît en même temps que la société industrielle et ne cesse de se développer depuis : le management, dont nous avons théorisé l’extension à travers le néologisme de « mouvement panorganisationnel (3) ».

Le mouvement panorganisationnel

Le mouvement panorganisationnel réunit, sous forme de chiasme, le devenir-monde des organisations et le devenir-organisation du monde. Examinons ces deux dimensions.

D’abord, le devenir-monde des organisations : la planète se remplit d’organisations de tout poil, entreprises bien sûr, mais aussi associations (humanitaires, sportives, culturelles…), gouvernements, collectivités, ONG, etc. Il faut bien avouer que ce que nous nommons trop rapidement la « mondialisation » s’achève aujourd’hui par la prolifération des organisations et du management sur l’ensemble des continents et des océans : quel pan de la nature n’a pas vocation à devenir une réserve ou un parc ? Quels océans échapperont aux affreuses plateformes pétrolifères ? Quelles rares tribus africaines échapperont à un projet humanitaire fomenté par de candides étudiants d’écoles de commerce ou d’ingénieurs ?

L’organisation est le « lieu commun », le topos le plus partagé de l’homme du XXIe siècle ; il suffit pour s’en convaincre d’observer nos vies minuscules, pour reprendre le titre du premier roman de Pierre Michon : naissance dans une maternité, enfance en crèche ou chez une assistante maternelle agréée (par la PMI), maternelle, école, collège, lycée, université ou école, travail en entreprise ou en organisation pour les plus chanceux, prise en charge par le service public pour les plus mal lotis, retraite dans des clubs offrant des activités allant de la marche à la visite culturelle en passant par le voyage organisé, maison de repos, cimetière (4). Quelle tranche de vie saurait échapper à cet empire de l’organisation ? Une autre expérience de pensée rend compte du même vertige : 7 heures du matin, le réveil sonne… combien d’organisations sont intervenues pour que cette situation appartienne au champ de la réalité ? Ce réveil, ce lit, ces placards, cette maison et tout ce qu’elle contient, cette rue, ce quartier… nous sommes pris dans les rets de la maille organisationnelle, nous sommes devenus des êtres-jetés-dans-les-organisations.

Passons maintenant au devenir-organisation du monde : si le devenir-monde des organisations émane d’une phénoménologie spatiale, géographique, la dimension du devenir-organisation est grosse, quant à elle, d’une ontologie. Plus précisément, elle pointe le doigt sur l’impossibilité contemporaine de venir à l’existence sous une autre forme que celle de l’organisation : familles, églises et sectes, universités, hôpitaux, collectivités, gouvernements, syndicats, associations sportives de quartier… Toute manifestation de la vie collective émerge désormais comme organisation, ou opère sa mue en organisation. Donnons ici trois exemples.

- Le passage de la notation à l’évaluation dès les écoles maternelles et primaires : la logique de la compétence (explicitement présente sur les fiches de travail des écoliers) a pris le pas sur la transmission des humanités. La médiocrité s’affiche, éhontée, dans le slogan du socle de base « écrire-lire-compter » ;

- La logique d’évaluation a également pénétré le champ gouvernemental : les ministères sont soumis à une évaluation, selon des critères à la fois génériques (budgétaires) et spécifiques (nombre de reconduites à la frontière, nombre de procès-verbaux, nombre d’actes médicaux, etc.). De ce point de vue, les Présidents et les gouvernements se suivent et se ressemblent, malgré les alternances politiques ;

- Le nouveau management public est précisément la doctrine qui vise à gérer les institutions publiques comme des entreprises, opérant de fait la mutation des premières en organisation. Ce qui se joue là est considérable, car il s’agit ni plus ni moins de la décapitation de toute extériorité sociale et symbolique au profit du pur fonctionnement. De la mutation des institutions en organisations.

La boucle de rétroaction

Reste alors à définir ce que l’on entend par « organisation », puisqu’elle se trouve au cœur du mouvement panorganisationnel. L’erreur est ici de la considérer à partir du langage courant et de la définition qu’en donne le dictionnaire, alors qu’il s’agit d’un concept scientifique issu de la biologie moderne et repris par la cybernétique au mitan du XXe siècle.

Disons quelques mots des origines de la cybernétique. Suite à une conférence qu’elle organisa en 1942 à New York et qui rassembla notamment Norbert Wiener, Walter Pitts, Arturo Rosenblueth, Warren McCulloch, Frank Fremont-Smith, Kubie, Gregory Bateson et son épouse Mead, Kurt Lewin et son disciple Alex Bavelas, la fondation Macy attendit la fin de la guerre pour poursuivre cette initiative : ce furent les fameuses conférences Macy, qui eurent lieu de 1946 à 1953. Les principes directeurs étaient les suivants : réunir une vingtaine de chercheurs issus de différentes disciplines et échanger de façon informelle autour d’un thème annuel. Par exemple, le cycle du printemps 1946 fut réservé aux questions de feedback et de causalité circulaire dans les systèmes biologiques et sociaux.

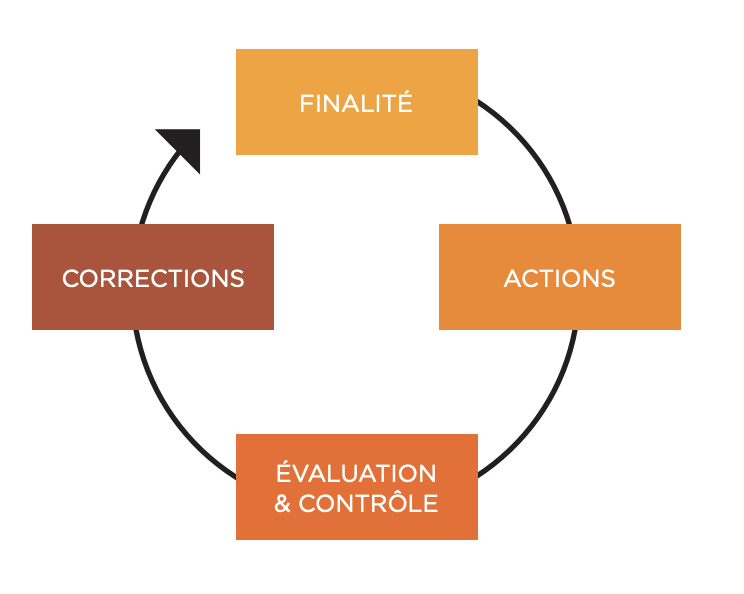

Cette notion de feedback est justement capitale car elle permet aux cybernéticiens de penser l’organisation comme un retour d’information, plus précisément comme une boucle de rétroaction (positive ou négative) qui prend la forme circulaire suivante :

Une boucle de rétroaction comprend quatre phases qui, interminablement, se répètent : l’émission d’une finalité (par exemple sous la forme de l’énonciation d’un objectif), le déclenchement d’une action (par exemple la réalisation d’un geste ou d’une tâche), l’évaluation qui analyse l’écart entre le résultat obtenu et le résultat souhaité et, enfin, les corrections et ajustements nécessaires à la réduction de cet écart. Nous limiterons ici notre commentaire aux deux points suivants.

- Le grand apport de la cybernétique est d’avoir introduit le contrôle au cours de l’action, opération qui permet de réinjecter les résultats du système dans le système. Jamais la rationalité instrumentale ne fut poussée si loin puisque ce processus permet d’éliminer toute action jugée inutile.

- La rétroaction est à l’origine de l’adaptation et de l’apprentissage de l’organisation, et c’est pourquoi cette catégorie se trouve au centre non seulement des sciences du management, mais également des sciences de l’éducation, des sciences cognitives, de l’intelligence artificielle, de la biologie, des sciences de la communication, etc., signe de la colonisation de la science contemporaine par le modèle de la boucle de rétroaction.

Commentaire