Douze siècles séparent la fondation de Rome de la chute du dernier empereur d’Occident. La cité fondée dans une boucle du Tibre sur la route du sel était devenue entre-temps le centre du monde.

I. 21 avril 753 avant J.-C : Romulus trace le premier cercle d’où naîtra la future Rome

Par Alexandre Grandazzi,

Cet article est extrait du Figaro Hors-Série « Rome antique, la Légende des siècles ». Retrouvez l’histoire de cette Ville qui se crut éternelle, et nous laissa la beauté en héritage, en un numéro de 164 pages.

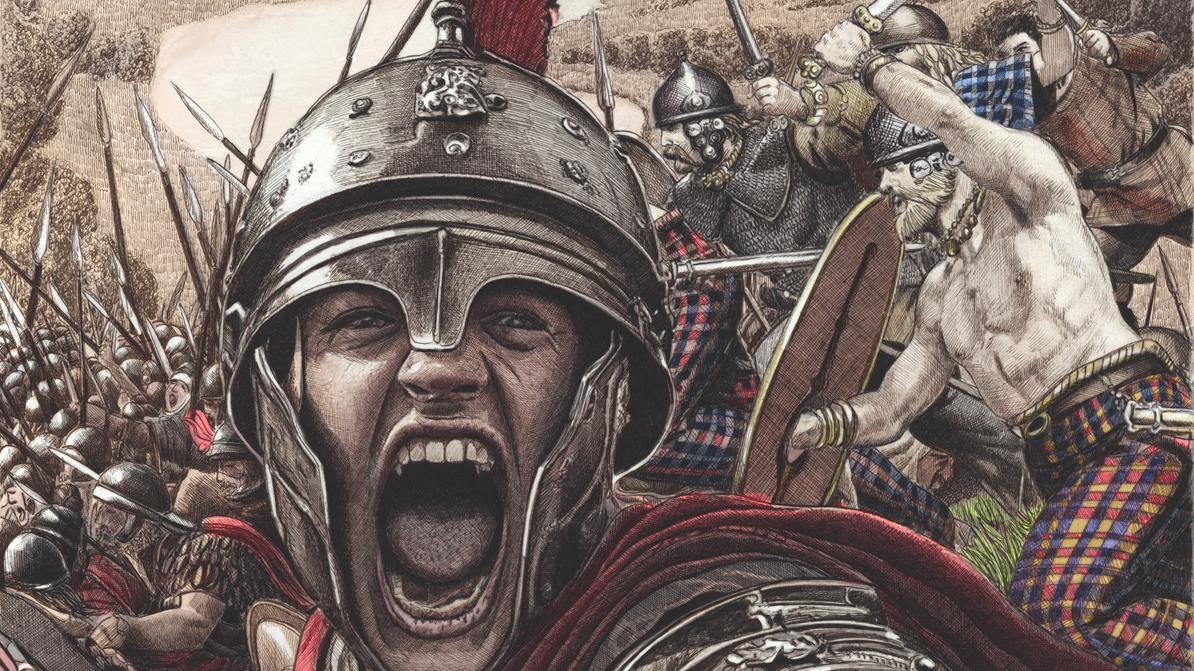

Sept siècles et demi avant notre ère, dans la basse vallée d’un fleuve, au pied de la plus vaste des quelques collines qui dominent un brusque tournant du cours d’eau, un homme tient solidement les mancherons d’une charrue avec laquelle il trace, à pas lents et en silence, selon un parcours circulaire préparé par quelques grosses pierres fichées çà et là dans le sol, un sillon étroit et profond. Massives et tranquilles, deux bêtes forment l’attelage : du côté intérieur, une vache, vers l’extérieur, un taureau, gages pour l’une de fécondité, pour l’autre de puissance.

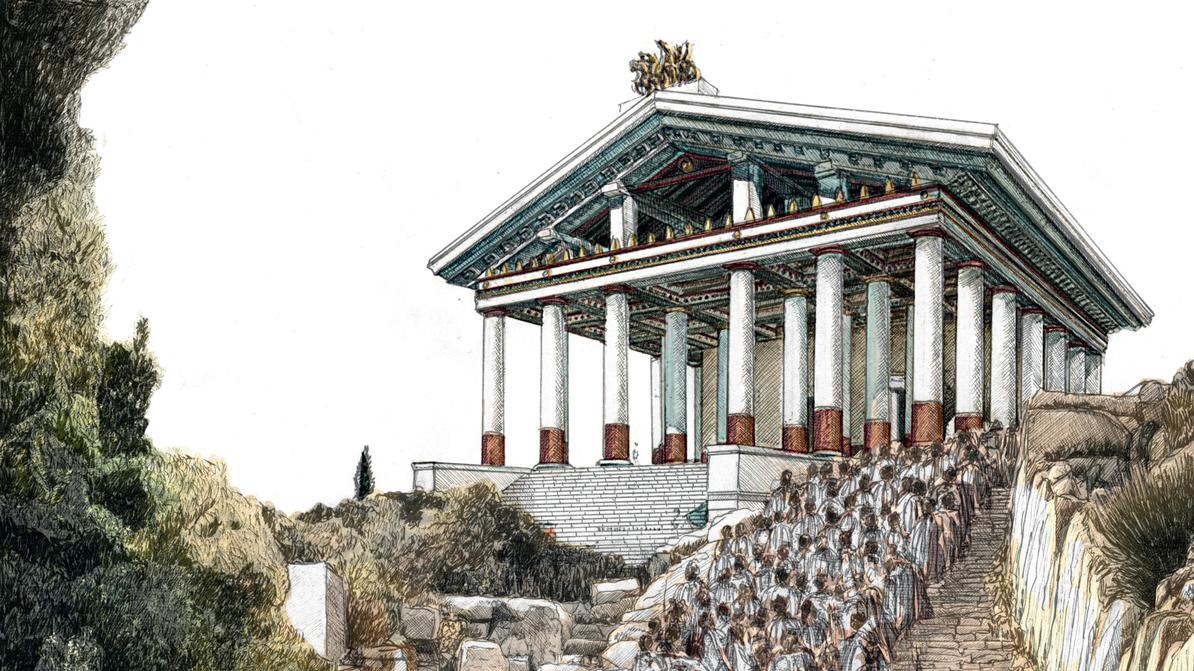

En cette journée de printemps, la lumière est vive et la terre, fraîchement ouverte par le soc de la charrue, exhale une vapeur légère. Derrière, suit un petit groupe d’hommes à la tête encapuchonnée, psalmodiant à voix basse des paroles indistinctes. Pourquoi donc labourer ainsi, alors que le temps des semailles est passé ? Ne serait-ce pas plutôt, en ce 21 avril, jour de la fête des Parilia, le moment de procéder à la toilette et à la tonte des brebis, juste avant le départ pour la transhumance annuelle ? Ce n’est pas apparemment l’intention de notre laboureur : à l’aube, il est monté sur cette colline dont il a entrepris de faire le tour, et, de là, il a longuement regardé le ciel, « pris les auspices », comme on dit en latin, attendant que lui fasse signe le grand dieu qui veille aux destinées de la communauté, Jupiter : les oiseaux ne sont-ils pas les messagers du dieu céleste ?

Il en a vu suffisamment pour s’estimer maintenant autorisé à accomplir son grand projet : la fondation solennelle d’un nouvel habitat sur la colline, afin que, désormais, puissent être concentrées sur elle les forces vives encore éparses dans les quelques hameaux qui se partagent l’ensemble du site au bord du fleuve. Cette colline, où l’on révère, sous le nom de Palès, la déesse des troupeaux, c’est le Palatin, Palatium ; le fleuve, qui s’appellera un jour le Tibre, porte alors le nom de Rumon, qui se retrouve dans celui d’un arbre vénéré par tout le voisinage, le figuier Ruminal, ficus Ruminalis. C’est là où, aime à faire dire notre homme, il avait été recueilli encore nourrisson avec son frère jumeau par un berger et sa femme au grand cœur, dans un berceau qu’une crue du fleuve avait fait échouer au pied de l’arbre sacré.

Une légende devenue histoire

Logiquement, le bourg qu’il fonde dans ces lieux prédestinés sera appelé Ruma/Roma et il prendra, lui, le surnom de Romulus , « l’homme de Rome ». D’origine latine, il vient lui-même, avec ses compagnons, du fertile massif sur les pentes duquel, à quelque distance vers le sud-est, s’étend, sous le nom d’Albe la Longue, une fédération de gros villages. Mais la cité qu’il est en train de fonder sera désormais seule à être désignée comme Urbs, « la Ville », avec l’idée qu’elle bénéficiera d’atouts et d’une protection divine qui la rendront unique. Le mot n’a pas été choisi au hasard : d’origine indo-européenne, il peut être mis en rapport avec le mot orbis, « le cercle »

Réplique de l’autel de Mars et Vénus, place des Corporations à Ostie. Dans la partie inférieure, à gauche, on voit Romulus et Rémus allaités par la louve dans le Lupercal, la grotte située au pied du Palatin où se serait échoué le panier en osier dans lequel les jumeaux avaient été abandonnés aux caprices du Tibre, figuré en bas à droite. Photo12/Alamy/Adam Eastland Art + Architecture

On le retrouve aussi dans la désignation d’un labour rituel : ce qui se dit, en latin, urbare, chacun des mancherons d’une charrue s’appelant un urbum. Ainsi, l’Urbs est le cercle tracé avec une charrue au cours d’un labour ritualisé, et Rome portera, dans le nom même qui la désigne comme espace sacré, la référence au rite par lequel elle a été fondée. En ce sens, le labour fondateur est vraiment primordial, sulcus primigenius : il dessine le tracé de la future limite de la ville, le pomerium, soit la bande de terrain située derrière la muraille (post murum) et réservée à la défense de la cité.

Cette scène fondatrice, décrite par tant d’auteurs antiques, n’était-elle qu’un conte fabriqué a posteriori ? Romulus et ses successeurs, dont on trouve les noms dans les textes antiques, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquin l’Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe, n’auraient jamais existé : longtemps, ce fut la conviction des historiens modernes, soucieux de rigueur scientifique. Puis, voici qu’au printemps 1988, suite à une fouille menée en profondeur au pied du Palatin, vint au jour, visible sur une quarantaine de mètres entre de puissants contreforts d’époque impériale, une entaille profonde, contenant çà et là de grosses pierres : au lieu et au temps indiqués par la tradition antique, d’un coup, la légende se faisait histoire.

Commentaire