L’hydrogène est abondamment cité dans le récit de la transition énergétique en cours. Il est mis en avant comme solution pour décarboner le transport (mobilité à hydrogène) ou encore permettre de stocker efficacement l’électricité pour pallier l’intermittence de la production éolienne et solaire. Pourtant, l’utilisation actuelle de l’hydrogène dans des procédés industriels émetteurs de gaz à effet de serre devrait susciter la méfiance quant à ces promesses de lendemains qui chantent. Analyse.

'hydrogène est souvent présenté comme un élément central de la transition énergétique en cours qui permettra un avenir décarboné et vert, en particulier pour le transport et le stockage de l’électricité. On peut affirmer sans risque de se tromper que c’est une technologie qui engrange le soutien des pouvoirs publics très au-delà de son rôle actuel et prospectif parmi les technologies vertes. En France, la stratégie nationale de développement de l'hydrogène prévoit un soutien public de l’ordre de 7 milliards d'euros d'ici 2030. L’Allemagne prévoit quant à elle de consacrer 9 milliards d’euros à cette filière dans le même laps de temps. La Commission européenne n’est pas en reste, puisqu’elle prévoit la création d'une nouvelle banque publique dédiée au développement de l'hydrogène et capable d'y investir 3 milliards d'euros.

Si l’enthousiasme des pouvoirs publics est patent, celui des spécialistes se fait plus hésitant. Le rôle actuel de l'hydrogène dans la transition énergétique est minime pour ne pas dire inexistant. Son utilisation pour le stockage de l’électricité n’a pour le moment jamais dépassé le stade du prototype en raison du faible rendement énergétique qu’implique cette solution (environ 30 %). Quant à son hypothétique rôle dans la mobilité du futur, il se heurte au fort développement de la voiture électrique, qui nécessite déjà de lourds investissements en infrastructures. De plus, l’hydrogène apparait là encore comme présentant un rendement énergétique bien inférieur à celui de la voiture électrique à batterie (22 % contre 73 %). Le chercheur Aurélien Bigo, spécialiste de la mobilité, parle ainsi « d'hérésie » en ce qui concerne la voiture à hydrogène lors d’une récente interview.

Le récent placement en redressement judiciaire de la « pépite » française Hopium (qui avait fait parler d’elle avec le débauchage du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari) spécialisée dans la mobilité hydrogène, illustre malgré elle les difficultés liées à ce segment technologique.

L'hydrogène « vert »... pour le raffinage du pétrole

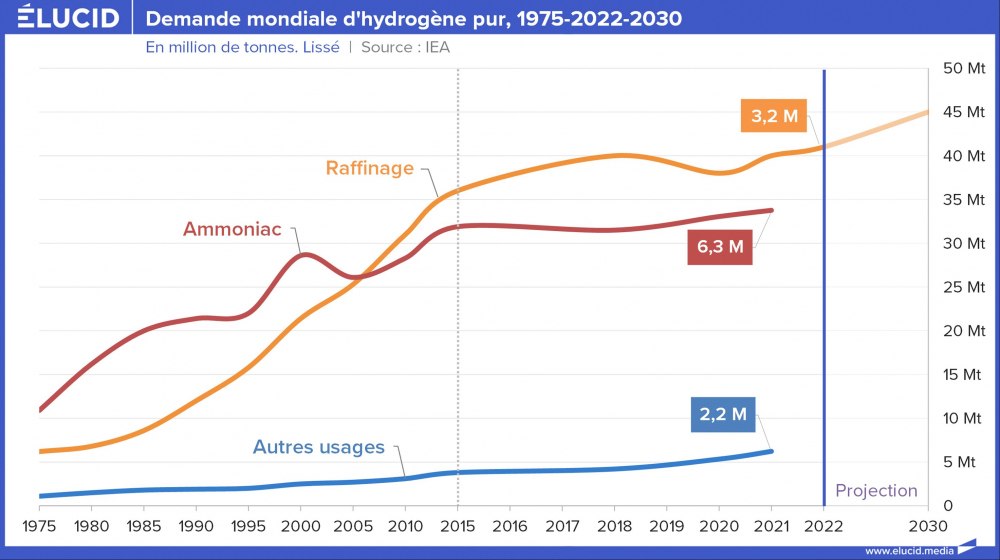

Il est étonnant de constater que sur le sujet de l’hydrogène, on évoque si peu les applications actuelles et concrètes de ce gaz. C’est bien dommage. Selon l’Agence Internationale de l’énergie, l’hydrogène « pur » est utilisé en majorité dans le raffinage du pétrole, devant la fabrication d’ammoniac (utilisé pour la fabrication des engrais azotés). Ces deux usages représentent à eux seuls 93 % de la demande mondiale en hydrogène, donc loin devant l’éventuelle utilisation de l’hydrogène pour les besoins de mobilité ou pour le stockage d’électricité !

L’utilisation de l'hydrogène dans le raffinage est l’usage qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières décennies. En 1980, le raffinage représentait seulement 28 % de la demande mondiale en hydrogène contre 50 % en 2021. Le recours à l'hydrogène pour la fabrication de produits pétroliers est amené à croître encore de 7 à 19 % d’ici à 2030, suivant les scénarios de l’AIE.

Ainsi, on pourrait se retrouver dans une situation cocasse où l’hydrogène serait en effet le « carburant du futur » – comme on l’égrène à l’envie –, mais incorporé à un carburant toujours issu des hydrocarbures extraits du sous-sol.

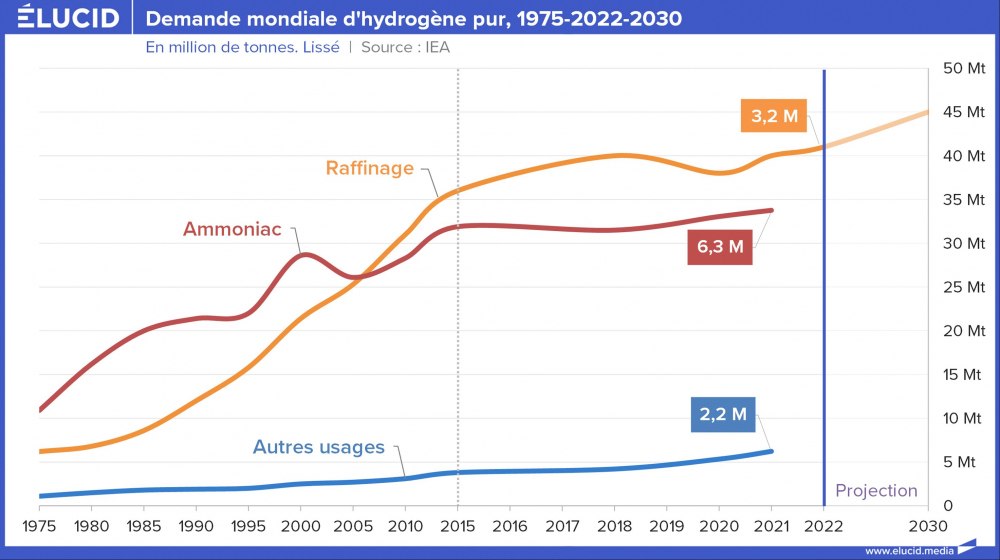

Comprendre le besoin en hydrogène de l’industrie pétrolière

Si le secteur du raffinage est très vorace en hydrogène (et il continuera de l’être pour les prochaines années), c’est que l’industrie cherche à produire le maximum de produits raffinés à haute valeur ajoutée à partir du pétrole brut. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser de l’hydrogène, lui-même produit à partir de gaz naturel (dit hydrogène gris), dans une unité « d’Hydrocraquage: Procédé permettant de convertir des distillats lourds de pétrole en coupes légères à haute valeur marchande, sous une forte température de l'ordre de 250 à 450 °C et une forte pression d'hydrogène. Il produit principalement du gazole (pour moteurs Diesel) et du kérosène (pour les avions).hydrocraquage » des fractions lourdes du pétrole brut.

Cette ruée vers l’hydrogène est également vraie en Europe où, malgré une diminution de la demande en produits pétroliers – notamment du fait de l’électrification rapide de la mobilité individuelle – l'on fait face à une diminution encore plus rapide des approvisionnements en pétrole brut.

Cette problématique d’une contrainte forte sur les approvisionnements pétroliers avait été mise en lumière par un rapport récent du Shift Project. Elle est illustrée plus concrètement par l’envolée des prix de gros du diesel en Europe, au plus haut depuis au moins 2 ans, comme illustré par le graphique suivant. Bloomberg titrait ainsi cet été sur « l’inhabituelle » hausse des prix du diesel en Europe.

À cette hausse structurelle de son besoin en hydrogène – en partie « masqué » par les fermetures de raffineries européennes –, s’est ajoutée une cause plus conjoncturelle liée à la situation en Ukraine et la forte baisse des approvisionnements en gaz naturel qui a suivi. L’industrie européenne du raffinage s’est donc vue brutalement contrainte de modérer son utilisation de ce composé chimique devenu stratégique.

La face cachée des projets d’hydrogène vert

Avec en tête ces problématiques d’approvisionnement en ressources énergétiques qui frappent le vieux continent, on ne sera donc pas surpris de constater que les projets d’hydrogène « vert » sont principalement pensés par et pour l’industrie pétrolière, une industrie pour le moins difficile à associer avec ce qualificatif. Force est de constater le décalage qui existe entre d'un côté, le discours officiel qui vante les mérites de l’hydrogène vert pour le transport, le secteur électrique ou l’industrie lourde, et de l'autre, le silence total sur le raffinage pétrolier. C’est pourtant bien ce dernier qui rafle concrètement la mise.

En grattant le verni communicationnel, on se rend compte que la Commission européenne s’est récemment fait le relais des ambitions des compagnies pétrolières, désespérément inquiète de ne pas parvenir à économiser suffisamment de gaz naturel pour passer les prochains hivers. Ainsi, le plan d’urgence REPower EU, publié en mai 2022, prévoit l'utilisation de 2,3 Mt d’hydrogène renouvelable pour le raffinage pétrolier d’ici 2030, ce qui permettrait d’économiser 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel (soit 3 % de la consommation de l’UE).

De manière plus concrète, on relève également que parmi les 6 projets de production « d’hydrogène vert » actuellement en chantier en Europe, absolument tous sont financés par des compagnies pétrolières à proximité immédiate ou à l’intérieur même de sites de raffinage existants (Litvínov Refinery, Raffinerie Heide, Shell Energy and Chemicals Park Moerdijk, Humber Refinery, Stanlow refinery et Shell Rhineland Refinery).

Ainsi, le projet de Shell à la raffinerie de Rhineland a pu bénéficier en octobre 2021 d’une subvention de 32 millions d’euros (soit 20 % du coût total) de la part de la Commission européenne dans le but de « produire de l’hydrogène vert pour décarboner le raffinage » (sic)...

D’autres projets qui n’ont pas encore vu démarrer la constructions des installations ne font que renforcer ce constat. Proche de Marseille, le projet H2V Fos devrait démarrer en 2026. Il prévoit de livrer 84 000 tonnes d’hydrogène principalement à la raffinerie d’Esso et de Petroineos situées non loin. En Normandie, le projet « Normand’Hy » porté par Air Liquide et par une subvention de 190 millions d’euros de l’État, devrait réserver d’ici 2025 la moitié de sa production d’hydrogène (15 000 tonnes sur 30 000) à la raffinerie de Totalenergies présente dans la région…

Vous commencez donc à deviner le risque qui pointe à l’horizon : l’hydrogène pourrait effectivement contribuer à la « mobilité du futur », mais dans un futur bien éloigné des contes de fées qui nous promettent la transition aisée vers un monde décarboné...

'hydrogène est souvent présenté comme un élément central de la transition énergétique en cours qui permettra un avenir décarboné et vert, en particulier pour le transport et le stockage de l’électricité. On peut affirmer sans risque de se tromper que c’est une technologie qui engrange le soutien des pouvoirs publics très au-delà de son rôle actuel et prospectif parmi les technologies vertes. En France, la stratégie nationale de développement de l'hydrogène prévoit un soutien public de l’ordre de 7 milliards d'euros d'ici 2030. L’Allemagne prévoit quant à elle de consacrer 9 milliards d’euros à cette filière dans le même laps de temps. La Commission européenne n’est pas en reste, puisqu’elle prévoit la création d'une nouvelle banque publique dédiée au développement de l'hydrogène et capable d'y investir 3 milliards d'euros.

Si l’enthousiasme des pouvoirs publics est patent, celui des spécialistes se fait plus hésitant. Le rôle actuel de l'hydrogène dans la transition énergétique est minime pour ne pas dire inexistant. Son utilisation pour le stockage de l’électricité n’a pour le moment jamais dépassé le stade du prototype en raison du faible rendement énergétique qu’implique cette solution (environ 30 %). Quant à son hypothétique rôle dans la mobilité du futur, il se heurte au fort développement de la voiture électrique, qui nécessite déjà de lourds investissements en infrastructures. De plus, l’hydrogène apparait là encore comme présentant un rendement énergétique bien inférieur à celui de la voiture électrique à batterie (22 % contre 73 %). Le chercheur Aurélien Bigo, spécialiste de la mobilité, parle ainsi « d'hérésie » en ce qui concerne la voiture à hydrogène lors d’une récente interview.

Le récent placement en redressement judiciaire de la « pépite » française Hopium (qui avait fait parler d’elle avec le débauchage du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari) spécialisée dans la mobilité hydrogène, illustre malgré elle les difficultés liées à ce segment technologique.

L'hydrogène « vert »... pour le raffinage du pétrole

Il est étonnant de constater que sur le sujet de l’hydrogène, on évoque si peu les applications actuelles et concrètes de ce gaz. C’est bien dommage. Selon l’Agence Internationale de l’énergie, l’hydrogène « pur » est utilisé en majorité dans le raffinage du pétrole, devant la fabrication d’ammoniac (utilisé pour la fabrication des engrais azotés). Ces deux usages représentent à eux seuls 93 % de la demande mondiale en hydrogène, donc loin devant l’éventuelle utilisation de l’hydrogène pour les besoins de mobilité ou pour le stockage d’électricité !

L’utilisation de l'hydrogène dans le raffinage est l’usage qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières décennies. En 1980, le raffinage représentait seulement 28 % de la demande mondiale en hydrogène contre 50 % en 2021. Le recours à l'hydrogène pour la fabrication de produits pétroliers est amené à croître encore de 7 à 19 % d’ici à 2030, suivant les scénarios de l’AIE.

Ainsi, on pourrait se retrouver dans une situation cocasse où l’hydrogène serait en effet le « carburant du futur » – comme on l’égrène à l’envie –, mais incorporé à un carburant toujours issu des hydrocarbures extraits du sous-sol.

Comprendre le besoin en hydrogène de l’industrie pétrolière

Si le secteur du raffinage est très vorace en hydrogène (et il continuera de l’être pour les prochaines années), c’est que l’industrie cherche à produire le maximum de produits raffinés à haute valeur ajoutée à partir du pétrole brut. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser de l’hydrogène, lui-même produit à partir de gaz naturel (dit hydrogène gris), dans une unité « d’Hydrocraquage: Procédé permettant de convertir des distillats lourds de pétrole en coupes légères à haute valeur marchande, sous une forte température de l'ordre de 250 à 450 °C et une forte pression d'hydrogène. Il produit principalement du gazole (pour moteurs Diesel) et du kérosène (pour les avions).hydrocraquage » des fractions lourdes du pétrole brut.

Cette ruée vers l’hydrogène est également vraie en Europe où, malgré une diminution de la demande en produits pétroliers – notamment du fait de l’électrification rapide de la mobilité individuelle – l'on fait face à une diminution encore plus rapide des approvisionnements en pétrole brut.

Cette problématique d’une contrainte forte sur les approvisionnements pétroliers avait été mise en lumière par un rapport récent du Shift Project. Elle est illustrée plus concrètement par l’envolée des prix de gros du diesel en Europe, au plus haut depuis au moins 2 ans, comme illustré par le graphique suivant. Bloomberg titrait ainsi cet été sur « l’inhabituelle » hausse des prix du diesel en Europe.

À cette hausse structurelle de son besoin en hydrogène – en partie « masqué » par les fermetures de raffineries européennes –, s’est ajoutée une cause plus conjoncturelle liée à la situation en Ukraine et la forte baisse des approvisionnements en gaz naturel qui a suivi. L’industrie européenne du raffinage s’est donc vue brutalement contrainte de modérer son utilisation de ce composé chimique devenu stratégique.

La face cachée des projets d’hydrogène vert

Avec en tête ces problématiques d’approvisionnement en ressources énergétiques qui frappent le vieux continent, on ne sera donc pas surpris de constater que les projets d’hydrogène « vert » sont principalement pensés par et pour l’industrie pétrolière, une industrie pour le moins difficile à associer avec ce qualificatif. Force est de constater le décalage qui existe entre d'un côté, le discours officiel qui vante les mérites de l’hydrogène vert pour le transport, le secteur électrique ou l’industrie lourde, et de l'autre, le silence total sur le raffinage pétrolier. C’est pourtant bien ce dernier qui rafle concrètement la mise.

En grattant le verni communicationnel, on se rend compte que la Commission européenne s’est récemment fait le relais des ambitions des compagnies pétrolières, désespérément inquiète de ne pas parvenir à économiser suffisamment de gaz naturel pour passer les prochains hivers. Ainsi, le plan d’urgence REPower EU, publié en mai 2022, prévoit l'utilisation de 2,3 Mt d’hydrogène renouvelable pour le raffinage pétrolier d’ici 2030, ce qui permettrait d’économiser 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel (soit 3 % de la consommation de l’UE).

De manière plus concrète, on relève également que parmi les 6 projets de production « d’hydrogène vert » actuellement en chantier en Europe, absolument tous sont financés par des compagnies pétrolières à proximité immédiate ou à l’intérieur même de sites de raffinage existants (Litvínov Refinery, Raffinerie Heide, Shell Energy and Chemicals Park Moerdijk, Humber Refinery, Stanlow refinery et Shell Rhineland Refinery).

Ainsi, le projet de Shell à la raffinerie de Rhineland a pu bénéficier en octobre 2021 d’une subvention de 32 millions d’euros (soit 20 % du coût total) de la part de la Commission européenne dans le but de « produire de l’hydrogène vert pour décarboner le raffinage » (sic)...

D’autres projets qui n’ont pas encore vu démarrer la constructions des installations ne font que renforcer ce constat. Proche de Marseille, le projet H2V Fos devrait démarrer en 2026. Il prévoit de livrer 84 000 tonnes d’hydrogène principalement à la raffinerie d’Esso et de Petroineos situées non loin. En Normandie, le projet « Normand’Hy » porté par Air Liquide et par une subvention de 190 millions d’euros de l’État, devrait réserver d’ici 2025 la moitié de sa production d’hydrogène (15 000 tonnes sur 30 000) à la raffinerie de Totalenergies présente dans la région…

Vous commencez donc à deviner le risque qui pointe à l’horizon : l’hydrogène pourrait effectivement contribuer à la « mobilité du futur », mais dans un futur bien éloigné des contes de fées qui nous promettent la transition aisée vers un monde décarboné...

Commentaire