Bruno Le Maire a tiré un bilan élogieux de sa propre action économique en début de semaine et a annoncé un nouveau tour de vis budgétaire. Mais la situation de l’économie française n’est guère réjouissante, et celle des ménages modestes se révèle préoccupante.

Romaric Godin

C’est un récit que le nouveau gouvernement ne manquera pas d’emprunter à l’ancien : grâce aux réformes voulues par Emmanuel Macron, l’économie française se porterait bien, et bien mieux qu’auparavant. Lors de la présentation de ses vœux aux acteurs économiques le 8 janvier, Bruno Le Maire, le ministre de l’économie et des finances, a très lourdement insisté sur ce point en déclarant : « Les choix que nous avons fait depuis 2017 avec le président de la République ont été les bons. »

Et pour appuyer cette belle idée, les services de Bercy se sont empressés de transmettre à la communauté des journalistes économiques un prospectus contenant « des chiffres clés de l’économie française » afin de mesurer les succès de la politique macroniste.

Ces données mêlent des comparaisons soigneusement choisies (le Royaume-Uni est parfois inclus, parfois non, l’Espagne et les États-Unis sont systématiquement exclus de la comparaison), des évolutions temporelles discutables (l’évolution des prix alimentaires n’est donnée qu’à partir de son point haut) et des données peu pertinentes (comme celle des créations d’entreprise ou de l’« attractivité »).

Agrandir l’image : Illustration 1Bruno Le Maire lors présente ses vœux aux acteurs économiques, le 8 janvier 2024, au ministère de l'économie (Paris). © Photo Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP

Une croissance faible et affaiblie

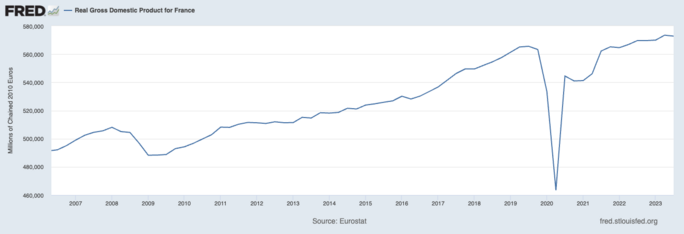

En réalité, le bilan économique global du macronisme n’est pas bon. Et la situation présente est très loin d’être réjouissante. Pour commencer, Bercy présente une croissance du PIB supérieure en France aux grandes économies européennes (Allemagne, Italie et Royaume-Uni entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2023). C’est bien sûr le cas, le PIB français a progressé de 6,7 % sur cette période contre (environ) 4 % pour l’Allemagne, 5 % pour l’Italie et 6 % pour le Royaume-Uni.

Mais ce type de comparaison ne dit rien sur l’état de l’économie française. Il est possible, et c’est d’ailleurs bien le cas, que les économies choisies aillent fort mal, plus mal que la France, mais cela ne signifie pas que l’économie française soit florissante. La crise profonde du modèle économique allemand peut ainsi donner une impression de prospérité un peu trompeuse pour ses voisins.

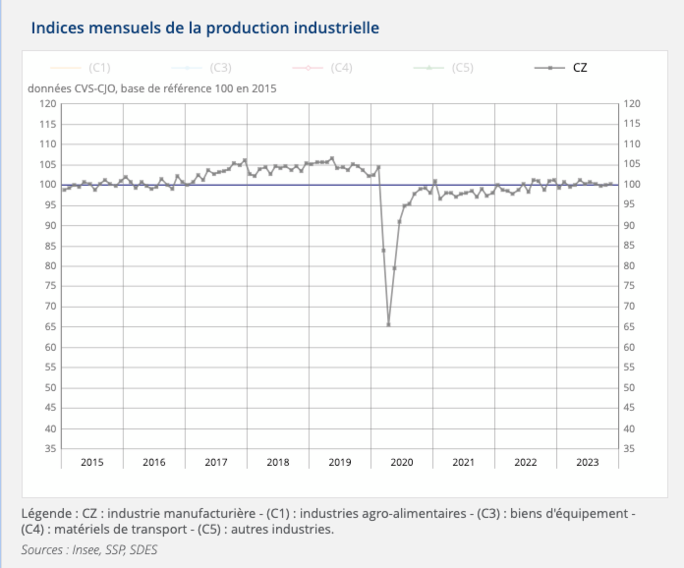

D’autant que la crise manufacturière mondiale frappe davantage les pays encore industrialisés (Italie, Allemagne) que ceux qui ont basculé dans une économie tertiarisée (France, Royaume-Uni). Or cette idée va à l’encontre du discours de réindustrialisation du gouvernement.

Agrandir l’image : Illustration 2Évolution du PIB réel français. © FRED Réserve fédérale de Saint-Louis

Bref, cette comparaison doit être complétée par une vision absolue et historique de la croissance française. Or, de ce point de vue, le bilan est des plus ternes. La performance revendiquée par Bercy place la croissance moyenne annuelle de la France à 1,03 %, soit en deçà du niveau de la croissance potentielle estimée en 2017 qui était de 1,25 %. C’est, par ailleurs, un niveau historiquement bas.

Le niveau de la croissance française est d’ailleurs bien en deçà de plusieurs tendances historiques. Si l’on prend la tendance de la période de croissance qui va du début 2002 à la mi-2008, on constate que la croissance française est ainsi à un niveau inférieur de 12,4 % à celui qui aurait été le produit de la poursuite de cette tendance.

On constate aussi que la croissance française a perdu sa dynamique par rapport à la croissance d’avant la crise sanitaire. Au troisième trimestre de 2023, le niveau de PIB de la France était encore inférieur de 3,1 % à ce qu’il aurait été si la tendance de croissance de la période 2009-2019 s’était poursuivie.

La croissance française est donc intrinsèquement faible, et elle s’affaiblit historiquement. La politique macroniste n’a pas réussi à modifier cette tendance. D’autant que ces chiffres globaux de la croissance ne disent rien de sa répartition et du bien-être de la population.

La crise du niveau de vie

Le prix à payer pour obtenir cette médiocre croissance en termes de perte de droits pour les travailleurs et d’inégalités est en effet élevé. C’est ce qu’a révélé l’épisode inflationniste qui a débuté en 2021. Là encore, les communicants de Bercy préfèrent se concentrer sur les comparaisons avec les pays européens pour montrer que l’inflation aurait été relativement faible en France. Mais la joie de voir ses voisins dans une situation plus dramatique, ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, est un plaisir fugace qui n’efface pas la détérioration de la situation réelle de la majorité des Français.

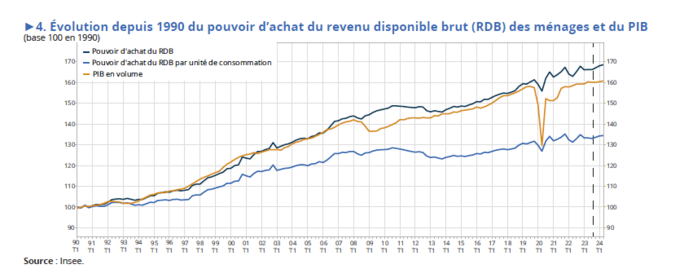

Au reste, dans ce livret, Bercy prend soin de mesurer l’évolution du pouvoir d’achat à partir de 2019, effaçant ainsi l’impact direct de la période inflationniste par les évolutions précédentes. La mesure évite aussi de prendre en compte la taille des ménages, c’est-à-dire le pouvoir d’achat par unité de consommation, qui donne une vision plus réaliste de l’évolution des revenus.

Sur les deux années 2022 et 2023 qui ont connu une accélération de l’inflation, et en acceptant le rebond du dernier trimestre prévu par l’Insee dans sa dernière note de conjoncture, on constate que le pouvoir d’achat par unité de consommation a reculé de 0,1 % sur la période. Cet indicateur a affiché quatre trimestres de baisse sur huit.

Document transmis à la presse par Bercy le 8 janvier 2023.

Surtout, cet indicateur est global, il prend en compte l’évolution non pas des salaires, mais de la masse salariale et intègre également les revenus du patrimoine. Il traduit donc imparfaitement la situation des travailleurs individuels, du privé comme du public.

On constate ainsi que le salaire moyen brut, tel que le mesure la Dares, la division statistique du ministère du travail, a reculé en valeur réelle entre le deuxième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023. Cette baisse a atteint en glissement annuel jusqu’à 2,9 % au deuxième trimestre 2022 et, au troisième trimestre 2023, la baisse était encore de 0,6 %.

Cette baisse réelle des salaires du privé, qui se retrouve aussi dans la fonction publique où la revalorisation du point d’indice a toujours été inférieure à l’inflation, a conduit à une baisse du niveau de vie durable. En clair, le décrochage entre les prix et les salaires s’est cumulé au fil des mois pour conduire à un écart durable entre le niveau des prix et celui des rémunérations.

Agrandir l’image : Illustration 4Évolution du revenu disponible brut des ménages, total et par unité de consommation, et du PIB en France. © Insee

Le chiffre global du pouvoir d’achat de l’Insee ne rend pas parfaitement compte de cette situation parce qu’il raisonne en masse salariale, donc en prenant en compte les créations d’emplois. Mais une fois l’emploi occupé, le niveau de vie commence à se détériorer pour le salarié. En d’autres termes, derrière les grands discours sur le travail du gouvernement Borne et du nouveau premier ministre, Gabriel Attal, lors de sa prise de fonctions le 9 janvier, il y a une réalité : le travail paie de moins en moins. La croissance est faible, mais elle n’est pas au bénéfice des travailleurs.

Le niveau d’inégalité au plus haut

On notera cependant que, pour 2023, la situation est si critique que même les chiffres de l’Insee traduisent cette baisse du niveau de vie. L’évolution de la masse salariale réelle recule ainsi de 0,9 %. Le rebond global du pouvoir d’achat de 0,3 % par unité de consommation est donc uniquement à mettre au crédit de la dynamique des revenus du patrimoine qui progressent de 15,9 % en termes nominaux et de 8,4 % en termes réels. Derrière les satisfecit en graphiques de Bercy, il y a avant tout cette croissance des revenus du patrimoine qui était déjà forte avant 2020 grâce aux mesures de défiscalisation prises en 2018.

Comme le capital est évidemment détenu par les plus riches, il y a une croissance nette des inégalités. Les chiffres sur les dernières années ne sont pas encore connus, mais ce mouvement arrive sur une situation déjà préoccupante : l’Insee a récemment publié un document qui confirme une hausse de la pauvreté et des inégalités en 2021.

Le niveau d’inégalité mesuré par l’indice de Gini est ainsi au plus haut depuis la crise de 2012. Quant au taux de pauvreté mesuré par des revenus inférieurs à 60 % de la médiane, il atteint 14,5 % contre 13,8 % en 2017. Si l’on en croit la plupart des associations, la pauvreté est clairement en progression avec l’épisode inflationniste, ce qui signifie que la gestion Macron sera synonyme d’explosion de la pauvreté, bien loin des fanfaronnades graphiques de Bercy.

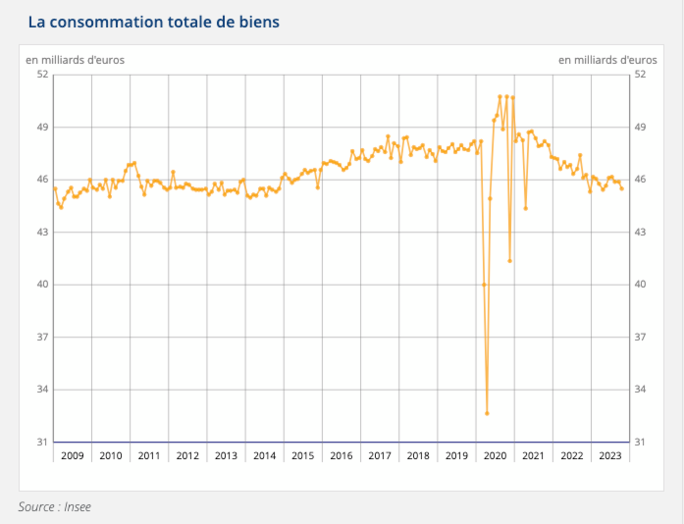

Agrandir l’image : Illustration 5La consommation totale de biens en France © Insee

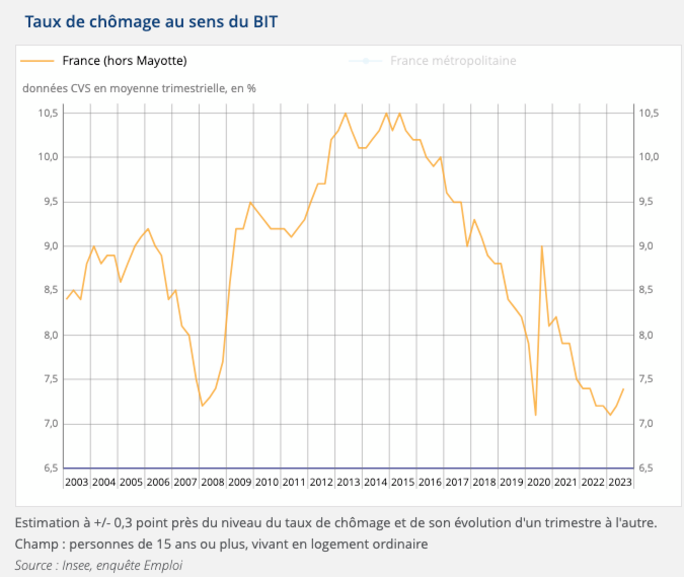

C’est là le vrai bilan des « choix » faits par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron : en affaiblissant le monde du travail par la libéralisation induite par les ordonnances travail de 2017, puis par les réformes de l’assurance-chômage, cette politique a appliqué une pression à la baisse sur les salaires qui a conduit, alors même que le taux de chômage baissait, à une chute du niveau réel des salaires. En parallèle, la défiscalisation des revenus du capital et du patrimoine a favorisé la croissance des revenus des plus riches.

Cette politique qui a consisté à laisser les salariés ajuster principalement les effets de l’inflation a évidemment des effets macroéconomiques. La consommation des ménages a marqué le pas en 2023, avec une hausse de 0,6 % contre 2,1 % en 2022. Là encore, ce chiffre global ne rend pas compte de la réalité pour les ménages, notamment les plus pauvres, dont la structure de consommation et les dépenses contraintes ne sont pas les mêmes.

Mais il y a des signes qui ne sauraient tromper. La consommation en biens était en octobre 2023 au niveau d’octobre 2014 (si l’on exclut la période de la crise sanitaire). Elle est en recul de 7,78 % depuis juin 2021. Autrement dit, il semble que les ménages aient dû faire des choix, au profit de dépenses contraintes en hausse : loyers (qui ont augmenté sur un an de plus de 6 %), assurances diverses, abonnements forfaitaires, etc.

L’effet de cette situation sur la confiance des ménages est là aussi évident. Dans la dernière livraison de décembre 2023, cette confiance est à 11 % sous sa moyenne de long terme et a passé plusieurs mois à des niveaux proches de ceux de la crise de 2012-2015. Le jugement sur le niveau de vie passé est terrible : il est plus négatif qu’après la crise de 2008…

Commentaire