La Banque mondiale a dû reconnaître que le rattrapage entre les pays à revenus moyens et les pays occidentaux marquait le pas. Les crises sociales et politiques de cet été confirment la défaillance du modèle de développement dominant.

Romaric Godin

Bangladesh, Kenya, Nigeria, Thaïlande… les crises sociales et politiques des pays dits « émergents » ont émaillé l’actualité de l’été. Plus globalement, depuis 2019, les tensions internes ou géopolitiques semblent se multiplier dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « Sud global ». Progressivement, les promesses de développement des années 1990 et 2000, quand beaucoup croyaient à la « mondialisation heureuse », semblent devenir de plus en plus difficiles à tenir.

Le phénomène avait déjà été mis en avant au printemps 2024 par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) qui avait souligné une inversion de tendance depuis une décennie : les inégalités entre pays riches et pays pauvres se creusent à nouveau.

Cette fois, c’est la Banque mondiale, temple du consensus de Washington et des politiques néolibérales, qui doit reconnaître dans son dernier Rapport sur le développement mondial, paru début août 2024, que les pays « à revenus moyens » sont plus que jamais pris dans un piège qui limite leurs capacités à rejoindre les pays du Nord.

Agrandir l’image : Illustration 1Manifestation contre les difficultés économiques à Lagos (Nigeria), le 5 août 2024. © Photo Sunday Alamba / Ap via Sipa

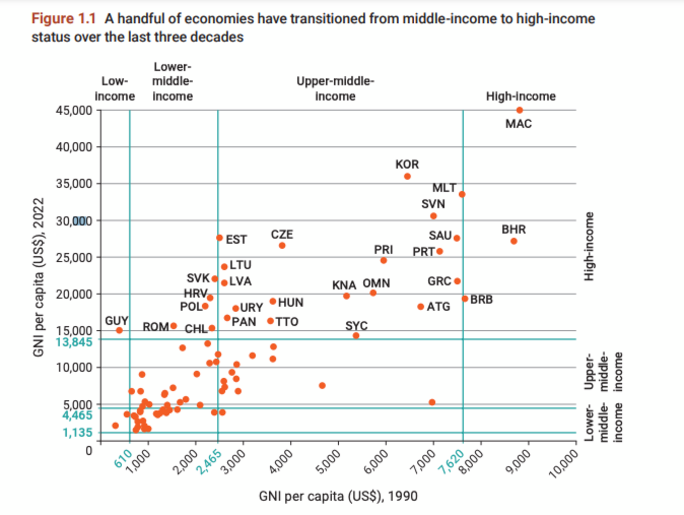

Agrandir l’image : Illustration 1Manifestation contre les difficultés économiques à Lagos (Nigeria), le 5 août 2024. © Photo Sunday Alamba / Ap via SipaCette catégorie, très large et assez discutable dans son unité, regroupe l’ensemble des pays dont le revenu brut intérieur (RIB) par habitant est compris entre 1 135 et 13 845 dollars états-uniens (en prenant une moyenne de trois ans des taux de change) : pas moins de cent huit pays, qui représentent 75,4 % de la population mondiale et 38,6 % du PIB planétaire.

L’importance de ce groupe, qui a doublé de volume depuis la fin des années 1970, semble confirmer un fait clairement énoncé par l’institution de Washington : « Il est plus facile d’entrer dans cette catégorie que d’en sortir. » Ce qui suggère que ces pays vont avoir le plus grand mal à rejoindre la catégorie des hauts revenus, alors même qu’il s’agit d’un des objectifs fixés par la plupart de leurs gouvernements.

Le piège du revenu moyen

Pékin entend ainsi faire entrer la Chine dans le club des hauts revenus en 2035. L’Inde et l’Indonésie en ont fait un but pour fêter les centenaires de leurs indépendances, respectivement en 2047 et 2045. Le Vietnam s’est fixé la date de 2045 pour y parvenir, et l’Afrique du Sud l’espère dès 2030. Mais tout cela semble très largement chimérique.

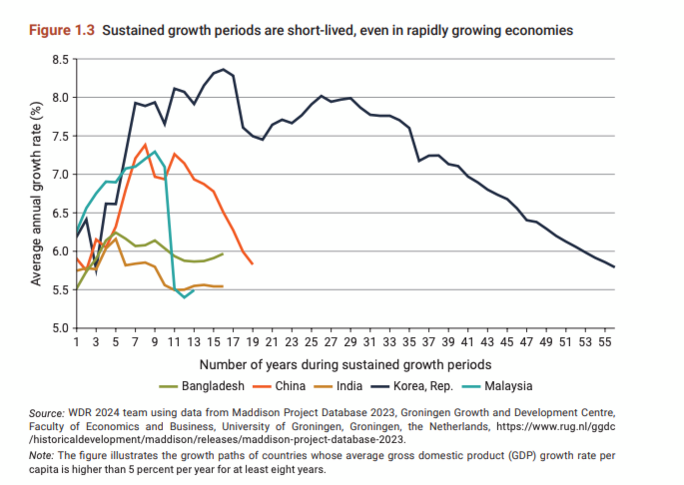

En réalité, la croissance économique de ces pays ne cesse de ralentir. Elle est passée de 5 % de moyenne annuelle dans les années 2000 à 3,5 % dans la décennie suivante. Et la situation ne présente aucun signe d’amélioration rapide. La fragmentation du commerce mondial, les changements démographiques et les tensions géopolitiques n’aident pas, mais en réalité, le mouvement est plus structurel que conjoncturel.

Agrandir l’image : Illustration 2Trajectoire de croissance de plusieurs pays à revenus moyens. © Banque Mondiale

La modélisation de croissance à long terme de la Banque mondiale la conduit à conclure que « la plupart des pays à revenus moyens sont susceptibles de connaître des ralentissements significatifs de leur croissance entre 2024 et 2100 ». Dès lors, il semble inévitable que cette croissance soit insuffisante pour combler le fossé avec les pays du Nord, en dépit du faible dynamisme de ces économies.

Dès 2007, la Banque mondiale mettait en avant ce « piège du revenu moyen ». En moyenne, l’expansion de ces pays semble connaître un coup d’arrêt lorsqu’ils atteignent un RIB par habitant proche de 11 % de celui des États-Unis, soit aujourd’hui environ 8 000 dollars par habitant.

Depuis 1990, trente-quatre pays ont franchi ce seuil, soit en moyenne un par an. Mais ils ne comptent que 250 millions de personnes, soit 3 % de la population mondiale. Il s’agit donc de l’exception plutôt que de la règle. Les chiffres sont d’ailleurs gonflés par deux phénomènes.

D’abord, la présence de pays peu peuplés, souvent hyperspécialisés, où il est plus aisé de faire gonfler le ratio par la croissance d’une seule activité : par exemple, les casinos à Macao, la finance au Panama ou le tourisme aux Seychelles. On compte une bonne dizaine de ces pays dans la liste.

Agrandir l’image : Illustration 3Évolution du revenu national brut par habitant entre 1990 et 2022, pour les nouveaux pays à hauts revenus. © Banque Mondiale

La plupart des autres pays à avoir franchi le seuil sont des pays de l’Union européenne qui ont bénéficié des politiques de convergence et de l’intégration dans un marché de pays à hauts revenus.

En dehors de ces deux groupes, très peu de pays ont été capables de franchir l’obstacle : l’Uruguay, le Chili, l’Arabie saoudite et la Corée du Sud. Aucun pays africain ou d’Asie du Sud-Est n’a pu passer dans la catégorie des hauts revenus.

Par ailleurs, la majorité de ces trente-quatre pays reste encore à un niveau inférieur à 30 % de celui des États-unis, ce qui nous ramène à la question de la définition des « revenus moyens ». Il est possible que, dans certains contextes, le piège du revenu moyen se situe plus haut que ne l’estime la Banque mondiale, qui utilise un critère mondial. Ce pourrait être le cas de certains pays d’Europe centrale, par exemple.

Les causes du piège

Comment expliquer cette relative stagnation et cette incapacité à converger de la plupart des économies émergentes ? La Banque mondiale se livre à des contorsions théoriques qui ne peuvent que laisser sceptique. Outre les explications conjoncturelles et les « pressions populistes » qui inciteraient les gouvernements à « ne pas réformer », l’institution évoque un « manque de sophistication » des économies à moyens revenus.

Selon elle, pour sortir du niveau de faible revenu, les pays mobilisent du capital étranger pour développer des facteurs de production : machines, infrastructures et travail. À un certain moment, ces facteurs se révèlent insuffisants pour poursuivre le développement, et les « perspectives de croissance dépendent de la capacité du pays à faire émerger la sophistication dans ses procédés de production ».

L’analyse de la Banque mondiale est typiquement néoschumpétérienne et se revendique comme telle. Elle reprend le discours à la mode en Occident dans les années 1990 de l’« économie de la connaissance », où l’innovation permettrait de soutenir l’expansion. Pour sortir du piège du revenu moyen, il convient donc d’importer d’abord les technologies nouvelles puis de créer un climat des affaires favorable à l’innovation pour permettre un nouveau décollage. Le rapport n’a pour fonction que de défendre ce point de vue, qui semble cependant assez fragile.

Car plusieurs éléments ne fonctionnent pas dans cette logique. D’abord, parce que c’est désormais la stratégie de nombreux pays à revenus moyens. On pense bien sûr à la Chine, qui a basé toute sa croissance sur le développement technologique, mais aussi à des pays comme l’Indonésie, l’Inde, l’Afrique du Sud ou encore le Kenya. Comment expliquer que les perspectives de croissance ne s’y améliorent pas, alors que les activités technologiques s’y développent ?

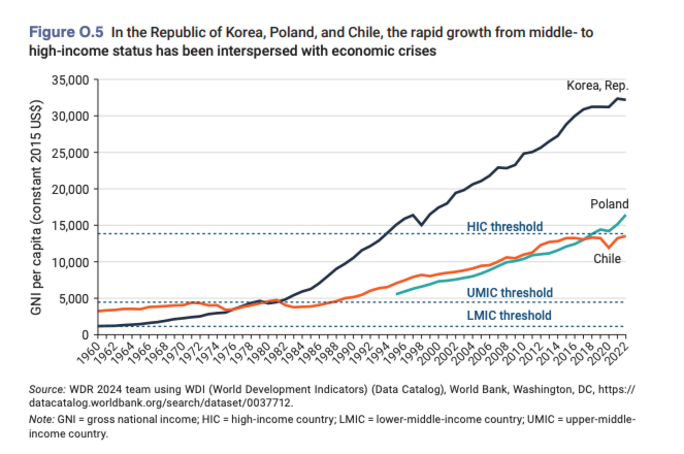

La réponse c’est que ces activités sont, en réalité, un piètre soutien à la croissance. La stratégie néoschumpétérienne n’a pas empêché le ralentissement de la croissance dans les pays avancés. Certes, la Banque mondiale peut s’appuyer sur le cas de la Corée du Sud, qualifiée de « superstar de la croissance », mais c’est oublier un peu rapidement que ce développement sud-coréen est à la fois relativement isolé (on pourrait citer également le cas assez proche de Taïwan) et très hautement dépendant du contexte géopolitique qui a favorisé les investissements états-uniens et d’une politique active de l’État, plus que d’une stimulation de l’« entrepreneuriat ».

Pour les deux autres exemples mis en avant par le rapport, le Chili et la Pologne, on semble assez loin des prescriptions de l’institution : le Chili est devenu une économie stagnante, et la Pologne est d’abord une puissance industrielle financée fortement par les délocalisations des entreprises allemandes.

Commentaire