Pour Alain Gresh, spécialiste du Proche-Orient, la France s’est alignée, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, sur les positions américaines. Une politique reprise par Emmanuel Macron, qui effectue mardi et mercredi une visite en Israël. Entretien.

François Bougon

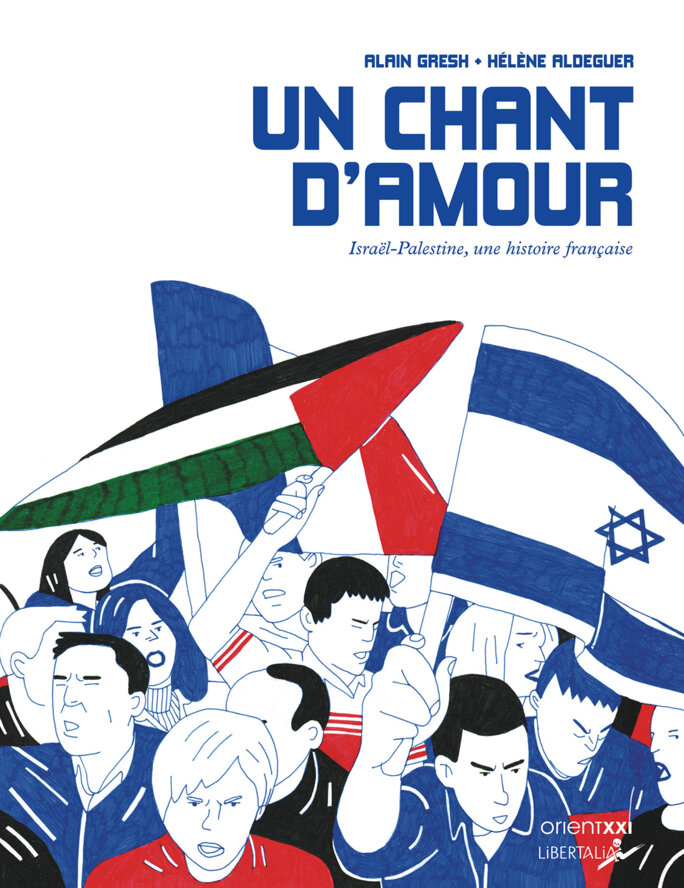

Alain Gresh, journaliste spécialiste du Proche-Orient, dirige le site Orient XXI. Il est l’auteur du récit graphique Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française avec Hélène Aldeguer, dont une nouvelle édition est publiée aux éditions Libertalia dans la collection « Orient XXI ». Du général de Gaulle à Emmanuel Macron, qui a entamé mardi 24 octobre une visite en Israël pour exprimer le soutien de la France après les attaques du Hamas, le livre retrace plus d’un demi-siècle de relations franco-israélo-palestiniennes : comment le conflit au Moyen-Orient est devenu une « passion française », et, surtout, comment Paris a joué un rôle diplomatique central avant de s’effacer progressivement à partir des accords d’Oslo en 1993.

Agrandir l’image : Illustration 1Alain Gresh en mars 2022. © Photo Ammar Abdrabbo / MOFA / DOHA FORUM/AFP

Agrandir l’image : Illustration 1Alain Gresh en mars 2022. © Photo Ammar Abdrabbo / MOFA / DOHA FORUM/AFPMediapart : Quel est le sens de ce chant d’amour que vous évoquez dans le titre ?

Alain Gresh : Au cours d’une visite en Israël de François Hollande en 2013, le premier ministre Benyamin Nétanyahou avait organisé un dîner privé, filmé et diffusé à l’insu du président français. Une artiste locale avait entonné la chanson de Mike Brant Laisse-moi t’aimer. Benyamin Nétanyahou demande alors au président français de pousser la chansonnette. Hollande s’y refuse, expliquant qu’il chante très mal mais que, s’il le pouvait, il entonnerait « un chant d’amour, un chant d’amour pour Israël et ses dirigeants ».

Pour moi, cette parole d’un président socialiste illustre la relation spéciale qui s’est établie entre la France et Israël, à tel point qu’un président socialiste peut s’exprimer de la sorte sur un des premiers ministres les plus à droite de l’histoire de son pays, un premier ministre qui refuse obstinément toute idée d’un État palestinien que pourtant Paris défend. Cela m’a semblé représentatif de l’évolution de la politique française depuis une quinzaine d’années, ce que j’appelle dans notre récit graphique « un tournant silencieux » par rapport à la politique traditionnelle de la France.

Nous y reviendrons, mais tout d’abord, pourquoi a-t-il fallu attendre le 3 mars 1982 pour voir la première visite d’un président français en Israël, État créé trente-quatre ans auparavant ?

Il faut remonter à juin 1967. À l’époque, le général de Gaulle explique qu’il condamnera le pays qui déclenchera la guerre, et il va donc condamner Israël. À partir de ce moment, la politique française est fondée sur l’idée qu’on ne peut pas avoir des relations « normales » avec Israël tant qu’il continue à occuper des territoires arabes : le Sinaï et le Golan, mais aussi la Cisjordanie et Gaza. En octobre 1973, quand les armées égyptienne et syrienne attaquent Israël, le ministre des affaires étrangères français, Michel Jobert (sous la présidence Valéry Giscard d’Estaing), déclare : « Est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression ? » On comprend que, durant toute cette période, les relations franco-israéliennes soient tendues.

François Mitterrand, lui, était plutôt philo-israélien, sensible à la culture juive, lecteur de la Bible. Il tente d’une certaine manière d’infléchir cette politique. Mais en fait, malgré un voyage effectué en mars 1982, il se retrouve face à un premier ministre, Menahem Begin, homme de droite intransigeant qui refuse de bouger. On retrouve là chez Mitterrand cette idée que l’on retrouvera par la suite chez d’autres dirigeants français, selon laquelle il suffit d’être plus « compréhensif » avec les Israéliens pour arriver à infléchir leur politique, notamment en ce qui concerne les Palestiniens.

En 1982, non seulement François Mitterrand n’obtient rien en échange de sa visite mais, quelques mois plus tard, les Israéliens déclenchent l’opération « Paix en Galilée » et envahissent le Liban, font le siège de Beyrouth et traquent Yasser Arafat.

Cependant, même s’il y a des inflexions depuis de Gaulle, la diplomatie française reste sur la même ligne : il n’est pas possible d’entretenir des relations normales avec un État qui occupe des territoires arabes et ne veut pas régler la question palestinienne. Cette ligne fondamentale de la diplomatie française changera avec l’arrivée de Sarkozy à l’Élysée en 2007.

Depuis quand la question israélo-palestinienne est-elle un enjeu de politique intérieure ?

Il faut remonter bien avant 1967. En 1947-1949, un consensus se dégage au sein de toute la classe politique française – qui peut paraître incroyable – en faveur de la création de l’État d’Israël. Des émigrés juifs partent des ports français avec le soutien du gouvernement. Cette alliance va du Parti communiste – l’Union soviétique soutient la création de l’État d’Israël – à la droite républicaine. Très peu de voix discordantes s’élèvent pour faire remarquer que des Palestiniens vivent sur place et que cette création a abouti à l’expulsion et au départ de 800 000 Palestiniens.

Au moment de la crise du canal de Suez en 1956 (les Français, les Britanniques et les Israéliens s’étaient alliés pour attaquer l’Égypte qui avait décidé de nationaliser la compagnie du canal), les clivages sont différents, puisque le Parti communiste s’oppose à cette intervention décidée par les socialistes et soutenue par la droite. Mais, en dehors du PC, le soutien à Israël est très large.

Agrandir l’image : Illustration 2Jacques Chirac avec Yasser Arafat en 2000 et Nicolas Sarkozy avec Ehud Olmert en 2005. © Photomontage Mediapart avec AFP

Mais c’est vraiment à partir de 1967 que la question va devenir une question de politique intérieure brûlante. Il y a en France à la fois une communauté juive qui s’est beaucoup renforcée avec l’arrivée des pieds-noirs d’Algérie, et une communauté musulmane importante en raison de notre passé colonial. Il y a aussi la volonté du général de Gaulle d’avoir une grande politique arabe et méditerranéenne après la fin de la guerre d’Algérie. Il entame une politique de rapprochement avec de nombreux pays arabes, comme l’Égypte et la Syrie. Cette stratégie sera poursuivie par Pompidou et Giscard d’Estaing, ses successeurs.

Pourtant, à son accession à la présidence en 1974, ce dernier (qui n’est pas issu du parti gaulliste) était vu comme pro-israélien. Mais Giscard va accepter l’ouverture d’un bureau de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Dans le livre, nous mettons en image cette anecdote : c’est devant le miroir de sa salle de bain que le premier ministre de l’époque, Jacques Chirac, apprend la décision de Giscard d’Estaing à la radio en se rasant. Il est fou de rage, hostile à l’époque à ces rapports avec l’OLP et pas du tout propalestinien.

« La seule solution réaliste »

Cette politique française se traduit dans la déclaration de Venise de juin 1980. Le président français rallie les neuf pays de la Communauté économique européenne à un texte qui fixe les bases de ce que doit être toute solution politique : le droit de tous les États de la région, dont Israël, à vivre en paix et en sécurité, le droit des Palestiniens à l’autodétermination et la nécessité de négocier avec l’OLP.

Commentaire