Les camps de réfugiés Sahraouis de Tindouf

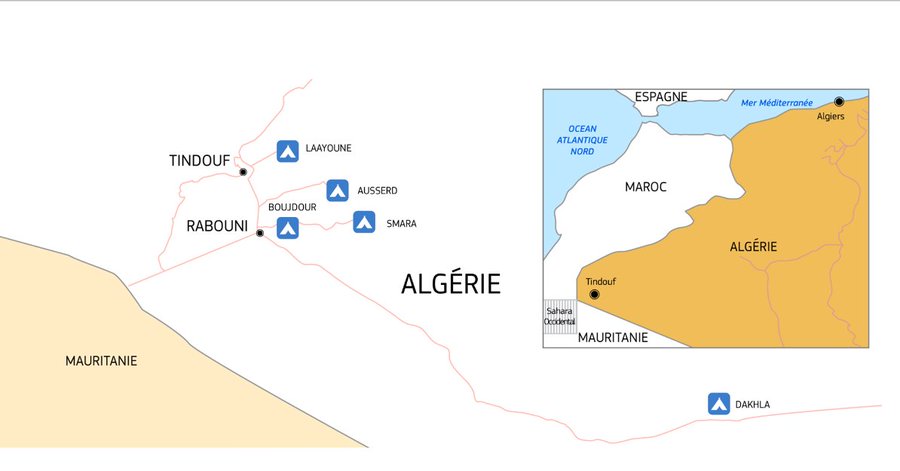

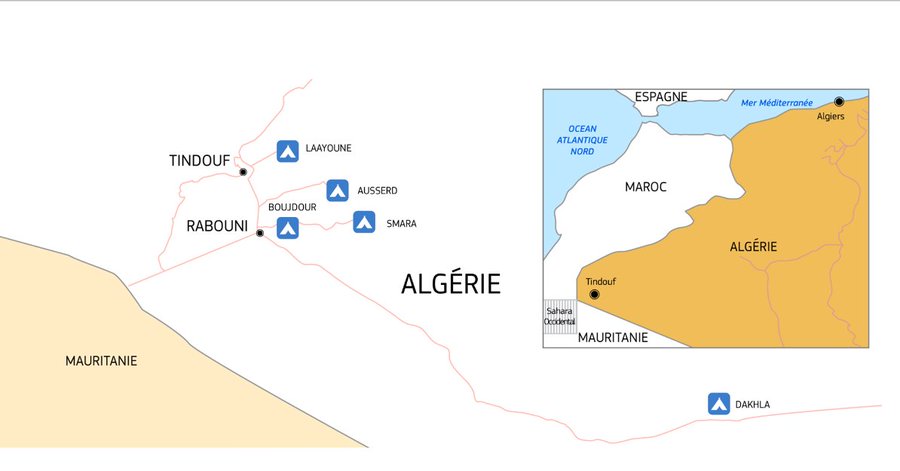

La wilaya de Tindouf, où se trouvent les camps de réfugiés, est située à l’extrême sud-ouest de l’Algérie. Excentrée du reste de l’Algérie, on ne peut y accéder qu’à

partir d’une route venant de la ville de Béchar, au nord, située à plus de 800 kilomètres.

Une route vient d’être construite récemment vers la Mauritanie, après

l’ouverture d’un poste frontière. Les camps sont situés dans un environnement aride et désertique, appelé hamada. Les conditions de vie sont donc très difficiles,

les habitations précaires : il fait près de 50 degrés l’été, l’hiver peut être froid, et les camps sont exposés aux aléas climatiques (inondations violentes, tempêtes de

sable…)

CONTEXTE DE CRÉATION DES CAMPS

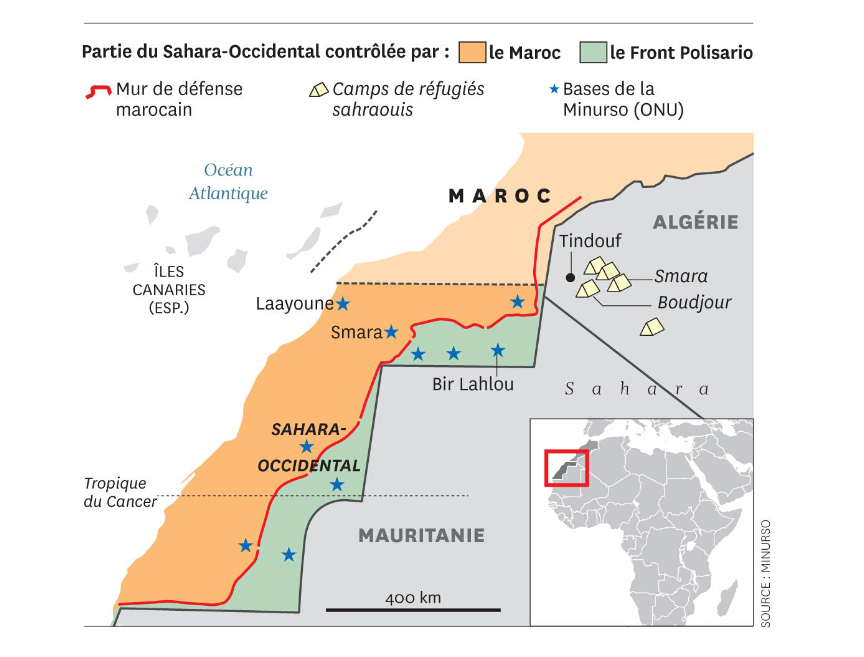

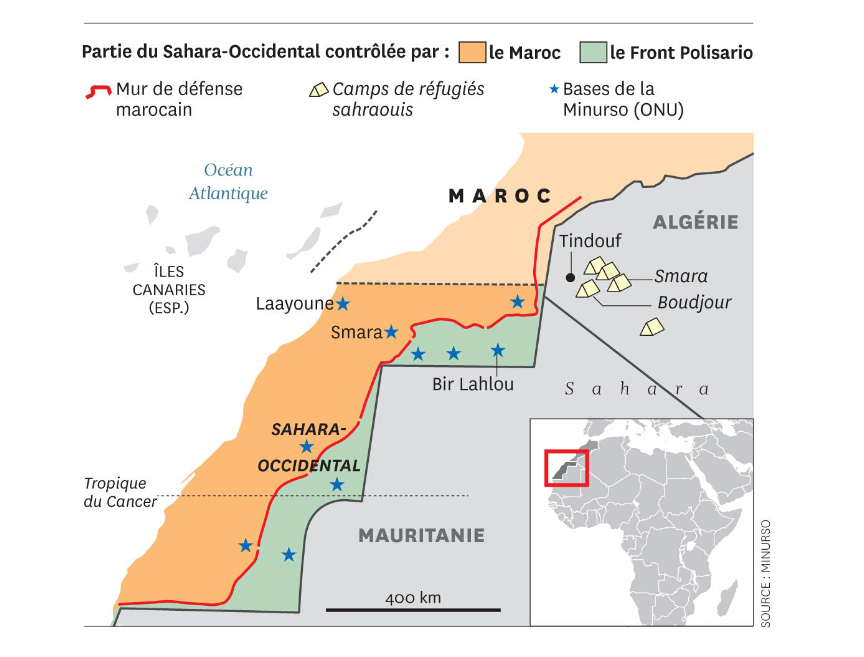

Le conflit du Sahara Occidental survient au moment de la décolonisation du Sahara espagnol, en 1975. Des mouvements nationalistes, antifascistes ou encore socialistes se développaient alors dans la région, certains revendiquant leur appartenance au peuple sahraoui, certains cherchant un ralliement au Maroc.

En 1975, l’ONU et la Cour Internationale de Justice vont être consultés, afin de déterminer l’avenir de ce territoire et de ses populations. Selon elles, les tribus nomades qui peuplent le

Sahara espagnol étaient dotées, avant la colonisation, de leur propre organisation politique et sociale. Cependant, des liens évidents et historiques existaient entre le Maroc et ce peuple sahraoui, certaines tribus ayant fait allégeance aux sultans marocains.

Mais la conclusion de ces instances internationales est claire : le droit à l’autodétermination des peuples prime sur tous les autres arguments cités par les différentes

parties (1).

Au lendemain de cette déclaration, le Maroc va pénétrer au Sahara au nom de l’unification du territoire chérifien : c’est ce que l’on va appeler la « Marche verte », où près de 350 000

Marocains vont franchir la frontière en novembre 1975 (2)

Lorsque l’Espagne va se retirer, le territoire va être partagé entre le Maroc au Nord et la Mauritanie au Sud. Les partisans nationalistes sahraouis, soutenus par l’Algérie, vont lancer

une guérilla afin de libérer ces territoires, mais le Maroc va réprimer très fortement la contestation par des bombardements, notamment au napalm, et des arrestations de masse (3). La population sahraouie va affluer vers Tindouf, à la frontière algérienne, à partir de 1976.

Cela fait donc plus de quarante ans qu’une partie de la population sahraouie se trouve dans les camps de réfugiés au sud de l’Algérie.

(12) Etude du HCR, 2018

Ces chiffres sont issues d'une étude du UNHCR réalisée en 2018. Cependant, ces chiffres sont approximatifs: ils n'englobent pas les camps de

Rabouni (administratifs, même si des personnes y résident de plus en plus) et du 27 février (non formel). Par ailleurs, il faut aussi prendre en

compte les mouvements de population: de nombreux réfugiés sahraouis se rendent régulièrement en Mauritanie, en Espagne ou en Europe

tout en revenant saisonnièrement dans les camps.

O B S E R V A T O I R E D E S C A M P S D E R É F U G I É S

Source : ICI

La wilaya de Tindouf, où se trouvent les camps de réfugiés, est située à l’extrême sud-ouest de l’Algérie. Excentrée du reste de l’Algérie, on ne peut y accéder qu’à

partir d’une route venant de la ville de Béchar, au nord, située à plus de 800 kilomètres.

Une route vient d’être construite récemment vers la Mauritanie, après

l’ouverture d’un poste frontière. Les camps sont situés dans un environnement aride et désertique, appelé hamada. Les conditions de vie sont donc très difficiles,

les habitations précaires : il fait près de 50 degrés l’été, l’hiver peut être froid, et les camps sont exposés aux aléas climatiques (inondations violentes, tempêtes de

sable…)

CONTEXTE DE CRÉATION DES CAMPS

Le conflit du Sahara Occidental survient au moment de la décolonisation du Sahara espagnol, en 1975. Des mouvements nationalistes, antifascistes ou encore socialistes se développaient alors dans la région, certains revendiquant leur appartenance au peuple sahraoui, certains cherchant un ralliement au Maroc.

En 1975, l’ONU et la Cour Internationale de Justice vont être consultés, afin de déterminer l’avenir de ce territoire et de ses populations. Selon elles, les tribus nomades qui peuplent le

Sahara espagnol étaient dotées, avant la colonisation, de leur propre organisation politique et sociale. Cependant, des liens évidents et historiques existaient entre le Maroc et ce peuple sahraoui, certaines tribus ayant fait allégeance aux sultans marocains.

Mais la conclusion de ces instances internationales est claire : le droit à l’autodétermination des peuples prime sur tous les autres arguments cités par les différentes

parties (1).

Au lendemain de cette déclaration, le Maroc va pénétrer au Sahara au nom de l’unification du territoire chérifien : c’est ce que l’on va appeler la « Marche verte », où près de 350 000

Marocains vont franchir la frontière en novembre 1975 (2)

Lorsque l’Espagne va se retirer, le territoire va être partagé entre le Maroc au Nord et la Mauritanie au Sud. Les partisans nationalistes sahraouis, soutenus par l’Algérie, vont lancer

une guérilla afin de libérer ces territoires, mais le Maroc va réprimer très fortement la contestation par des bombardements, notamment au napalm, et des arrestations de masse (3). La population sahraouie va affluer vers Tindouf, à la frontière algérienne, à partir de 1976.

Cela fait donc plus de quarante ans qu’une partie de la population sahraouie se trouve dans les camps de réfugiés au sud de l’Algérie.

(12) Etude du HCR, 2018

Ces chiffres sont issues d'une étude du UNHCR réalisée en 2018. Cependant, ces chiffres sont approximatifs: ils n'englobent pas les camps de

Rabouni (administratifs, même si des personnes y résident de plus en plus) et du 27 février (non formel). Par ailleurs, il faut aussi prendre en

compte les mouvements de population: de nombreux réfugiés sahraouis se rendent régulièrement en Mauritanie, en Espagne ou en Europe

tout en revenant saisonnièrement dans les camps.

O B S E R V A T O I R E D E S C A M P S D E R É F U G I É S

Source : ICI

Commentaire