INTERVIEW. Le prophète de l’islam est scruté par 50 chercheurs internationaux dans « Le Mahomet des historiens », un ouvrage codirigé par Mohammad Ali Amir-Moezzi.

Propos recueillis par Jérôme Cordelier

Enluminure de 1436 montrant Mahomet conduit par l’archange Gabriel à la rencontre des âmes des prophètes Noé et Idris. © BNF, Fonds Turc/MAXppp

Cinquante spécialistes internationaux de l'islam, 2 000 pages et un cahier d'illustrations somptueux rassemblés dans un beau coffret… C'est une somme consacrée à Mahomet que proposent les éditions du Cerf, sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi et John Tolan, et dont Le Point a la primeur.

Cet ouvrage, Le Mahomet des historiens, est un événement. Pour la première fois en français, un collectif de chercheurs parmi les plus pointus étudie de façon scientifique la figure du prophète de l'islam, son message, son action, son rayonnement, ses représentations, ses disciples… Les sources sont décortiquées. Les traditions arabe, africaine, persane, indonésienne… sont explorées. Les littératures sont analysées. Mythes et légendes sont passés au crible.

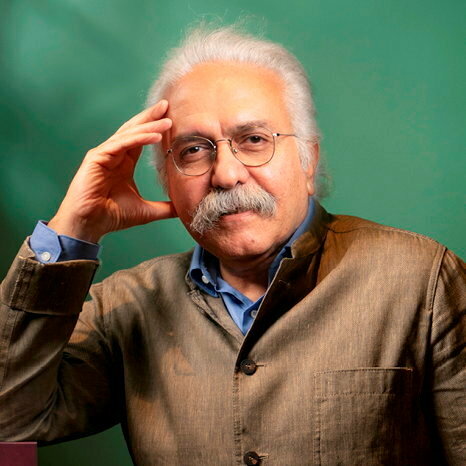

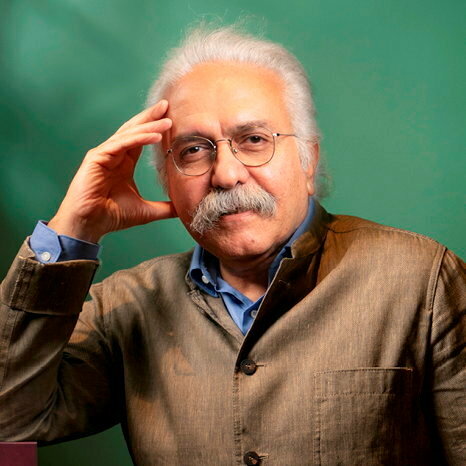

Cette œuvre mosaïque fait suite au Coran des historiens, publié en 2019 et comprenant plus de 3 000 pages, devenu une référence aujourd'hui. Deux projets portés par Mohammad Ali Amir-Moezzi. Né en 1956 à Téhéran dans une famille francophone, arrivé en France pour ses études universitaires en 1974, professeur des universités, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, l'homme est un grand spécialiste de l'islam chiite et de l'histoire de la rédaction du Coran. Entretien sur Mahomet, entre mythe et réalité.

Mohammad Ali Amir-Moezzi, historien, spécialiste de l’islam chiite.

Le Point : Peut-on aujourd'hui étudier Mahomet scientifiquement ?

Mohammad Ali Amir-Moezzi : Selon le point de vue des historiens, en Occident, oui. L'Occident a développé une étude distanciée, critique, des choses de la foi, y compris des écritures et des figures saintes, ce qui a pris plusieurs siècles. Les pays musulmans n'ont pas connu la même histoire. Et donc il y a toujours cette crainte, éprouvée par la plupart des musulmans, qu'une étude historique et scientifique puisse menacer leur foi en introduisant justement la relativisation historique.

À LIRE AUSSI « L'islam a besoin d'un courant réformateur sincère pour évoluer »

Que savons-nous de Mahomet ?

Tout dépend du point de vue que nous adoptons : celui des musulmans ou celui de l'historien moderne. Pour le musulman, Mahomet est le prophète et le saint par excellence de sa religion. Il a vécu vers les VIe et VIIe siècles de notre ère en Arabie occidentale et il a reçu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, la révélation divine, laquelle a été mise par écrit, ce qui a donné le Coran.

Selon la tradition, on a pu établir tardivement, deux siècles à peu près après la mort du Prophète, une sorte de biographie officielle qui contient pratiquement tous les détails de sa vie. Ce qui a fait dire à Ernest Renan, à la fin du XIXe siècle, que, parmi tous les prophètes, Mahomet est le seul qui soit vraiment historique.

Aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien. Ce que l'historien moderne peut savoir, de manière assez certaine, sur la vie de Mahomet ne dépasserait pas une page. La biographie officielle a été précédée d'autres écrits biographiques, où les contradictions sont légion, y compris sur les données les plus basiques : la date de sa naissance, de sa mort, de l'hégire, le nombre de ses enfants, de ses épouses, ses traits de caractère…

Ces « biographies » ont été écrites par des auteurs appartenant à des factions rivales, qui disent donc tout et son contraire. Nous savons que Mahomet a existé, entre le VIe et le VIIe siècle, en Arabie. Les sources non arabes et non islamiques contemporaines ou légèrement postérieures, surtout syriaques ou hébraïques, parlent de lui comme d'un prophète qui vient annoncer la fin du monde. Il a probablement essayé de conquérir Jérusalem, mais il n'a pas réussi et il est mort. C'est pratiquement tout ce que l'on peut dire.

Vous affirmez que la vie de Mahomet tient sur une page. Mais votre ouvrage en compte 2 000…

Pour l'historien, sa biographie se résume à peu de chose. Mais, dans l'histoire des religions, parfois la figure d'un homme saint est beaucoup plus importante que celle de son personnage historique. Prenons l'exemple d'Abraham. Que connaît-on de lui ? Rien. Mais regardez ce qu'il représente dans le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ce qui nous intéresse dans Le Mahomet des historiens, ce sont les différentes représentations du Prophète, sa figure ou ses figures, à travers les différents domaines, les différentes cultures, les différents islams, du Coran au cinéma.

À LIRE AUSSI Guillaume Dye : « Le Coran est un texte lié à l'Antiquité tardive »

La figure de Mahomet varie-t-elle selon les traditions et les cultures islamiques ?

Il y a bien sûr beaucoup de traits communs, mais elle absorbe aussi des éléments issus des différentes cultures, indonésienne, africaine, turque, etc. Soulignons également que les représentations du Prophète varient dans la mystique, la philosophie, le droit, la théologie, l'art… Cependant, il reste toujours un horizon spirituel pour tous.

Dans l'art, il n'est pas interdit de le représenter ?

C'est une fausse idée. Parmi les diverses écoles juridiques de l'islam, certaines ont interdit la représentation humaine, mais ce n'est pas le cas de toutes. Beaucoup d'écoles ont non seulement permis, mais ont même commandé des manuscrits où l'on retrouve les représentations du Prophète. Par exemple, dans l'islam turco-persan à partir du Moyen Âge, nous avons énormément de représentations du Prophète, même parfois sans voile.

Cette fausse idée de l'interdiction totale de la représentation a été développée récemment, surtout avec l'islam politique ou le salafisme. Dans le livre, nous consacrons un long chapitre à l'art classique et un cahier d'illustrations où l'on voit représenté le Prophète. Dans le chiisme, l'iconographie est extrêmement riche. Il suffit de se balader en terre chiite pour voir énormément de portraits de saints.

Sunnisme et chiisme ont-ils des approches différentes de Mahomet ?

Dans le chiisme, le prophète est une figure théophanique, c'est-à-dire quelqu'un qui manifeste à travers son être et son enseignement les attributs divins. C'est un être qui peut être considéré comme un « homme divin ». C'est également le cas dans la mystique sunnite, qui parle très souvent de la « lumière de Mahomet ».

Le point important est la manière dont le Prophète transmet cette lumière spirituelle. Dans le chiisme, elle est transmise à travers ceux qu'on appelle des imams, les guides spirituels, à commencer par Ali, le gendre de Mahomet. Dans le sunnisme orthodoxe, cette lumière est transmise surtout à travers le Coran. Si je voulais résumer, je dirais que le sunnisme serait l'islam d'un « Dieu fait livre », alors que, dans le chiisme, on a affaire à l'islam d'un « Dieu fait homme » à travers les figures du prophète et de l'imam.

Avec quelles conséquences sur la pratique politique ?

Les pratiques politiques dépendent des époques et des lieux, mais on rencontre le phénomène universel de l'instrumentalisation politique du religieux, qui a peu de choses à voir avec le contenu des religions et leurs figures saintes.

Propos recueillis par Jérôme Cordelier

Enluminure de 1436 montrant Mahomet conduit par l’archange Gabriel à la rencontre des âmes des prophètes Noé et Idris. © BNF, Fonds Turc/MAXppp

Cinquante spécialistes internationaux de l'islam, 2 000 pages et un cahier d'illustrations somptueux rassemblés dans un beau coffret… C'est une somme consacrée à Mahomet que proposent les éditions du Cerf, sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi et John Tolan, et dont Le Point a la primeur.

Cet ouvrage, Le Mahomet des historiens, est un événement. Pour la première fois en français, un collectif de chercheurs parmi les plus pointus étudie de façon scientifique la figure du prophète de l'islam, son message, son action, son rayonnement, ses représentations, ses disciples… Les sources sont décortiquées. Les traditions arabe, africaine, persane, indonésienne… sont explorées. Les littératures sont analysées. Mythes et légendes sont passés au crible.

Cette œuvre mosaïque fait suite au Coran des historiens, publié en 2019 et comprenant plus de 3 000 pages, devenu une référence aujourd'hui. Deux projets portés par Mohammad Ali Amir-Moezzi. Né en 1956 à Téhéran dans une famille francophone, arrivé en France pour ses études universitaires en 1974, professeur des universités, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, l'homme est un grand spécialiste de l'islam chiite et de l'histoire de la rédaction du Coran. Entretien sur Mahomet, entre mythe et réalité.

Mohammad Ali Amir-Moezzi, historien, spécialiste de l’islam chiite.

Le Point : Peut-on aujourd'hui étudier Mahomet scientifiquement ?

Mohammad Ali Amir-Moezzi : Selon le point de vue des historiens, en Occident, oui. L'Occident a développé une étude distanciée, critique, des choses de la foi, y compris des écritures et des figures saintes, ce qui a pris plusieurs siècles. Les pays musulmans n'ont pas connu la même histoire. Et donc il y a toujours cette crainte, éprouvée par la plupart des musulmans, qu'une étude historique et scientifique puisse menacer leur foi en introduisant justement la relativisation historique.

À LIRE AUSSI « L'islam a besoin d'un courant réformateur sincère pour évoluer »

Que savons-nous de Mahomet ?

Tout dépend du point de vue que nous adoptons : celui des musulmans ou celui de l'historien moderne. Pour le musulman, Mahomet est le prophète et le saint par excellence de sa religion. Il a vécu vers les VIe et VIIe siècles de notre ère en Arabie occidentale et il a reçu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, la révélation divine, laquelle a été mise par écrit, ce qui a donné le Coran.

Selon la tradition, on a pu établir tardivement, deux siècles à peu près après la mort du Prophète, une sorte de biographie officielle qui contient pratiquement tous les détails de sa vie. Ce qui a fait dire à Ernest Renan, à la fin du XIXe siècle, que, parmi tous les prophètes, Mahomet est le seul qui soit vraiment historique.

Les représentations du Prophète varient dans la mystique, la philosophie, le droit, la théologie, l’art...

Aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien. Ce que l'historien moderne peut savoir, de manière assez certaine, sur la vie de Mahomet ne dépasserait pas une page. La biographie officielle a été précédée d'autres écrits biographiques, où les contradictions sont légion, y compris sur les données les plus basiques : la date de sa naissance, de sa mort, de l'hégire, le nombre de ses enfants, de ses épouses, ses traits de caractère…

Ces « biographies » ont été écrites par des auteurs appartenant à des factions rivales, qui disent donc tout et son contraire. Nous savons que Mahomet a existé, entre le VIe et le VIIe siècle, en Arabie. Les sources non arabes et non islamiques contemporaines ou légèrement postérieures, surtout syriaques ou hébraïques, parlent de lui comme d'un prophète qui vient annoncer la fin du monde. Il a probablement essayé de conquérir Jérusalem, mais il n'a pas réussi et il est mort. C'est pratiquement tout ce que l'on peut dire.

Vous affirmez que la vie de Mahomet tient sur une page. Mais votre ouvrage en compte 2 000…

Pour l'historien, sa biographie se résume à peu de chose. Mais, dans l'histoire des religions, parfois la figure d'un homme saint est beaucoup plus importante que celle de son personnage historique. Prenons l'exemple d'Abraham. Que connaît-on de lui ? Rien. Mais regardez ce qu'il représente dans le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ce qui nous intéresse dans Le Mahomet des historiens, ce sont les différentes représentations du Prophète, sa figure ou ses figures, à travers les différents domaines, les différentes cultures, les différents islams, du Coran au cinéma.

À LIRE AUSSI Guillaume Dye : « Le Coran est un texte lié à l'Antiquité tardive »

La figure de Mahomet varie-t-elle selon les traditions et les cultures islamiques ?

Il y a bien sûr beaucoup de traits communs, mais elle absorbe aussi des éléments issus des différentes cultures, indonésienne, africaine, turque, etc. Soulignons également que les représentations du Prophète varient dans la mystique, la philosophie, le droit, la théologie, l'art… Cependant, il reste toujours un horizon spirituel pour tous.

Dans l'art, il n'est pas interdit de le représenter ?

C'est une fausse idée. Parmi les diverses écoles juridiques de l'islam, certaines ont interdit la représentation humaine, mais ce n'est pas le cas de toutes. Beaucoup d'écoles ont non seulement permis, mais ont même commandé des manuscrits où l'on retrouve les représentations du Prophète. Par exemple, dans l'islam turco-persan à partir du Moyen Âge, nous avons énormément de représentations du Prophète, même parfois sans voile.

Cette fausse idée de l'interdiction totale de la représentation a été développée récemment, surtout avec l'islam politique ou le salafisme. Dans le livre, nous consacrons un long chapitre à l'art classique et un cahier d'illustrations où l'on voit représenté le Prophète. Dans le chiisme, l'iconographie est extrêmement riche. Il suffit de se balader en terre chiite pour voir énormément de portraits de saints.

Sunnisme et chiisme ont-ils des approches différentes de Mahomet ?

Dans le chiisme, le prophète est une figure théophanique, c'est-à-dire quelqu'un qui manifeste à travers son être et son enseignement les attributs divins. C'est un être qui peut être considéré comme un « homme divin ». C'est également le cas dans la mystique sunnite, qui parle très souvent de la « lumière de Mahomet ».

Le point important est la manière dont le Prophète transmet cette lumière spirituelle. Dans le chiisme, elle est transmise à travers ceux qu'on appelle des imams, les guides spirituels, à commencer par Ali, le gendre de Mahomet. Dans le sunnisme orthodoxe, cette lumière est transmise surtout à travers le Coran. Si je voulais résumer, je dirais que le sunnisme serait l'islam d'un « Dieu fait livre », alors que, dans le chiisme, on a affaire à l'islam d'un « Dieu fait homme » à travers les figures du prophète et de l'imam.

Avec quelles conséquences sur la pratique politique ?

Les pratiques politiques dépendent des époques et des lieux, mais on rencontre le phénomène universel de l'instrumentalisation politique du religieux, qui a peu de choses à voir avec le contenu des religions et leurs figures saintes.

Commentaire