Le testament d’Auguste 1/2

René Naba | 09.12.11 | Paris

2001-2011: La décennie qui a signé la fin de cinq siècles d’hégémonie absolue occidentale sur le reste de la planète

«Il ne faut pas franchir l’Euphrate. Au delà de l’Euphrate, c’est le domaine des aventuriers et des bandits» Testament d’Auguste (1)

Que n’a-t-on révisé nos classiques? Décideurs, intellectuels médiatiques évolutifs, tous ces transfuges qui ont franchi l’Euphrate par leur bellicisme effréné, reniant leur conviction de jeunesse par vanité sociale, cupidité matérielle ou assujettissement communautariste.

La prophétie d’Auguste semble se réaliser. L’Afghanistan et l’Irak, les deux points noirs du XXI me siècle naissant auront été le cauchemar de l’Occident. L’Afghanistan, le Vietnam de l’Empire soviétique, est devenu à son tour le nouveau Vietnam américain, solidement quadrillé par des puissances nucléaires, la Chine, l’Inde et le Pakistan, désormais interlocuteurs majeurs de la scène internationale, alors que l’Irak, victime collatérale d’un jeu de billard pipé par George Bush Jr, relayait l’Afghanistan dans sa fonction de point de fixation des abcès du Moyen orient, le dérivatif au conflit palestinien.

1- Une stratégie cathartique

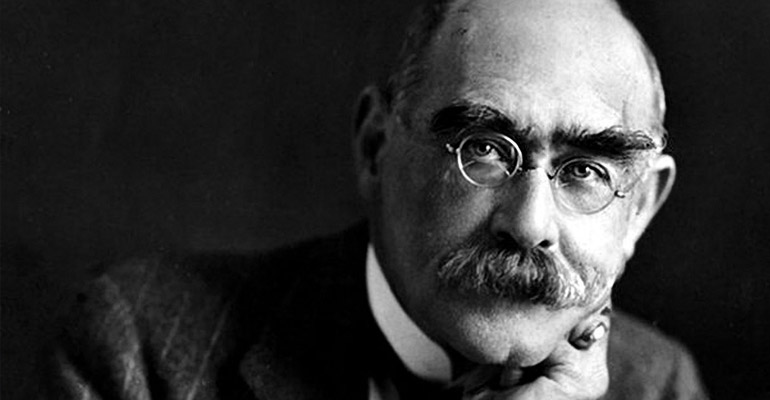

Que n’a-t-on révisé nos classiques? Particulièrement Rudyard Kipling (2), son «Fardeau de l’Homme blanc», lointaine préfiguration de la mission civilisatrice de l’Occident, et son «Grand jeu» afghan, lointain précurseur du «Grand Moyen Orient». A deux siècles de distance, en dépit des avatars, sous des vocables variés, la même permanence, un même objectif, pour une même fixation, qui mutera vers un abcès de fixation.

La stratégie cathartique initiée entre les anciens partenaires essentiels de l’époque de la guerre froide soviéto-américaine, -les islamistes de la mouvance saoudienne antisoviétique et leur parrain américain- a surtout démontré la corrosivité de l’instrumentalisation abusive de la religion comme arme du combat politique et mis à nu la cécité politique américaine. Elle a révélé la vulnérabilité de l’espace national des Etats-Unis, en même temps que l’impéritie des dirigeants arabes, la vacuité intellectuelle de leurs élites et l’inanité d’un ravalement de façade d’édifices lézardés du système politique arabe tel qu’il a fonctionné depuis l’indépendance des pays arabes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Première illustration à l’échelle planétaire des guerres asymétriques de l’ère postcommuniste (3), visant la déstructuration de l’adversaire à défaut de sa destruction, le «Mardi Noir» américain- l’implosion de bombes humaines volantes contre les symboles économiques et militaires de la puissance américaine, le Pentagone à Washington et les tours jumelles du World Trade Center de New York- a constitué la première irruption brutale en temps de paix sur le territoire d’un état occidental de crimes de masses indifférents à la qualité sociopolitique des victimes. S’il a modifié radicalement les formes du combat politico-militaire, il a tout autant constitué un acte de rupture avec l’ordre arabe ancien.

2- L’Irak huit ans après, l’hécatombe des «faiseurs de guerre».

Huit ans après, alors que la nouvelle administration démocrate de Barack Obama annonçait la fin des missions de combat de l’armée américaine en Irak, le 21 août 2010, trente cinq des principaux protagonistes occidentaux de l’intervention anglo-américaine étaient déjà passés à la trappe de l’histoire depuis la chute de Bagdad, le 8 avril 2003. L’hécatombe des «faiseurs de guerre» comporte les cinq proconsuls américains en Irak (Général Jay Garner, Paul Bremer, John Negroponte, Zalmay Khalil Zadeh, Ray Crocker) et les trois commandants en chef, (Tommy Franks, Ricardo Sanchez et John Abizaid), record mondial absolu de rotation, sans compter les dommages collatéraux.

A chaque mois, sa victime expiatoire, avec une régularité de métronome.

Le premier dans l’ordre des disparus a été le général Jay Garner, premier gouverneur militaire américain de l’Irak, relevé de son poste en mai 2003 pour avoir manqué de diplomatie, suivi trois mois plus tard, en juillet 2003, par le Général Tommy Franks, le commandant en chef du CENTCOM, le commandement central de la zone intermédiaire entre l’Europe et l’Asie, qui englobe les théâtres d’opération d’Afghanistan et d’Irak. L’homme, couvert de gloires pour avoir mené à bien ses deux guerres, a demandé sa mise à la retraite anticipée, dépité d’avoir échoué dans la stabilisation de l’Irak de l’après guerre. Deux autres généraux ont payé le prix du scandale des tortures à la prison d’Abou Ghraieb, à Bagdad: le général Janis Kirkpatrick, une femme, responsable en chef des prisons, qui a supervisé les tortures, ainsi que le général Ricardo Sanchez, commandant opérationnel pour l’Irak, qui a demandé sa mutation vers l’Allemagne, de crainte de servir de fusible pour les bavures américaines. Sanchez a quitté son poste en Août 2004, un mois après le départ anticipé de Paul Bremer. Le 3me commandant en chef, le libano américain John Abizaid, a cédé la Place à l’Amiral William Fatton, début 2007, victime du rapport Baker Hamilton, critique sur les revers militaires américains en Irak.

Le spectacle affligeant de l’évacuation de Paul Bremer a d’ailleurs gommé dans la mémoire la destitution de la statue de Saddam Hussein et renvoie aux pires images de la débandade du Vietnam. Le départ précipité du pro consul américain, s’engouffrant à bord d’un hélicoptère les moteurs allumés, rotors en action, a propulsé dans l’opinion l’image d’un homme pressé de se décharger de ses responsabilités. Pour un homme réputé pour sa fermeté dans la lutte anti-terroriste, l’image contraire a prévalu. Celle d’un homme qui bat en retraite, l’image d’un sauve qui peut, d’une Amérique encore assommée par la virulence de l’opposition populaire irakienne à sa présence. Une image qui a renvoyé aux pires images de la Guerre du Vietnam, surtout à la plus célèbre d’entre elles, celle de l’hélicoptère s’élançant du toit de l’ambassade américaine avec le personnel de la mission diplomatique à bord, le jour de la chute de Saigon, le 30 avril 1975.

L’Amérique a raté sa sortie symbolique d’Irak, tout comme elle avait auparavant perdu sa guerre psychologique dans la bataille de l’opinion, tout comme elle patauge militairement dans sa guerre contre le terrorisme. La photo du proconsul américain conversant, dans une sorte de comédie imposée, avec des affidés bedonnants et sans âme, avachis sur un fauteuil, tel premier ministre Iyad Allaoui, l’agent patenté de la CIA, promu par le fait du prince, premier ministre fantoche d’un pays fantôme, va gommer dans la mémoire collective celle de la destitution de la statue de Saddam Hussein sur la Place Fardaous, à Bagdad, le 8 avril 2003, jour de l’entrée des troupes américaines dans la capitale irakienne. Autant la mise en scène de la destitution de la statue présidentielle était une mystification, autant le transit du pouvoir du 28 juin a été une réalité. Cruelle. A la mesure des déboires des Etats-Unis en Irak. Son successeur John Negroponte, l’homme de la déstabilisation du Nicaragua sandiniste et du blocus du port de Managua, tiendra lui aussi un an avant de réfugier dans le confort douillé des Nations unies en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’organisation internationale.

2004 a également vu la démission de David Key, le chef du corps des inspecteurs américains, qui a voulu renoncer à ses responsabilités en signe de protestation contre les défaillances de son service dans la recherche des armes de destruction massive. Le corps des inspecteurs américains comptait 1.400 membres. Key a estimé que son service et l’ensemble de l’administration républicaine avaient failli dans sa mission. Il en a tiré les conséquences, les autres dirigeants américains ont été conduits à assumer leurs responsabilités ou servir de fusible pour masquer les défaillances de l’administration Bush ou ses mensonges. Il en été ainsi de Georges Tenet, ancien chef de la CIA (service de renseignements américains) qui se targuait de fournir des preuves en béton, sur les armes de destruction massive (ADM) a été relevé de son poste en juin 2004, ainsi que son adjoint pour les opérations spéciales clandestines, James Javitt.

Beaucoup d’ailleurs au sein de la haute administration républicaine sont passés à la trappe: Colin Powell, premier secrétaire d’Etat afro américain, s’est désolidarisé de l’équipe néoconservatrice, inconsolable d’avoir été piégé par l’éprouvette de farine qu’il avait brandie en guise de preuves quant à l’existence de produits nucléaires en Irak, une prestation qui demeurera, de son propre aveu, une «tâche» dans son parcours auparavant exemplaire.

C'est long,long,long....

C'est long,long,long....

Commentaire