INTERVIEW. L’écrivain et chroniqueur du « Point » publie son deuxième roman, « Houris » (Gallimard), un monument littéraire qui brise enfin le tabou de la guerre civile algérienne.

Propos recueillis par François-Guillaume Lorrain et Valérie Toranian

l y a un peu plus de dix ans, Kamel Daoud publiait son premier roman, Meursault, contre-enquête, qui fit connaître aux Français ce journaliste d'Oran. Depuis, il a confié au Point plusieurs centaines de chroniques qui lui ont valu d'être attaqué de toutes parts, ici et là-bas, notamment en devenant la cible d'une fatwa lancée par un imam algérien. Vigie d'Algérie sur les événements de France, il est aussi l'électron très libre de son pays – conservatoire et laboratoire de toutes les dérives idéologiques –, qui ignore la liberté de penser. L'été dernier, il a tranché la question qui le taraudait : partir ou rester ? Il a quitté Oran. S'est installé sur l'autre rive, à Paris.

La newsletter culture

Et, dès son arrivée, s'est acquitté du second roman qu'il portait depuis vingt ans, Houris, dont le sous-titre pourrait être « Décennie noire, contre-enquête ». Fresque intime de la guerre civile des années 1990 qui lui restait fichée en travers de la gorge, roman de la transgression d'un interdit, celui de faire un récit-miroir de ce monde du silence et de la mort.

Quatre cents pages violentes et poétiques qui appelaient mille questions, dont voici quelques-unes. Dans ses réponses, Kamel Daoud se livre comme jamais sur l'Algérie de son passé, sur la France d'aujourd'hui, sur Gaza, sur l'antisémitisme, sur le déni, sur la frustration, sur le combat des femmes et les eucalyptus de son village de l'Oranais…

Le Point : Vous avez souvent dit que ce que vous aviez vu et vécu des années de plomb était indescriptible. Pourquoi avoir choisi la voix d'une femme pour en parler maintenant ?

Kamel Daoud : En règle générale, les Algériens parlent avec difficulté, peu ou pas du tout de la guerre civile. D'une part parce qu'une loi l'interdit depuis 2005 et que l'enfreindre peut vous coûter de trois à cinq ans de prison. D'autre part, j'ai l'impression que deux décennies sont nécessaires après une guerre pour être en mesure d'en parler. On est trop proche, on n'a pas assez de mots. Il y a donc un verrouillage extérieur, juridique, et une inhibition. L'Algérie cultive l'hypermnésie à l'égard de la guerre d'indépendance et l'amnésie pour cette guerre civile qui a fait 200 000 morts. On vous oblige à vous souvenir d'une mémoire que vous n'avez pas et à oublier une mémoire que vous avez. Pour le massacre de Had Chekala (31 décembre 1997) décrit dans le livre, quand je m'y suis rendu comme journaliste, j'ai eu, devant l'horreur absolue, la sensation d'un coup qui vous fait tellement mal que l'endroit frappé devient insensible. Quand je suis revenu à Oran, mon rédacteur en chef a changé mon titre et écrit « des dizaines de morts » au lieu de mille morts. On me répète : mille morts, ce n'est pas possible. J'ai beau leur jurer que je les ai vus, qu'on les a comptés, on ne me croit pas. Il a fallu dix ans pour qu'un ancien Premier ministre reconnaisse le chiffre. Il ne fallait pas « battre les tambours de la défaite », expliqua-t-il. Et cette incommunicabilité de la guerre, on la retrouve chez les reporters de guerre, qui se heurtent à l'incrédulité. Si la littérature a une nécessité, c'est celle de dire l'Histoire dans sa réalité, sa complexité, l'impossibilité même de retranscrire les choses. On peut rapporter qu'il y a eu des blessés, mais on ne peut pas raconter, sinon par la littérature, cette blessure.

Votre héroïne porte les stigmates de cette barbarie puisqu'elle a survécu mais sans cordes vocales…

J'avais rencontré des femmes que l'on avait tenté d'égorger, devenues muettes, j'avais été confronté à l'impossibilité physique de raconter. Et tout s'est cristallisé soudainement. Avoir deux langues, l'algérien et le français, un monologue intérieur et un discours saccagé pour l'extérieur, des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire, une guerre invisible qu'on tente de rendre visible, tout s'est cristallisé en août 2023 quand je suis arrivé en France et le livre s'est écrit en six mois.

Est-ce un hasard si vous avez pu l'écrire seulement en France ?

On n'écrit pas un livre sans un sentiment de liberté. La dictature commence au ventre comme une crampe, elle n'est pas seulement politique, elle n'est pas juste un régime, c'est une atmosphère. Celui qui vous diffame sur Internet, vous insulte, vous décourage, vous assène : « Ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas l'écrire dans Le Point », tout cela fait partie de la dictature.

Face à cette femme bâillonnée dans sa chair, il y a cet homme qui, au contraire, est dans le ressassement des massacres…

Parce qu'on oublie que les véritables victimes de cette guerre, comme de toutes les guerres, ce sont d'abord les femmes. On a pardonné aux égorgeurs d'enfants avec la loi sur la réconciliation de 2005, mais une femme qui s'est fait violer et engrosser dans un maquis, on ne lui pardonne pas. La grande épopée qu'on a voulue quasi homérique de la décolonisation a rendu les hommes libres mais, pour les femmes, ça n'a pas changé grand-chose, ça a même régressé. Quand les islamistes ont organisé des manifestations en 1991, l'un de leurs slogans disait « Cousina », « retournez à la cuisine » ! Le corps de la femme est le nœud intime et collectif, le lieu qui n'est pas dénoué. Après la Réconciliation, j'ai vu parader des émirs, les chefs des égorgeurs, mais les femmes ont été obligées de se cacher et de se voiler davantage. L'homme, comme dans mon roman, a droit à la parole, au récit ; la femme, elle, a les cordes vocales coupées. Mais la langue tranche elle aussi le silence, une incision dans le silence. Écrire, c'est reprendre la parole.

Votre héroïne parle à son futur enfant niché dans son ventre et lui dit : « C'est un couloir d'épines pour une femme que de vivre dans ce pays. »

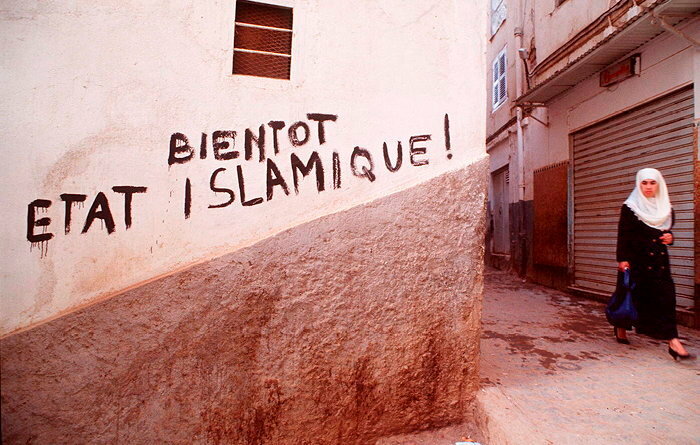

La voix d'une femme était la plus légitime pour dire cette guerre. Pour une fois qu'elle peut parler, elle dit tout. Chaque mot est le dernier, l'ultima verba, car elle veut avorter de cet enfant et lui expliquer qu'elle le tue pour son bien. Pour les femmes, la guerre n'est jamais finie, même après la décolonisation. Et pour le totalitarisme islamique, la femme demeure l'obsession majeure. Tous ces débats, ces compromissions sur le voile, le féminisme… ce que vous vivez en France, en Occident, en matière de compromis avec l'islamisme, c'est un remake, nous l'avons vécu sur une échelle de dix ans, depuis les premières illusions des intellectuels à Alger qui, au nom de la démocratie, soutenaient les islamistes. En France, quand on vient d'Algérie, pour ceux de ma génération, on a l'impression d'être des revenants. Les revenants n'ont pas de mains, on parle peu, alors on suggère, on avertit, mais on ne peut pas changer les choses. Ce qui s'est passé en Algérie, c'est un 11 Septembre long de dix ans, qui n'a pas été filmé, qui a été effacé, que le monde ne connaît pas. Ce roman, je le voulais comme une brèche pour qu'on se souvienne que les choses se sont passées ainsi. Et risquent de se passer ainsi ailleurs.

Dans les dictatures, il y a souvent, pour échapper aux interdits, des chuchotements dans la vie privée… Ce n'est pas le cas en Algérie ?

Non, ce chuchotement, s'il a existé, a cessé très vite. Le scandale devant la monstruosité des islamistes s'est vite mué en complicité passive, en amnésie savante. Les élites, saignées par les islamistes, indignées au début contre ce mal du siècle, ont cessé de le dénoncer. Pourquoi ? Parce qu'il y eut ce moment de bascule où l'islamisme a pris en otage le mouvement décolonial en Occident. Ce fascisme s'est présenté comme l'instrument du procès de l'Occident, et voilà que les intellectuels algériens qui en étaient les victimes se sont convertis en avocats de ce courant, ont soutenu l'islamisme parce qu'il frappait l'Occident ! Ce fut la logique de « l'ennemi de mon ennemi devient mon ami ». Ce glissement s'est opéré récemment, encore une fois, avec Gaza et le soutien au Hamas, pourtant djihadiste et pas nationaliste, juste parce qu'il attaque Israël. C'est ce que j'appelle une intoxication idéologique de la mémoire. Une trahison de sa propre douleur travestie en solidarité monstrueuse. La guerre civile algérienne n'était plus un cas d'école pour dénoncer l'islamisme, mais quelque chose de honteux que l'on cache sous le tapis, parce qu'il faut, en priorité, attaquer l'Occident au nom du décolonial permanent. À la fin, l'islamiste s'en sort avec le grade de révolutionnaire, de Mao barbu et confessionnel. Sachant qu'il n'y a pas de photos, de support, d'anniversaires de mémoire, il n'y a donc rien à dire, à montrer aujourd'hui. Et puis c'est une guerre fratricide. Il est plus facile de dire que l'ennemi est la France que de dire que nous le portons en nous-mêmes.

Propos recueillis par François-Guillaume Lorrain et Valérie Toranian

l y a un peu plus de dix ans, Kamel Daoud publiait son premier roman, Meursault, contre-enquête, qui fit connaître aux Français ce journaliste d'Oran. Depuis, il a confié au Point plusieurs centaines de chroniques qui lui ont valu d'être attaqué de toutes parts, ici et là-bas, notamment en devenant la cible d'une fatwa lancée par un imam algérien. Vigie d'Algérie sur les événements de France, il est aussi l'électron très libre de son pays – conservatoire et laboratoire de toutes les dérives idéologiques –, qui ignore la liberté de penser. L'été dernier, il a tranché la question qui le taraudait : partir ou rester ? Il a quitté Oran. S'est installé sur l'autre rive, à Paris.

La newsletter culture

Et, dès son arrivée, s'est acquitté du second roman qu'il portait depuis vingt ans, Houris, dont le sous-titre pourrait être « Décennie noire, contre-enquête ». Fresque intime de la guerre civile des années 1990 qui lui restait fichée en travers de la gorge, roman de la transgression d'un interdit, celui de faire un récit-miroir de ce monde du silence et de la mort.

Quatre cents pages violentes et poétiques qui appelaient mille questions, dont voici quelques-unes. Dans ses réponses, Kamel Daoud se livre comme jamais sur l'Algérie de son passé, sur la France d'aujourd'hui, sur Gaza, sur l'antisémitisme, sur le déni, sur la frustration, sur le combat des femmes et les eucalyptus de son village de l'Oranais…

Le Point : Vous avez souvent dit que ce que vous aviez vu et vécu des années de plomb était indescriptible. Pourquoi avoir choisi la voix d'une femme pour en parler maintenant ?

Kamel Daoud : En règle générale, les Algériens parlent avec difficulté, peu ou pas du tout de la guerre civile. D'une part parce qu'une loi l'interdit depuis 2005 et que l'enfreindre peut vous coûter de trois à cinq ans de prison. D'autre part, j'ai l'impression que deux décennies sont nécessaires après une guerre pour être en mesure d'en parler. On est trop proche, on n'a pas assez de mots. Il y a donc un verrouillage extérieur, juridique, et une inhibition. L'Algérie cultive l'hypermnésie à l'égard de la guerre d'indépendance et l'amnésie pour cette guerre civile qui a fait 200 000 morts. On vous oblige à vous souvenir d'une mémoire que vous n'avez pas et à oublier une mémoire que vous avez. Pour le massacre de Had Chekala (31 décembre 1997) décrit dans le livre, quand je m'y suis rendu comme journaliste, j'ai eu, devant l'horreur absolue, la sensation d'un coup qui vous fait tellement mal que l'endroit frappé devient insensible. Quand je suis revenu à Oran, mon rédacteur en chef a changé mon titre et écrit « des dizaines de morts » au lieu de mille morts. On me répète : mille morts, ce n'est pas possible. J'ai beau leur jurer que je les ai vus, qu'on les a comptés, on ne me croit pas. Il a fallu dix ans pour qu'un ancien Premier ministre reconnaisse le chiffre. Il ne fallait pas « battre les tambours de la défaite », expliqua-t-il. Et cette incommunicabilité de la guerre, on la retrouve chez les reporters de guerre, qui se heurtent à l'incrédulité. Si la littérature a une nécessité, c'est celle de dire l'Histoire dans sa réalité, sa complexité, l'impossibilité même de retranscrire les choses. On peut rapporter qu'il y a eu des blessés, mais on ne peut pas raconter, sinon par la littérature, cette blessure.

Votre héroïne porte les stigmates de cette barbarie puisqu'elle a survécu mais sans cordes vocales…

J'avais rencontré des femmes que l'on avait tenté d'égorger, devenues muettes, j'avais été confronté à l'impossibilité physique de raconter. Et tout s'est cristallisé soudainement. Avoir deux langues, l'algérien et le français, un monologue intérieur et un discours saccagé pour l'extérieur, des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire, une guerre invisible qu'on tente de rendre visible, tout s'est cristallisé en août 2023 quand je suis arrivé en France et le livre s'est écrit en six mois.

Est-ce un hasard si vous avez pu l'écrire seulement en France ?

On n'écrit pas un livre sans un sentiment de liberté. La dictature commence au ventre comme une crampe, elle n'est pas seulement politique, elle n'est pas juste un régime, c'est une atmosphère. Celui qui vous diffame sur Internet, vous insulte, vous décourage, vous assène : « Ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas l'écrire dans Le Point », tout cela fait partie de la dictature.

Face à cette femme bâillonnée dans sa chair, il y a cet homme qui, au contraire, est dans le ressassement des massacres…

Parce qu'on oublie que les véritables victimes de cette guerre, comme de toutes les guerres, ce sont d'abord les femmes. On a pardonné aux égorgeurs d'enfants avec la loi sur la réconciliation de 2005, mais une femme qui s'est fait violer et engrosser dans un maquis, on ne lui pardonne pas. La grande épopée qu'on a voulue quasi homérique de la décolonisation a rendu les hommes libres mais, pour les femmes, ça n'a pas changé grand-chose, ça a même régressé. Quand les islamistes ont organisé des manifestations en 1991, l'un de leurs slogans disait « Cousina », « retournez à la cuisine » ! Le corps de la femme est le nœud intime et collectif, le lieu qui n'est pas dénoué. Après la Réconciliation, j'ai vu parader des émirs, les chefs des égorgeurs, mais les femmes ont été obligées de se cacher et de se voiler davantage. L'homme, comme dans mon roman, a droit à la parole, au récit ; la femme, elle, a les cordes vocales coupées. Mais la langue tranche elle aussi le silence, une incision dans le silence. Écrire, c'est reprendre la parole.

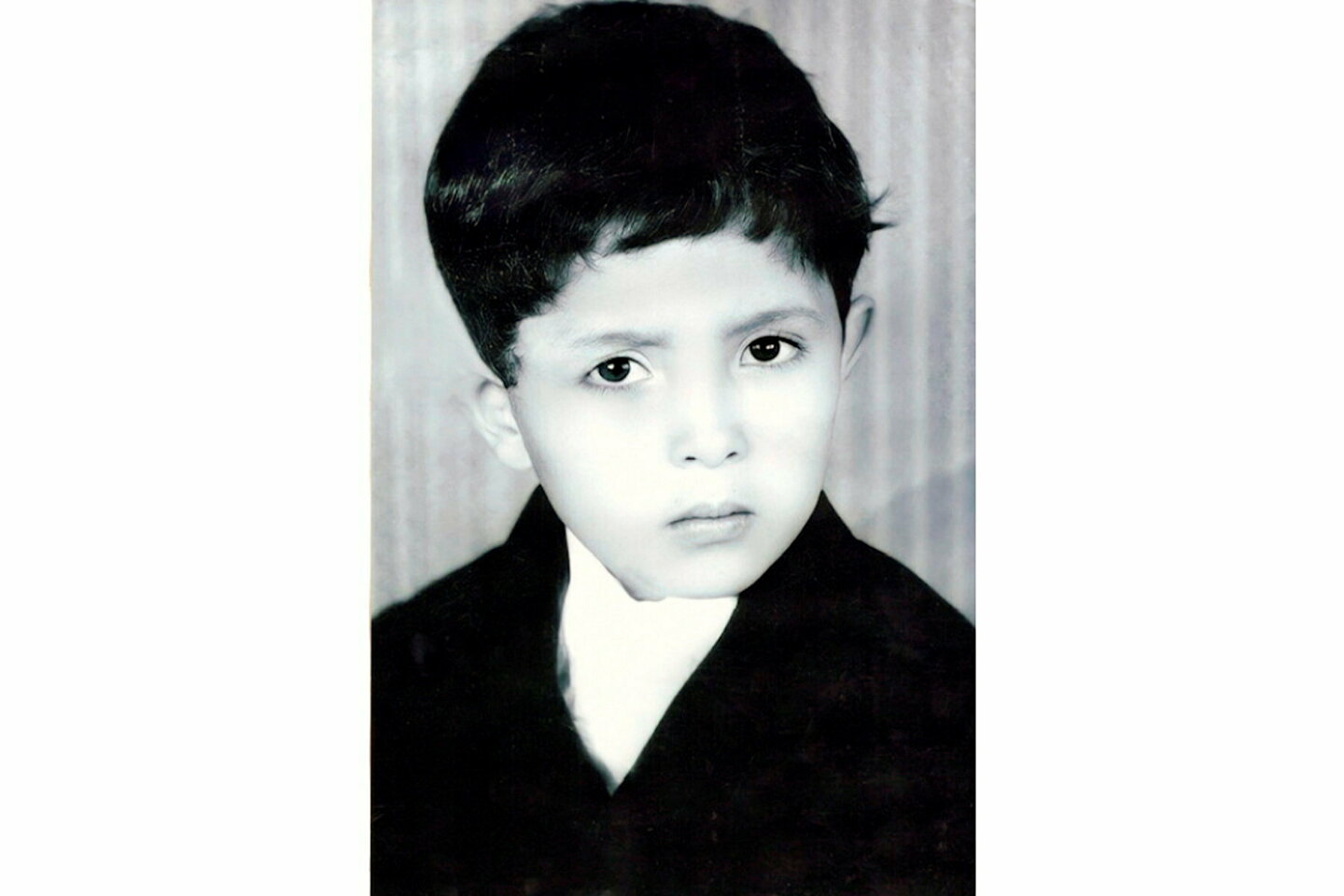

Lignée. Enfant, dans les années 1970.

Ses grands-parents, avec qui il a longuement vécu dans un village près d’Oran.

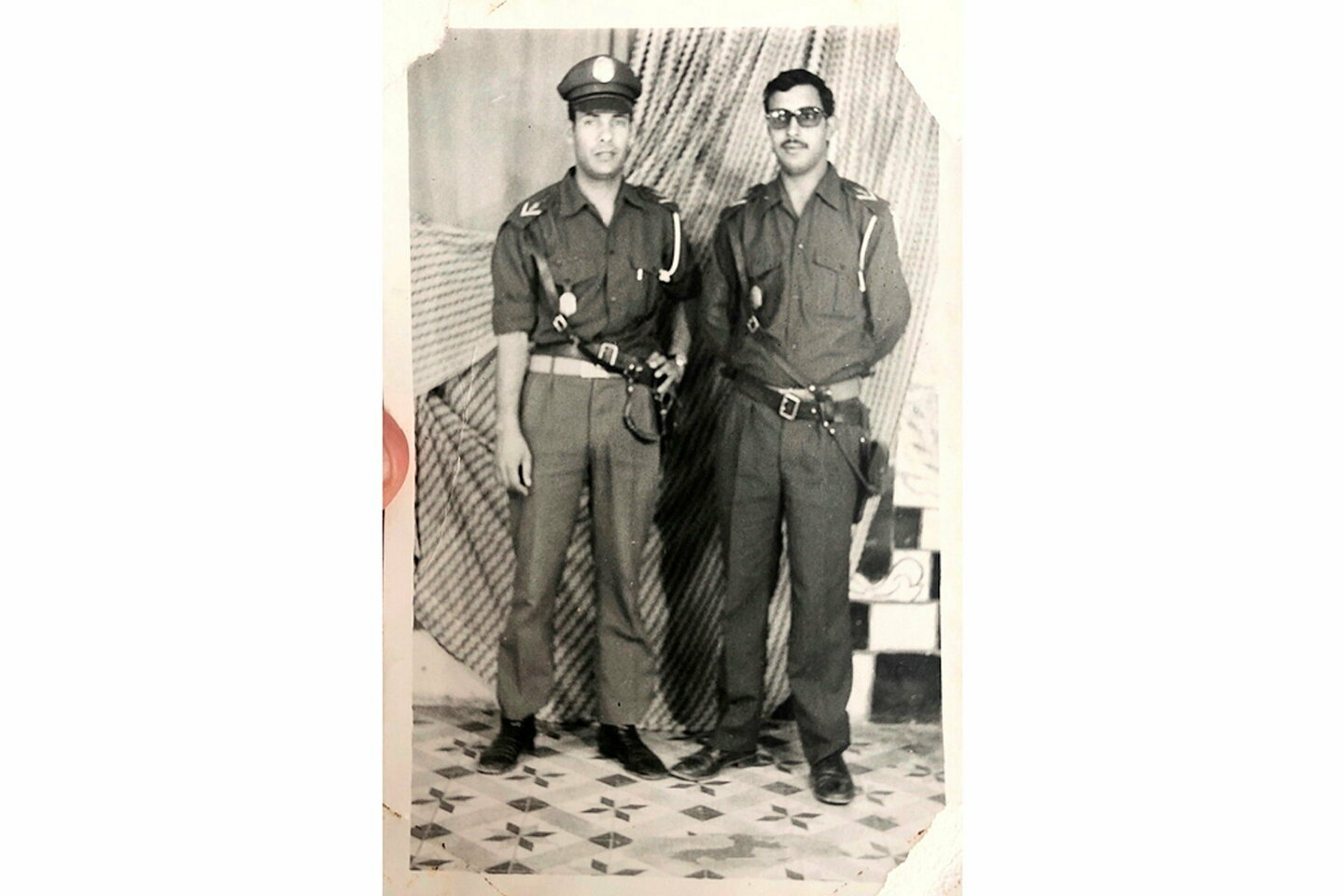

Son père (à g.), souvent absent, était gendarme de profession.

Votre héroïne parle à son futur enfant niché dans son ventre et lui dit : « C'est un couloir d'épines pour une femme que de vivre dans ce pays. »

La voix d'une femme était la plus légitime pour dire cette guerre. Pour une fois qu'elle peut parler, elle dit tout. Chaque mot est le dernier, l'ultima verba, car elle veut avorter de cet enfant et lui expliquer qu'elle le tue pour son bien. Pour les femmes, la guerre n'est jamais finie, même après la décolonisation. Et pour le totalitarisme islamique, la femme demeure l'obsession majeure. Tous ces débats, ces compromissions sur le voile, le féminisme… ce que vous vivez en France, en Occident, en matière de compromis avec l'islamisme, c'est un remake, nous l'avons vécu sur une échelle de dix ans, depuis les premières illusions des intellectuels à Alger qui, au nom de la démocratie, soutenaient les islamistes. En France, quand on vient d'Algérie, pour ceux de ma génération, on a l'impression d'être des revenants. Les revenants n'ont pas de mains, on parle peu, alors on suggère, on avertit, mais on ne peut pas changer les choses. Ce qui s'est passé en Algérie, c'est un 11 Septembre long de dix ans, qui n'a pas été filmé, qui a été effacé, que le monde ne connaît pas. Ce roman, je le voulais comme une brèche pour qu'on se souvienne que les choses se sont passées ainsi. Et risquent de se passer ainsi ailleurs.

Dans les dictatures, il y a souvent, pour échapper aux interdits, des chuchotements dans la vie privée… Ce n'est pas le cas en Algérie ?

Non, ce chuchotement, s'il a existé, a cessé très vite. Le scandale devant la monstruosité des islamistes s'est vite mué en complicité passive, en amnésie savante. Les élites, saignées par les islamistes, indignées au début contre ce mal du siècle, ont cessé de le dénoncer. Pourquoi ? Parce qu'il y eut ce moment de bascule où l'islamisme a pris en otage le mouvement décolonial en Occident. Ce fascisme s'est présenté comme l'instrument du procès de l'Occident, et voilà que les intellectuels algériens qui en étaient les victimes se sont convertis en avocats de ce courant, ont soutenu l'islamisme parce qu'il frappait l'Occident ! Ce fut la logique de « l'ennemi de mon ennemi devient mon ami ». Ce glissement s'est opéré récemment, encore une fois, avec Gaza et le soutien au Hamas, pourtant djihadiste et pas nationaliste, juste parce qu'il attaque Israël. C'est ce que j'appelle une intoxication idéologique de la mémoire. Une trahison de sa propre douleur travestie en solidarité monstrueuse. La guerre civile algérienne n'était plus un cas d'école pour dénoncer l'islamisme, mais quelque chose de honteux que l'on cache sous le tapis, parce qu'il faut, en priorité, attaquer l'Occident au nom du décolonial permanent. À la fin, l'islamiste s'en sort avec le grade de révolutionnaire, de Mao barbu et confessionnel. Sachant qu'il n'y a pas de photos, de support, d'anniversaires de mémoire, il n'y a donc rien à dire, à montrer aujourd'hui. Et puis c'est une guerre fratricide. Il est plus facile de dire que l'ennemi est la France que de dire que nous le portons en nous-mêmes.

Commentaire