La France a menacé de restreindre les visas pour les ressortissants algériens si leur pays ne coopère pas davantage en matière d’immigration. Mais dans les faits, les Algériens ont déjà le plus grand mal à l’obtenir, au point de parfois renoncer à le demander. Ils et elles racontent.

Nejma Brahim

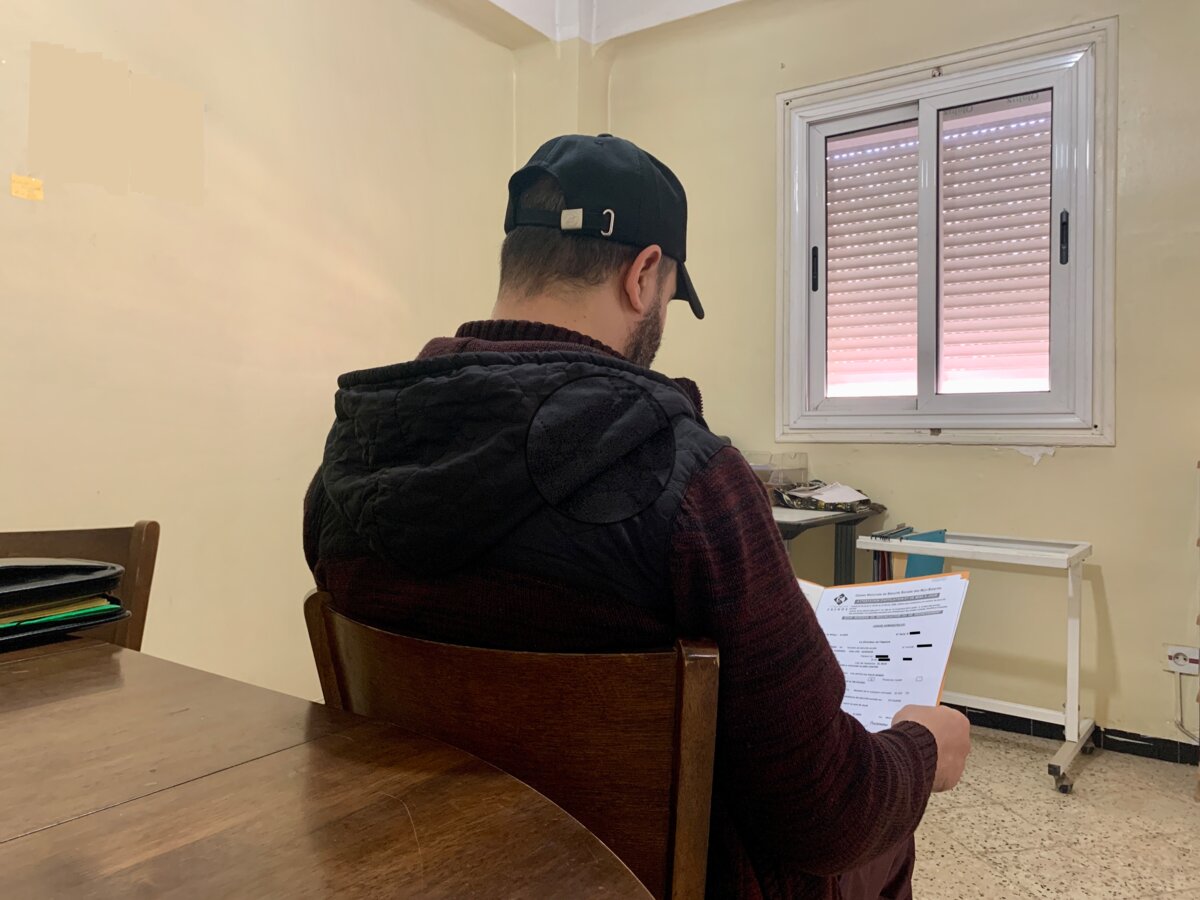

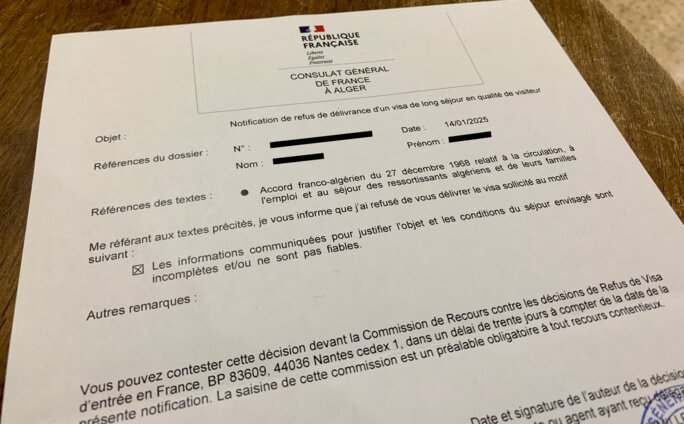

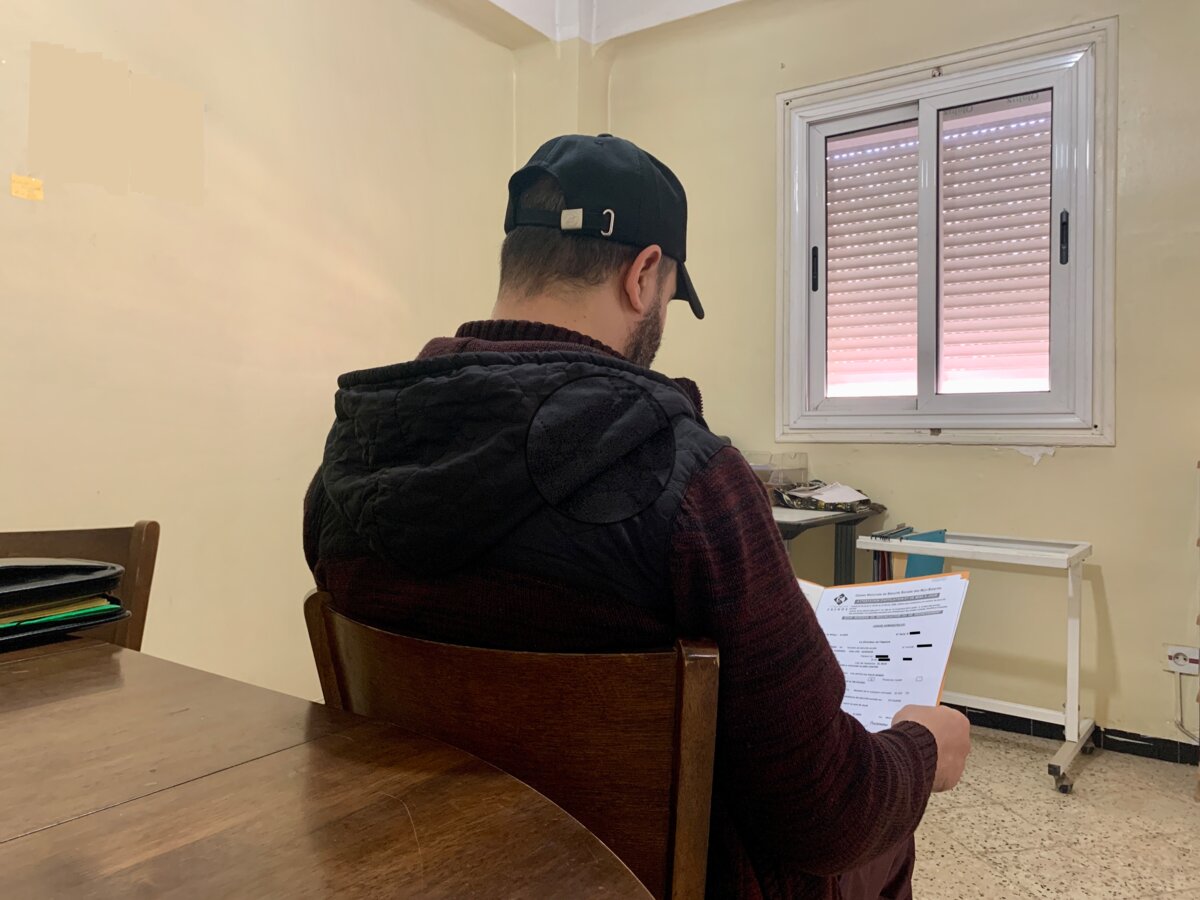

Alger, Oran (Algérie).– Il prend place sur une chaise et pose délicatement son dossier sur la table. Au milieu des documents, Sofiane* extirpe le dernier refus de visa émis par le consulat de France à Alger, daté du 14 janvier. « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », stipule le courrier, qui n’invoque aucun argument précis mais se réfère au fameux accord franco-algérien de 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissant·es algérien·nes et de leurs familles.

« Je n’ai pas le choix », déplore le quadragénaire, dont la femme et le fils sont installés en Seine-Saint-Denis depuis quatre ans. « Je dois aller voir ma famille. L’objet du séjour est évident. » Quant aux conditions de séjour mentionnées dans le refus, l’homme dit avoir fourni tous les justificatifs nécessaires – des documents que nous avons pu consulter : registre de commerce pour l’établissement dont il est propriétaire, livret de famille, contrat de travail de son épouse (en CDI), attestation d’hébergement et de prise en charge pour son séjour…

Sofiane ne serait sans doute pas aussi agacé s’il s’agissait du premier refus qu’il recevait. « J’en ai eu trois au total, à plusieurs mois d’intervalle. » Le premier refus, daté du 13 juin 2024, invoquait le même motif, mot pour mot. Le deuxième, tombé en décembre de la même année, affirmait aussi qu’il n’avait « pas fourni la preuve » qu’il disposait « de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature » durant le séjour en France.

Agrandir l’image : Illustration 1Malgré la présence de son épouse et de son fils en France, Sofiane* a essuyé trois refus pour le visa français. © Nejma Brahim / Mediapart

Agrandir l’image : Illustration 1Malgré la présence de son épouse et de son fils en France, Sofiane* a essuyé trois refus pour le visa français. © Nejma Brahim / Mediapart

En bon élève, Sofiane a cherché à « améliorer » son dossier à chaque fois. « Le premier dossier, je peux comprendre. Je n’avais que 7 000 euros sur le compte devises[le compte bancaire sur lequel se trouve l’argent qu’il possède en euros – ndlr] et le logement de ma femme était petit. » Depuis, cette dernière a déménagé. Il a de son côté pu réunir 17 000 euros pour nourrir son compte bancaire. « J’ai aussi ajouté un garant, qui est médecin en France, et j’ai fait une lettre explicative. Mais franchement, je me demande s’ils examinent vraiment nos dossiers », lâche-t-il, dépité après ce troisième refus.

Mardi 11 mars, dans le bureau d’un ami qu’il emprunte pour des rendez-vous dans la banlieue d’Alger, le désespoir se lit dans son regard. Son fils souffre de son absence ; tous deux doivent se contenter d’appels en visio plusieurs fois par jour. « À chaque fois que c’est possible, en fait », précise-t-il dans un sourire empli d’amertume. Il n’aurait jamais cru que ce serait si difficile. Lorsque sa femme a émis le souhait de poursuivre ses études en France en 2021, Sofiane dit avoir accepté sans trop se poser de questions. « C’était pour son bien, pour son avenir. »

Le désespoir d’un couple

En 2022, il demande un visa pour l’Espagne qu’il obtient sans difficulté et lui rend visite avec leur fils, qu’il lui laisse à l’issue de son séjour. Il veut alors être « réglo » et se refuse à « griller le visa »,autrement dit, rester sur le territoire français après expiration du visa, en situation irrégulière.

Le projet de son épouse évolue ; elle achève ses études et décroche un emploi en CDI fin 2024, qui l’encourage finalement à rester. « On n’imaginait pas que ce serait aussi difficile », confie Kenza*. Au bout du fil, elle dit culpabiliser parfois et, qu’au fond, c’est à cause d’elle qu’ils en sont là. Interrogé sur ces refus en cascade, le ministère des affaires étrangères n’a pas souhaité commenter les « décisions individuelles », mais précise que s’il instruit les demandes, le ministère de l’intérieur reste décisionnaire dans la délivrance de visas. Il « convient de distinguer la complétude d’un dossier et son instruction » et « le dépôt d’un dossier complet ne garantit pas la délivrance du visa », explique une source diplomatique.

Kenza voit les galères de visa consumer sa famille lentement. « On pensait qu’il pourrait avoir un visa long séjour et venir régulièrement, le temps que je lance une procédure de regroupement familial, qui est elle-même très longue. Mais maintenant, je me dis que je devrais peut-être en finir et rentrer. » Le couple s’inquiète de la détérioration des relations entre la France et l’Algérie, largement appuyée par le ministre de l’intérieur français, Bruno Retailleau, et le premier ministre, François Bayrou. Et longtemps validée par le silence d’Emmanuel Macron.

Agrandir l’image : Illustration 2Pour justifier le refus de visa, les autorités françaises s’appuient sur l’accord franco-algérien de 1968. © Nejma Brahim / Mediapart

Depuis des semaines, droite et extrême droite n’ont cessé de déclarer que les Algérien·nes bénéficiaient d’avantages en matière d’immigration grâce aux accords franco-algériens – ceux-là mêmes qui permettent de justifier les refus de visa. Tout en les dénonçant, elles proposent de les réviser pour mieux les durcir, dans un bras de fer dangereux. Il est reproché à l’Algérie de ne pas reprendre ses ressortissants faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en France… surtout lorsqu’ils sont connus de la justice.

L’accord de 1968 a pris un « poids symbolique majeur dans le débat public », poursuit la source diplomatique, mais son contenu concret est « mal connu ». « C’est un accord dérogatoire du droit commun sur la mobilité entre nos deux pays, plus favorable aux ressortissants algériens à certains égards, notamment en matière de regroupement familial ; moins favorable à certains égards, notamment en matière de mobilité professionnelle et de séjour des étudiants. » Et d’ajouter que cet accord « ne porte pas sur les questions de réadmissions ou de laissez-passer consulaires », encadrées par d’autres textes comme le protocole de 1994.

Le président français a fini par s’exprimer pour souligner que les chiffres des laissez-passer consulaires (le document nécessaire à toute expulsion en l’absence de passeport) « n’étaient pas si mauvais » pour l’Algérie en 2024. Personne n’a rappelé qu’en 2021, Gérald Darmanin, alors ministre de l’intérieur, avait lui aussi mené ce combat en restreignant les visas pour les Algérien·nes, Marocain·es et Tunisien·nes, mais en choisissant une autre méthode : il s’était rendu à Alger ou Tunis, et n’avait pas haussé le ton comme son successeur.

Loin des discours politiques, une autre réalité

Dans ses diatribes contre l’Algérie, Bruno Retailleau a assumé d’appliquer des mesures de « rétorsion » et d’élargir la restriction des visas aux « ressortissants algériens », en dehors de la seule sphère diplomatique ou politique. Mais sur le podium des premières nationalités à qui la France délivre des visas chaque année, l’Algérie n’arrive qu’en troisième position, derrière la Chine et le Maroc – parfois en quatrième derrière l’Inde. 250 000 visas ont été délivrés à des Algérien·nes en 2024 sur un total de 2,8 millions de visas délivrés par la France.

De l’autre côté de la Méditerranée, les déclarations politiques affirmant que les Algérien·nes seraient avantagé·es en matière d’immigration laissent pantois. « Les accords, c’est juste de la politique. Dans la réalité, il n’y a rien », lâche Sofiane, qui fait tourner avec nervosité son smartphone dans sa main. S’il a déposé un recours auprès de la commission dédiée, située à Nantes, le père de famille n’y croit pas. « Beaucoup disent que ça ne sert à rien. » Il hésite aujourd’hui à demander un visa tourisme, tout aussi difficile à obtenir, notamment pour un homme seul.

« On ne sait plus quoi faire », complète Kenza, qui n’a toujours pas pu faire la demande de regroupement familial car le renouvellement de son propre titre de séjour a été compliqué. « De toute façon, on sait que c’est très long aussi. »

Mediapart avait raconté comment les difficultés liées à cette procédure, notamment pour les Algérien·nes, pouvaient déchirer des familles. « Il aurait pu demander un visa pour l’Espagne, comme en 2022, mais les rendez-vous pour le dépôt du dossier sont très chersen ce moment… »

C’est l’autre problématique des visas : celle de la revente des rendez-vous. Durant des années, des informaticiens rachetaient les rendez-vous permettant le dépôt de dossier lorsque l’entreprise prestataire, choisie par les autorités françaises, les rendait disponibles en ligne.

Les revendeurs demandaient entre 10 000 et 15 000 dinars par rendez-vous, soit entre 40 et 60 euros au taux du marché noir. Face au scandale suscité par le trafic de ces réseaux, le prestataire a depuis changé de système pour le visa français.

Il faut désormais envoyer un mail au consulat, entre le 1er et le 15 du mois, et attendre une éventuelle réponse entre le 16 et la fin du mois avec une proposition de rendez-vous. « Ça a réglé le problème des reventes. Mais ça nous bloque dans nos démarches, car on peut rester sans réponse durant des mois », détaille Sofiane.

Plus jamais la France

« C’est un vrai business, dénonce Djamila*, 62 ans. Et on ne récupère pas l’argent en cas de refus. » Et de préciser qu’il faut débourser 18 000 dinars pour le visa lui-même, soit environ 70 euros.Dans son appartement de la banlieue ouest d’Alger, cette cadre dans une banque sirote un thé à la menthe après le ftour (repas de ramadan), aux côtés de son fils, devant l’émission « C ce soir » sur France 5. Elle cumule à elle seule quatre refus qu’elle ne s’explique pas. « Tout ça est tellement opaque. »

Au départ, elle dépose une première demande en 2021 dans l’idée de réaliser une opération chirurgicale en France, qu’elle compte payer de sa poche. Pas de maladie, insiste-t-elle. Malgré un dossier complet et le budget nécessaire à l’opération, la demande est rejetée. « J’ai ensuite demandé un visa touristique en 2022 pour aller rendre visite à ma fille, qui étudiait les beaux-arts dans le nord de la France. » Elle dit avoir fourni tous les documents demandés et même réservé un hôtel, compte tenu de la petite superficie du logement de sa fille. Nouveau refus.

Agrandir l’image : Illustration 3Djamila dit ne plus vouloir aller en France, le 11 mars 2025 à Alger. © Nejma Brahim / Mediapart

Nejma Brahim

Alger, Oran (Algérie).– Il prend place sur une chaise et pose délicatement son dossier sur la table. Au milieu des documents, Sofiane* extirpe le dernier refus de visa émis par le consulat de France à Alger, daté du 14 janvier. « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », stipule le courrier, qui n’invoque aucun argument précis mais se réfère au fameux accord franco-algérien de 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissant·es algérien·nes et de leurs familles.

« Je n’ai pas le choix », déplore le quadragénaire, dont la femme et le fils sont installés en Seine-Saint-Denis depuis quatre ans. « Je dois aller voir ma famille. L’objet du séjour est évident. » Quant aux conditions de séjour mentionnées dans le refus, l’homme dit avoir fourni tous les justificatifs nécessaires – des documents que nous avons pu consulter : registre de commerce pour l’établissement dont il est propriétaire, livret de famille, contrat de travail de son épouse (en CDI), attestation d’hébergement et de prise en charge pour son séjour…

Sofiane ne serait sans doute pas aussi agacé s’il s’agissait du premier refus qu’il recevait. « J’en ai eu trois au total, à plusieurs mois d’intervalle. » Le premier refus, daté du 13 juin 2024, invoquait le même motif, mot pour mot. Le deuxième, tombé en décembre de la même année, affirmait aussi qu’il n’avait « pas fourni la preuve » qu’il disposait « de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature » durant le séjour en France.

Agrandir l’image : Illustration 1Malgré la présence de son épouse et de son fils en France, Sofiane* a essuyé trois refus pour le visa français. © Nejma Brahim / Mediapart

Agrandir l’image : Illustration 1Malgré la présence de son épouse et de son fils en France, Sofiane* a essuyé trois refus pour le visa français. © Nejma Brahim / MediapartEn bon élève, Sofiane a cherché à « améliorer » son dossier à chaque fois. « Le premier dossier, je peux comprendre. Je n’avais que 7 000 euros sur le compte devises[le compte bancaire sur lequel se trouve l’argent qu’il possède en euros – ndlr] et le logement de ma femme était petit. » Depuis, cette dernière a déménagé. Il a de son côté pu réunir 17 000 euros pour nourrir son compte bancaire. « J’ai aussi ajouté un garant, qui est médecin en France, et j’ai fait une lettre explicative. Mais franchement, je me demande s’ils examinent vraiment nos dossiers », lâche-t-il, dépité après ce troisième refus.

Mardi 11 mars, dans le bureau d’un ami qu’il emprunte pour des rendez-vous dans la banlieue d’Alger, le désespoir se lit dans son regard. Son fils souffre de son absence ; tous deux doivent se contenter d’appels en visio plusieurs fois par jour. « À chaque fois que c’est possible, en fait », précise-t-il dans un sourire empli d’amertume. Il n’aurait jamais cru que ce serait si difficile. Lorsque sa femme a émis le souhait de poursuivre ses études en France en 2021, Sofiane dit avoir accepté sans trop se poser de questions. « C’était pour son bien, pour son avenir. »

Le désespoir d’un couple

En 2022, il demande un visa pour l’Espagne qu’il obtient sans difficulté et lui rend visite avec leur fils, qu’il lui laisse à l’issue de son séjour. Il veut alors être « réglo » et se refuse à « griller le visa »,autrement dit, rester sur le territoire français après expiration du visa, en situation irrégulière.

Le projet de son épouse évolue ; elle achève ses études et décroche un emploi en CDI fin 2024, qui l’encourage finalement à rester. « On n’imaginait pas que ce serait aussi difficile », confie Kenza*. Au bout du fil, elle dit culpabiliser parfois et, qu’au fond, c’est à cause d’elle qu’ils en sont là. Interrogé sur ces refus en cascade, le ministère des affaires étrangères n’a pas souhaité commenter les « décisions individuelles », mais précise que s’il instruit les demandes, le ministère de l’intérieur reste décisionnaire dans la délivrance de visas. Il « convient de distinguer la complétude d’un dossier et son instruction » et « le dépôt d’un dossier complet ne garantit pas la délivrance du visa », explique une source diplomatique.

Kenza voit les galères de visa consumer sa famille lentement. « On pensait qu’il pourrait avoir un visa long séjour et venir régulièrement, le temps que je lance une procédure de regroupement familial, qui est elle-même très longue. Mais maintenant, je me dis que je devrais peut-être en finir et rentrer. » Le couple s’inquiète de la détérioration des relations entre la France et l’Algérie, largement appuyée par le ministre de l’intérieur français, Bruno Retailleau, et le premier ministre, François Bayrou. Et longtemps validée par le silence d’Emmanuel Macron.

Agrandir l’image : Illustration 2Pour justifier le refus de visa, les autorités françaises s’appuient sur l’accord franco-algérien de 1968. © Nejma Brahim / Mediapart

Depuis des semaines, droite et extrême droite n’ont cessé de déclarer que les Algérien·nes bénéficiaient d’avantages en matière d’immigration grâce aux accords franco-algériens – ceux-là mêmes qui permettent de justifier les refus de visa. Tout en les dénonçant, elles proposent de les réviser pour mieux les durcir, dans un bras de fer dangereux. Il est reproché à l’Algérie de ne pas reprendre ses ressortissants faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en France… surtout lorsqu’ils sont connus de la justice.

L’accord de 1968 a pris un « poids symbolique majeur dans le débat public », poursuit la source diplomatique, mais son contenu concret est « mal connu ». « C’est un accord dérogatoire du droit commun sur la mobilité entre nos deux pays, plus favorable aux ressortissants algériens à certains égards, notamment en matière de regroupement familial ; moins favorable à certains égards, notamment en matière de mobilité professionnelle et de séjour des étudiants. » Et d’ajouter que cet accord « ne porte pas sur les questions de réadmissions ou de laissez-passer consulaires », encadrées par d’autres textes comme le protocole de 1994.

Le président français a fini par s’exprimer pour souligner que les chiffres des laissez-passer consulaires (le document nécessaire à toute expulsion en l’absence de passeport) « n’étaient pas si mauvais » pour l’Algérie en 2024. Personne n’a rappelé qu’en 2021, Gérald Darmanin, alors ministre de l’intérieur, avait lui aussi mené ce combat en restreignant les visas pour les Algérien·nes, Marocain·es et Tunisien·nes, mais en choisissant une autre méthode : il s’était rendu à Alger ou Tunis, et n’avait pas haussé le ton comme son successeur.

Loin des discours politiques, une autre réalité

Dans ses diatribes contre l’Algérie, Bruno Retailleau a assumé d’appliquer des mesures de « rétorsion » et d’élargir la restriction des visas aux « ressortissants algériens », en dehors de la seule sphère diplomatique ou politique. Mais sur le podium des premières nationalités à qui la France délivre des visas chaque année, l’Algérie n’arrive qu’en troisième position, derrière la Chine et le Maroc – parfois en quatrième derrière l’Inde. 250 000 visas ont été délivrés à des Algérien·nes en 2024 sur un total de 2,8 millions de visas délivrés par la France.

De l’autre côté de la Méditerranée, les déclarations politiques affirmant que les Algérien·nes seraient avantagé·es en matière d’immigration laissent pantois. « Les accords, c’est juste de la politique. Dans la réalité, il n’y a rien », lâche Sofiane, qui fait tourner avec nervosité son smartphone dans sa main. S’il a déposé un recours auprès de la commission dédiée, située à Nantes, le père de famille n’y croit pas. « Beaucoup disent que ça ne sert à rien. » Il hésite aujourd’hui à demander un visa tourisme, tout aussi difficile à obtenir, notamment pour un homme seul.

« On ne sait plus quoi faire », complète Kenza, qui n’a toujours pas pu faire la demande de regroupement familial car le renouvellement de son propre titre de séjour a été compliqué. « De toute façon, on sait que c’est très long aussi. »

Mediapart avait raconté comment les difficultés liées à cette procédure, notamment pour les Algérien·nes, pouvaient déchirer des familles. « Il aurait pu demander un visa pour l’Espagne, comme en 2022, mais les rendez-vous pour le dépôt du dossier sont très chersen ce moment… »

C’est l’autre problématique des visas : celle de la revente des rendez-vous. Durant des années, des informaticiens rachetaient les rendez-vous permettant le dépôt de dossier lorsque l’entreprise prestataire, choisie par les autorités françaises, les rendait disponibles en ligne.

Les revendeurs demandaient entre 10 000 et 15 000 dinars par rendez-vous, soit entre 40 et 60 euros au taux du marché noir. Face au scandale suscité par le trafic de ces réseaux, le prestataire a depuis changé de système pour le visa français.

Il faut désormais envoyer un mail au consulat, entre le 1er et le 15 du mois, et attendre une éventuelle réponse entre le 16 et la fin du mois avec une proposition de rendez-vous. « Ça a réglé le problème des reventes. Mais ça nous bloque dans nos démarches, car on peut rester sans réponse durant des mois », détaille Sofiane.

Plus jamais la France

« C’est un vrai business, dénonce Djamila*, 62 ans. Et on ne récupère pas l’argent en cas de refus. » Et de préciser qu’il faut débourser 18 000 dinars pour le visa lui-même, soit environ 70 euros.Dans son appartement de la banlieue ouest d’Alger, cette cadre dans une banque sirote un thé à la menthe après le ftour (repas de ramadan), aux côtés de son fils, devant l’émission « C ce soir » sur France 5. Elle cumule à elle seule quatre refus qu’elle ne s’explique pas. « Tout ça est tellement opaque. »

Au départ, elle dépose une première demande en 2021 dans l’idée de réaliser une opération chirurgicale en France, qu’elle compte payer de sa poche. Pas de maladie, insiste-t-elle. Malgré un dossier complet et le budget nécessaire à l’opération, la demande est rejetée. « J’ai ensuite demandé un visa touristique en 2022 pour aller rendre visite à ma fille, qui étudiait les beaux-arts dans le nord de la France. » Elle dit avoir fourni tous les documents demandés et même réservé un hôtel, compte tenu de la petite superficie du logement de sa fille. Nouveau refus.

Agrandir l’image : Illustration 3Djamila dit ne plus vouloir aller en France, le 11 mars 2025 à Alger. © Nejma Brahim / Mediapart

Commentaire