Le torchon brûle entre Paris et Alger. Depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un incident diplomatique chasse l’autre, interdisant tout retour au calme et entraînant une surenchère permanente. Le ton ne cesse de monter, d’autant plus qu’aucun des deux États ne semble chercher de terrain d’entente. De quoi raviver pour une décennie supplémentaire leur éternelle brouille.

Par Paul Fernandez-Mateo

es relations entre la France et l’Algérie n’ont jamais été simples, pour des raisons évidentes. La décolonisation du territoire algérien, colonie de peuplement juridiquement intégrée à la métropole, s’est spectaculairement mal passée, prenant la forme d’un conflit meurtrier qui demeure encore aujourd’hui un sujet de contentieux mémoriel pour la France, et l’objet d’un véritable roman national pour le pouvoir algérien.

Les deux États, toutefois, semblent condamnés à continuer à interagir. Le FLN, au pouvoir en Algérie presque sans interruption depuis l’indépendance, réclame régulièrement des excuses à la France pour les atrocités commises pendant la guerre, pour obtenir des concessions de la part du pouvoir français. Quant à la France, non seulement elle fait preuve, comme tous les États criminels de guerre, d’une exceptionnelle mauvaise foi lorsqu’il s’agit de reconnaître ses torts en la matière, mais l’important nombre de ressortissants algériens ou d’origine algérienne sur son sol, ainsi que les ressources qu’offre le territoire algérien, devrait inciter la France à maintenir une relation au moins cordiale avec l’Algérie.

Toujours tendue, la relation franco-algérienne a traversé un certain nombre de hauts et de bas, au fil des décennies. Mais la situation était rarement parvenue, par le passé, jusqu’au degré actuel de crispation. Depuis juillet 2024, la crise s’envenime sans discontinuer ; et il semble cette fois difficile d’envisager un quelconque scénario qui pourrait conduire à une désescalade.

Un engrenage enclenché par un caprice de Washington

Le 30 juillet 2024, la publication d’une lettre du président français, Emmanuel Macron, adressée au roi du Maroc, a modifié la position de la France concernant le problème du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole. L’Espagne, après la mort de Franco, s’était unilatéralement retirée du territoire, sans achever son processus d’accession à l’indépendance. Depuis lors, le territoire est déchiré entre les revendications opposées du Maroc et de la République arabe sahraouie démocratique, contrôlée par le Front Polisario. Le Maroc revendique l’annexion pure et simple du territoire, tandis que le Front Polisario, soutenu par l’Algérie et par la majorité de la population sahraouie, exige l’indépendance du Sahara occidental en tant qu’État. Une république sahraouie indépendante représenterait pour l’Algérie un allié disposant d’une façade atlantique, et priverait le Maroc de son quasi-monopole sur les exportations de phosphate dans la région, affaiblissant cet État rival de l'Algérie.

À l’heure actuelle, le Maroc occupe environ 80 % du territoire, les 20 % restants étant contrôlés par le Front Polisario, relégué derrière un ensemble de murs bâtis par le Maroc pour asseoir ses revendications territoriales. Historiquement, le territoire a appartenu à certaines anciennes dynasties musulmanes implantées au Maroc, comme les Almohades, et l’Espagne entendait bien, suivant les accords de Madrid, abandonner la majeure partie du territoire à la souveraineté marocaine (l’extrême sud devant revenir à la Mauritanie). Mais si la Cour internationale de justice a reconnu l’existence de liens historiques entre le Sahara occidental et le Maroc, elle a toutefois conclu que ces revendications d’ordre historique ne suffisaient à démontrer l’existence d’une souveraineté marocaine sur le territoire.

Officiellement, donc, pour les Nations unies, le Sahara occidental demeure un territoire dont la décolonisation n’a pas été achevée, et qui ne peut pas être annexé par un autre État, soulignant notamment que l’Espagne ne disposait pas du pouvoir de le céder au Maroc. Juridiquement parlant, un référendum d’autodétermination reste nécessaire pour trancher concernant l’avenir du Sahara occidental.

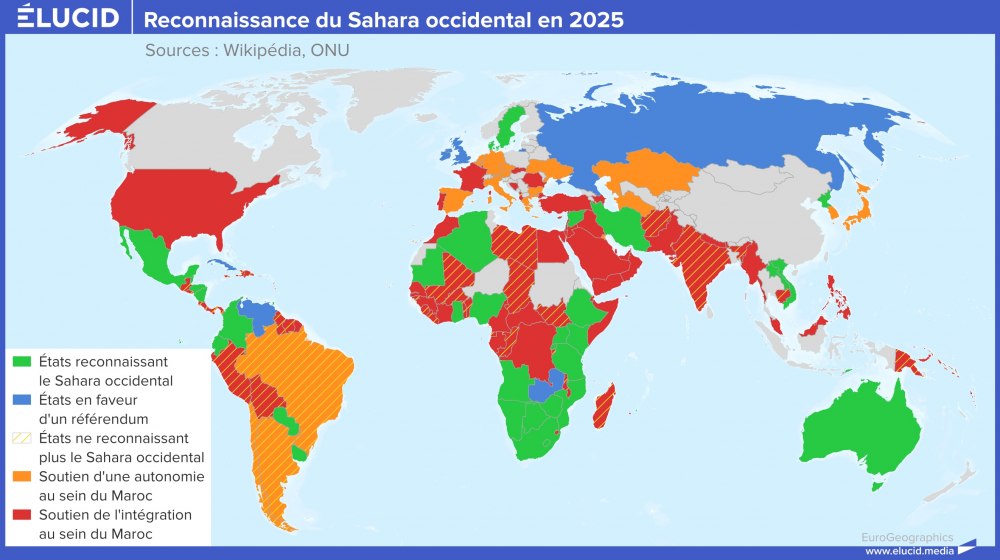

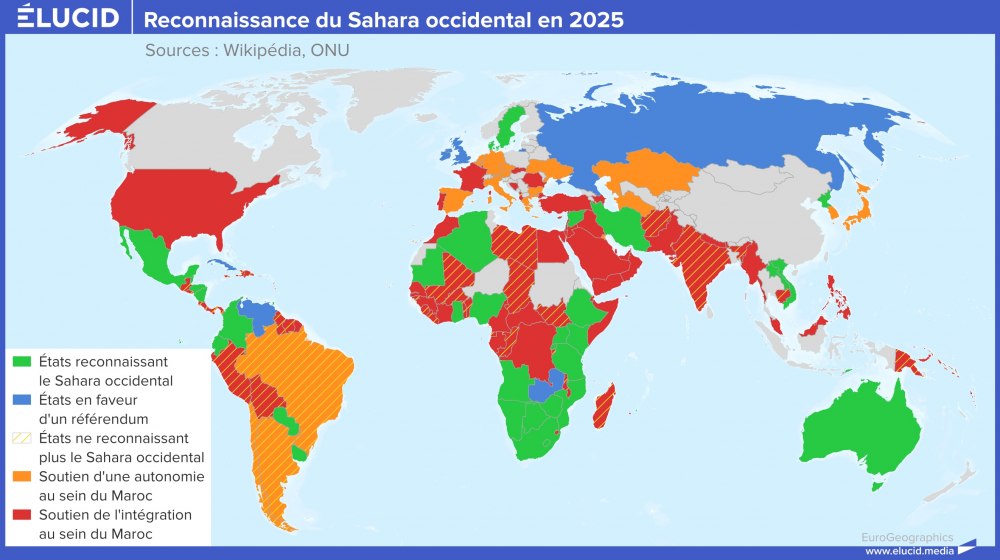

Mais en 2020, les États-Unis, durant la première présidence de Donald Trump, ont lancé un coup de pied dans la fourmilière. En échange de la normalisation des relations du Maroc avec Israël, ils ont reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire. Ce revirement a provoqué un torrent de discrètes déclarations diplomatiques. De très nombreux États qui n’avaient jusqu’ici jamais reconnu les prétentions marocaines sur le Sahara occidental ont soudain décidé de retourner leurs vestes. En à peine quelques années, la souveraineté marocaine sur le territoire est passée de presque universellement rejetée à assez largement acceptée, surtout par l’Occident et ses États clients. D’autant plus que l’administration Biden n’est pas revenue sur le choix du président Trump en la matière.

Dans ce contexte, la modification de la position française ne surprendra personne : comme toutes les autres marionnettes de Washington, la France n’a eu d’autre choix que d’obéir à ses maîtres et de s’aligner sur la position américaine. L’Algérie ne l’ignore pas. Si la perte de légitimité de la République arabe sahraouie démocratique n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’Algérie, qui poursuit une lutte acharnée d’influence contre le Maroc, le revirement français n’a certainement pas constitué une surprise.

Deux diplomaties sautant à pieds joints dans le piège de l’escalade

Devant l’importance de ce revirement, il n’est guère surprenant que l’Algérie ait immédiatement sauté sur l’occasion pour mettre la France dans l’embarras, en rappelant son ambassadeur à Paris. La France a réagi à ce signal d’alarme avec une remarquable bêtise, assurant benoîtement souhaiter maintenir sa « relation bilatérale » avec l’Algérie – qui avait pourtant maintes fois averti qu’un abandon de la neutralité française sur la question du Sahara occidental serait inacceptable – tout en réaffirmant sans modification sa nouvelle position sur le Sahara occidental lors de la visite d’Emmanuel Macron à Rabat le 29 octobre. L’équivalent diplomatique de vouloir le beurre et l’argent du beurre…

Depuis lors, les insultes s’enchaînent. L’arrestation à Alger, le 16 novembre, puis l’incarcération de l’écrivain Boualem Sansal a constitué le prétexte parfait à un second round dans l’escalade. Récemment naturalisé français – justement en 2024, ce qui n’est sans doute pas une coïncidence – Boualem Sansal est très critique envers le pouvoir algérien, et tient un discours considéré comme favorable au Maroc. Il est également vieux et malade. Tout cela le désignait très clairement, à la fois comme une cible facile et sans défense pour Alger et, plus cyniquement, comme un potentiel martyr qui ne coûte pas grand-chose à sacrifier pour la France. Chacun des deux États se retranche depuis dans une rhétorique dépourvue de la moindre concession dans cette affaire, multipliant les prises de position fermes et les discours martiaux, recherchant tout sauf un compromis réaliste, l’unique résultat concret étant que Boualem Sansal continue de croupir dans sa geôle.

En parallèle de sa triste situation, les deux États continuent à faire feu de tout bois. D’une part, depuis le revirement de la position française concernant le Sahara occidental, un certain nombre d’influenceurs issus de la communauté algérienne en France ont considérablement radicalisé leur discours anti-français, et il est difficile de ne pas y voir l’influence plus ou moins directe d’Alger. D’autre part, la réaction française n’a rien arrangé, organisant l’expulsion vers l’Algérie d’un des fauteurs de troubles. Au-delà de la question de savoir si l’individu concerné méritait ou non d’être expulsé, les autorités françaises ne peuvent pas ignorer que toute expulsion est impossible sans l’accord de l’État de destination, et il était évident que l’Algérie n’avait aucun intérêt à se soumettre aux desideratas de Paris en la matière.

Dans cet affrontement diplomatique, l’Algérie ne se prive pas non plus de ressortir de derrière les fagots les vieilles recettes de famille. Le président Tebboune, courant décembre 2024, a lancé de nouvelles accusations de « génocide » commis par la France en Algérie pendant la guerre, remettant également sur le tapis la question épineuse des résidus radioactifs que les essais nucléaires français dans le désert algérien ont laissés derrière eux. De telles accusations ne sont évidemment pas dépourvues de fondement, et c’est bien pour cela que l’Algérie les utilise : elles constituent un moyen efficace pour le pouvoir algérien de raffermir quelque peu le soutien de la population algérienne (qui lui fait de plus en plus défaut, en proclamant sa supériorité morale sur la France.

Dans ce contexte, les déclarations de politiciens français, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau en tête, visant à enclencher un processus de révision ou de dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968 sur la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, constituent le dernier épisode de date de cette montée des tensions. L’accord en question met en place un régime juridique spécifique pour les ressortissants algériens vivant sur le territoire français. Pour le gouvernement français, exprimer sa volonté de se débarrasser de ce régime d’exception permet de faire d’une pierre deux coups, d’une part en tendant encore un peu plus les relations avec l’Algérie, et d’autre part en mobilisant le vieux ressort de l’immigration pour tenter de se légitimer comme il peut – et qui sait, retarder un peu plus l’inévitable censure… Reste à voir si cette idée se concrétisera en actes, si l’apaisement finira par l’emporter… ou si un autre, meilleur prétexte de continuer l’escalade des tensions se présentera.

Par Paul Fernandez-Mateo

es relations entre la France et l’Algérie n’ont jamais été simples, pour des raisons évidentes. La décolonisation du territoire algérien, colonie de peuplement juridiquement intégrée à la métropole, s’est spectaculairement mal passée, prenant la forme d’un conflit meurtrier qui demeure encore aujourd’hui un sujet de contentieux mémoriel pour la France, et l’objet d’un véritable roman national pour le pouvoir algérien.

Les deux États, toutefois, semblent condamnés à continuer à interagir. Le FLN, au pouvoir en Algérie presque sans interruption depuis l’indépendance, réclame régulièrement des excuses à la France pour les atrocités commises pendant la guerre, pour obtenir des concessions de la part du pouvoir français. Quant à la France, non seulement elle fait preuve, comme tous les États criminels de guerre, d’une exceptionnelle mauvaise foi lorsqu’il s’agit de reconnaître ses torts en la matière, mais l’important nombre de ressortissants algériens ou d’origine algérienne sur son sol, ainsi que les ressources qu’offre le territoire algérien, devrait inciter la France à maintenir une relation au moins cordiale avec l’Algérie.

Toujours tendue, la relation franco-algérienne a traversé un certain nombre de hauts et de bas, au fil des décennies. Mais la situation était rarement parvenue, par le passé, jusqu’au degré actuel de crispation. Depuis juillet 2024, la crise s’envenime sans discontinuer ; et il semble cette fois difficile d’envisager un quelconque scénario qui pourrait conduire à une désescalade.

Un engrenage enclenché par un caprice de Washington

Le 30 juillet 2024, la publication d’une lettre du président français, Emmanuel Macron, adressée au roi du Maroc, a modifié la position de la France concernant le problème du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole. L’Espagne, après la mort de Franco, s’était unilatéralement retirée du territoire, sans achever son processus d’accession à l’indépendance. Depuis lors, le territoire est déchiré entre les revendications opposées du Maroc et de la République arabe sahraouie démocratique, contrôlée par le Front Polisario. Le Maroc revendique l’annexion pure et simple du territoire, tandis que le Front Polisario, soutenu par l’Algérie et par la majorité de la population sahraouie, exige l’indépendance du Sahara occidental en tant qu’État. Une république sahraouie indépendante représenterait pour l’Algérie un allié disposant d’une façade atlantique, et priverait le Maroc de son quasi-monopole sur les exportations de phosphate dans la région, affaiblissant cet État rival de l'Algérie.

À l’heure actuelle, le Maroc occupe environ 80 % du territoire, les 20 % restants étant contrôlés par le Front Polisario, relégué derrière un ensemble de murs bâtis par le Maroc pour asseoir ses revendications territoriales. Historiquement, le territoire a appartenu à certaines anciennes dynasties musulmanes implantées au Maroc, comme les Almohades, et l’Espagne entendait bien, suivant les accords de Madrid, abandonner la majeure partie du territoire à la souveraineté marocaine (l’extrême sud devant revenir à la Mauritanie). Mais si la Cour internationale de justice a reconnu l’existence de liens historiques entre le Sahara occidental et le Maroc, elle a toutefois conclu que ces revendications d’ordre historique ne suffisaient à démontrer l’existence d’une souveraineté marocaine sur le territoire.

Officiellement, donc, pour les Nations unies, le Sahara occidental demeure un territoire dont la décolonisation n’a pas été achevée, et qui ne peut pas être annexé par un autre État, soulignant notamment que l’Espagne ne disposait pas du pouvoir de le céder au Maroc. Juridiquement parlant, un référendum d’autodétermination reste nécessaire pour trancher concernant l’avenir du Sahara occidental.

Mais en 2020, les États-Unis, durant la première présidence de Donald Trump, ont lancé un coup de pied dans la fourmilière. En échange de la normalisation des relations du Maroc avec Israël, ils ont reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire. Ce revirement a provoqué un torrent de discrètes déclarations diplomatiques. De très nombreux États qui n’avaient jusqu’ici jamais reconnu les prétentions marocaines sur le Sahara occidental ont soudain décidé de retourner leurs vestes. En à peine quelques années, la souveraineté marocaine sur le territoire est passée de presque universellement rejetée à assez largement acceptée, surtout par l’Occident et ses États clients. D’autant plus que l’administration Biden n’est pas revenue sur le choix du président Trump en la matière.

Dans ce contexte, la modification de la position française ne surprendra personne : comme toutes les autres marionnettes de Washington, la France n’a eu d’autre choix que d’obéir à ses maîtres et de s’aligner sur la position américaine. L’Algérie ne l’ignore pas. Si la perte de légitimité de la République arabe sahraouie démocratique n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’Algérie, qui poursuit une lutte acharnée d’influence contre le Maroc, le revirement français n’a certainement pas constitué une surprise.

Deux diplomaties sautant à pieds joints dans le piège de l’escalade

Devant l’importance de ce revirement, il n’est guère surprenant que l’Algérie ait immédiatement sauté sur l’occasion pour mettre la France dans l’embarras, en rappelant son ambassadeur à Paris. La France a réagi à ce signal d’alarme avec une remarquable bêtise, assurant benoîtement souhaiter maintenir sa « relation bilatérale » avec l’Algérie – qui avait pourtant maintes fois averti qu’un abandon de la neutralité française sur la question du Sahara occidental serait inacceptable – tout en réaffirmant sans modification sa nouvelle position sur le Sahara occidental lors de la visite d’Emmanuel Macron à Rabat le 29 octobre. L’équivalent diplomatique de vouloir le beurre et l’argent du beurre…

Depuis lors, les insultes s’enchaînent. L’arrestation à Alger, le 16 novembre, puis l’incarcération de l’écrivain Boualem Sansal a constitué le prétexte parfait à un second round dans l’escalade. Récemment naturalisé français – justement en 2024, ce qui n’est sans doute pas une coïncidence – Boualem Sansal est très critique envers le pouvoir algérien, et tient un discours considéré comme favorable au Maroc. Il est également vieux et malade. Tout cela le désignait très clairement, à la fois comme une cible facile et sans défense pour Alger et, plus cyniquement, comme un potentiel martyr qui ne coûte pas grand-chose à sacrifier pour la France. Chacun des deux États se retranche depuis dans une rhétorique dépourvue de la moindre concession dans cette affaire, multipliant les prises de position fermes et les discours martiaux, recherchant tout sauf un compromis réaliste, l’unique résultat concret étant que Boualem Sansal continue de croupir dans sa geôle.

En parallèle de sa triste situation, les deux États continuent à faire feu de tout bois. D’une part, depuis le revirement de la position française concernant le Sahara occidental, un certain nombre d’influenceurs issus de la communauté algérienne en France ont considérablement radicalisé leur discours anti-français, et il est difficile de ne pas y voir l’influence plus ou moins directe d’Alger. D’autre part, la réaction française n’a rien arrangé, organisant l’expulsion vers l’Algérie d’un des fauteurs de troubles. Au-delà de la question de savoir si l’individu concerné méritait ou non d’être expulsé, les autorités françaises ne peuvent pas ignorer que toute expulsion est impossible sans l’accord de l’État de destination, et il était évident que l’Algérie n’avait aucun intérêt à se soumettre aux desideratas de Paris en la matière.

Dans cet affrontement diplomatique, l’Algérie ne se prive pas non plus de ressortir de derrière les fagots les vieilles recettes de famille. Le président Tebboune, courant décembre 2024, a lancé de nouvelles accusations de « génocide » commis par la France en Algérie pendant la guerre, remettant également sur le tapis la question épineuse des résidus radioactifs que les essais nucléaires français dans le désert algérien ont laissés derrière eux. De telles accusations ne sont évidemment pas dépourvues de fondement, et c’est bien pour cela que l’Algérie les utilise : elles constituent un moyen efficace pour le pouvoir algérien de raffermir quelque peu le soutien de la population algérienne (qui lui fait de plus en plus défaut, en proclamant sa supériorité morale sur la France.

Dans ce contexte, les déclarations de politiciens français, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau en tête, visant à enclencher un processus de révision ou de dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968 sur la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, constituent le dernier épisode de date de cette montée des tensions. L’accord en question met en place un régime juridique spécifique pour les ressortissants algériens vivant sur le territoire français. Pour le gouvernement français, exprimer sa volonté de se débarrasser de ce régime d’exception permet de faire d’une pierre deux coups, d’une part en tendant encore un peu plus les relations avec l’Algérie, et d’autre part en mobilisant le vieux ressort de l’immigration pour tenter de se légitimer comme il peut – et qui sait, retarder un peu plus l’inévitable censure… Reste à voir si cette idée se concrétisera en actes, si l’apaisement finira par l’emporter… ou si un autre, meilleur prétexte de continuer l’escalade des tensions se présentera.

Commentaire