15. Règne de Mohamed al-Qā'im (934-946) :

Abū-l-Qāsim Mohamed b. Ubaydallāh hérite du trône Fatimide à l'âge de 40 ans. Comme on l'avait vu plus haut, il est né en Syrie du temps où son père était encore l'imām caché des Ismaéliens à Salamiyya, et qu'il accompagna tout au long des péripéties qui vont le mener au Maghreb au tout début du siècle, là où le jeune prince va s'établir à la fin de l'enfance. Désigné très tôt comme successeur au trône, il fut très actif et très visible du vivant de son père, menant personnellement les armées Fatimides à plusieurs occasions.

Mais, paradoxalement, une fois au pouvoir, al-Qā’im ne va plus jamais se montrer en publique et restera tout au long de son règne caché dans son palais à Mahdiyya, et n'étant plus directement qu'à une poignée de collaborateurs directes. On ignore les raisons de cette étrange attitude, mais il se pourrait qu'il eut tout simplement voulu perpétuer me culte des Ismaéliens pour le secret et le mystère.

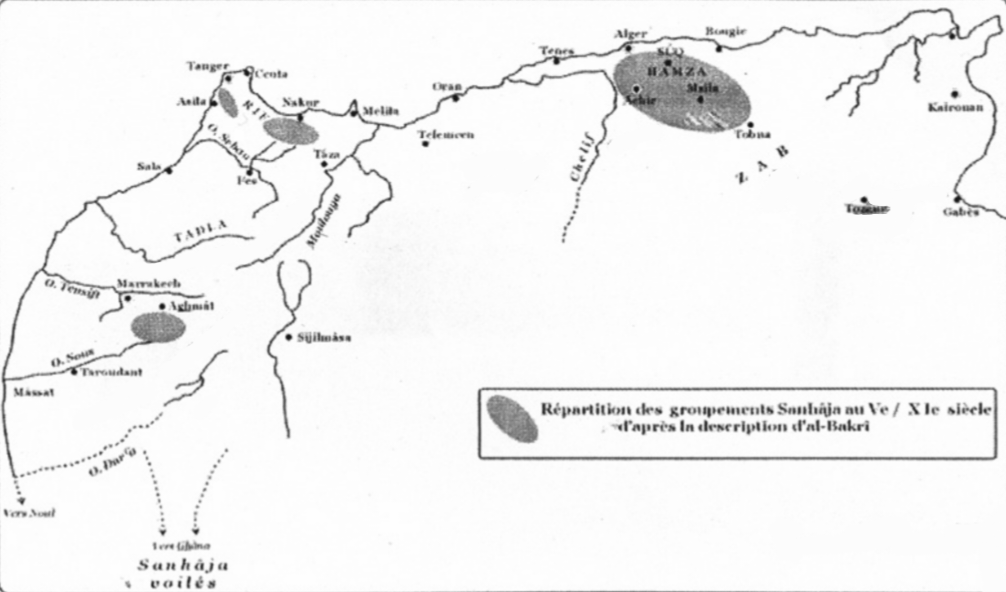

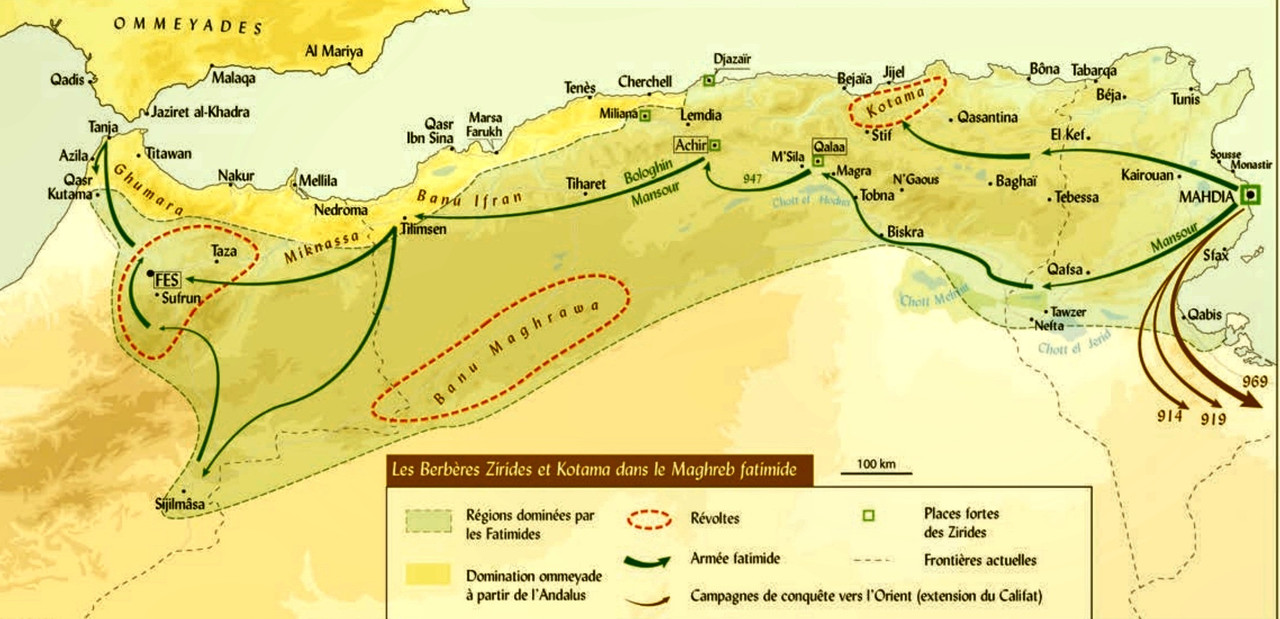

Quoi qu'il en soit, le début du règne est plutôt tranquille, mais un développement dans sa politique maghrébine va être particulièrement impactant pour l'histoire ultérieure de l'Algérie et du Maghreb : l'alliance avec Zīri b. Mannād a-Sanhāji.

Nous allons y consacrer un peu d'espace avant de revenir à la trame générale ...

... /...

Abū-l-Qāsim Mohamed b. Ubaydallāh hérite du trône Fatimide à l'âge de 40 ans. Comme on l'avait vu plus haut, il est né en Syrie du temps où son père était encore l'imām caché des Ismaéliens à Salamiyya, et qu'il accompagna tout au long des péripéties qui vont le mener au Maghreb au tout début du siècle, là où le jeune prince va s'établir à la fin de l'enfance. Désigné très tôt comme successeur au trône, il fut très actif et très visible du vivant de son père, menant personnellement les armées Fatimides à plusieurs occasions.

Mais, paradoxalement, une fois au pouvoir, al-Qā’im ne va plus jamais se montrer en publique et restera tout au long de son règne caché dans son palais à Mahdiyya, et n'étant plus directement qu'à une poignée de collaborateurs directes. On ignore les raisons de cette étrange attitude, mais il se pourrait qu'il eut tout simplement voulu perpétuer me culte des Ismaéliens pour le secret et le mystère.

Quoi qu'il en soit, le début du règne est plutôt tranquille, mais un développement dans sa politique maghrébine va être particulièrement impactant pour l'histoire ultérieure de l'Algérie et du Maghreb : l'alliance avec Zīri b. Mannād a-Sanhāji.

Nous allons y consacrer un peu d'espace avant de revenir à la trame générale ...

... /...

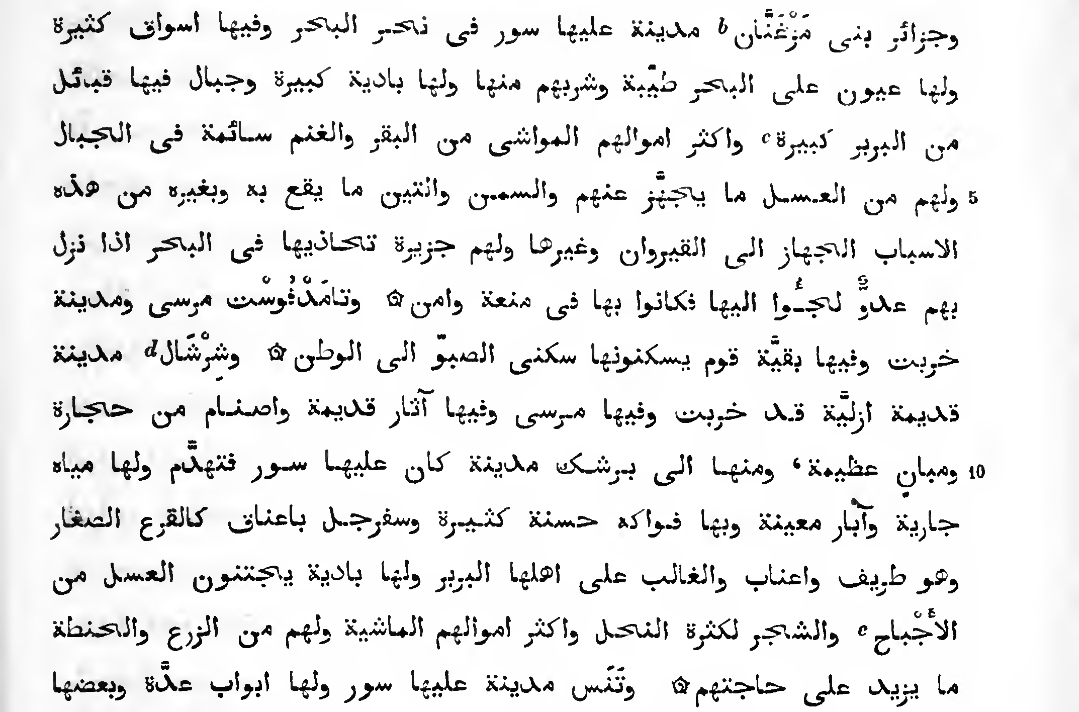

Commentaire